いきさつ

オペアンプをいじっていると、やはり、正負両電源が欲しくなる。REGM05を作ったのはそのため。

このREGM05はモバイルバッテリを使ってお手軽に±5Vを出せる電源装置。でも、オペアンプでは昔ながらの標準的な電圧は±15Vのようなので、そうした電圧を出せる電源も欲しい。そこで今回、この正負両電源装置を作った。

本当はこちらを先に設計していて、その過程で「モバイルバッテリを使ってお手軽な±5Vでも結構使えるんじゃないか?」と思いついて作ったのがREGM05。もともと計画していたこちらが後回しになっていたが、ようやく完成。

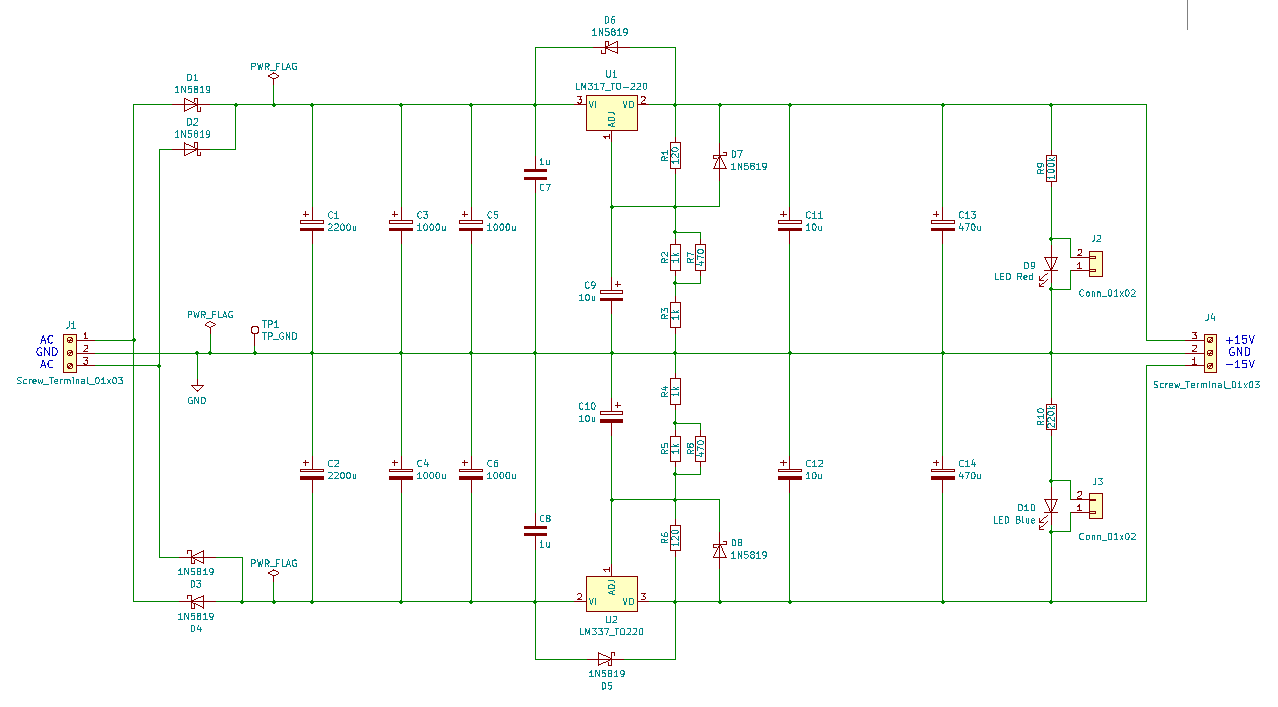

回路

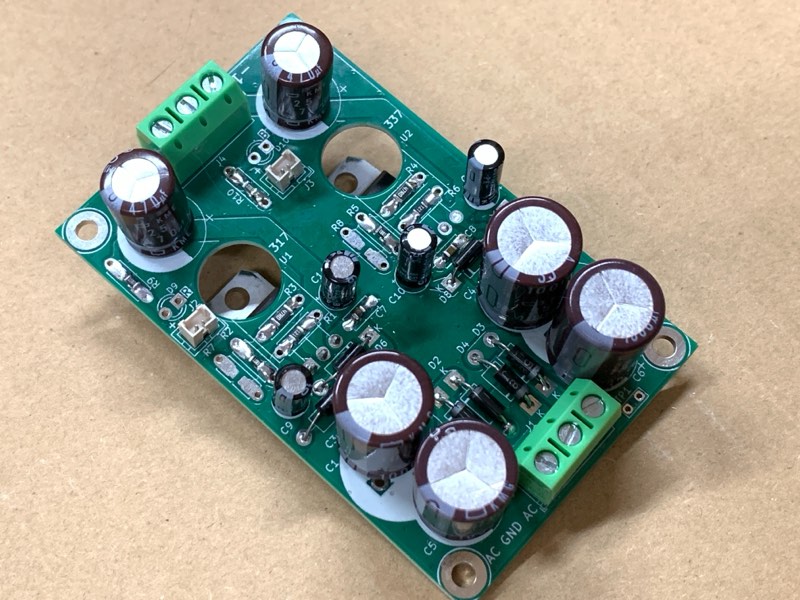

回路は、正電源側にLM317、負電源側にLM337を使った、極々普通のもの。

電源トランスは、二次側AC18-0-18Vの物を使う(一次側は110V仕様だけど)。何年か前にaitendoで買って仕舞い込んでいたもの。これがあるので、両電源を作ろうと思ったとも言える。

基板

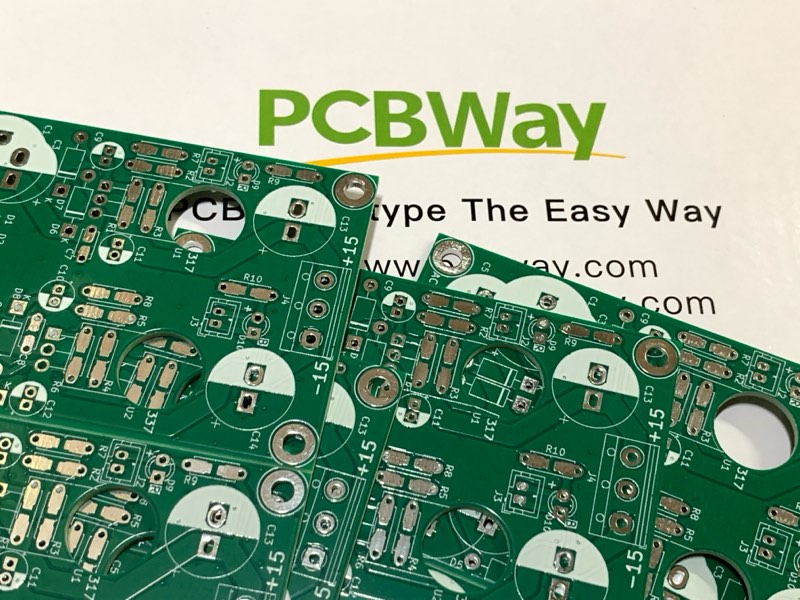

今回、基板はPCBWayのご厚意で提供してもらった。

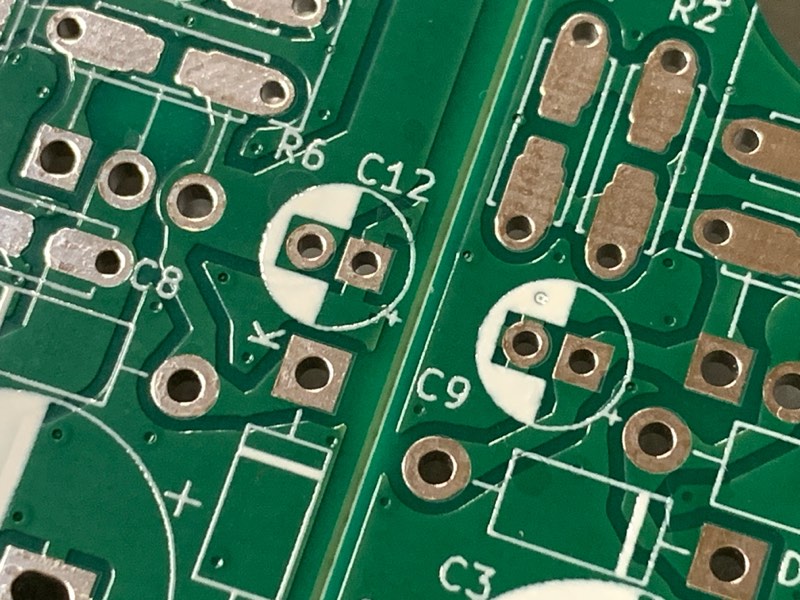

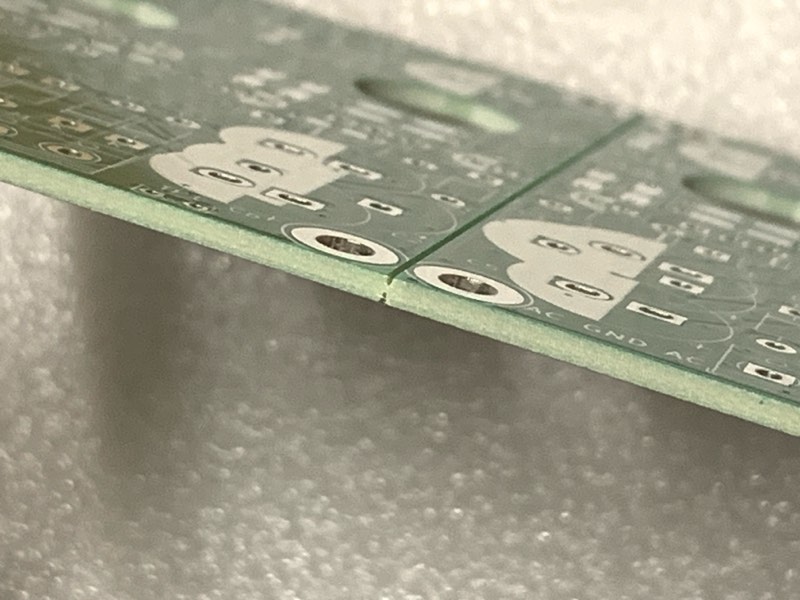

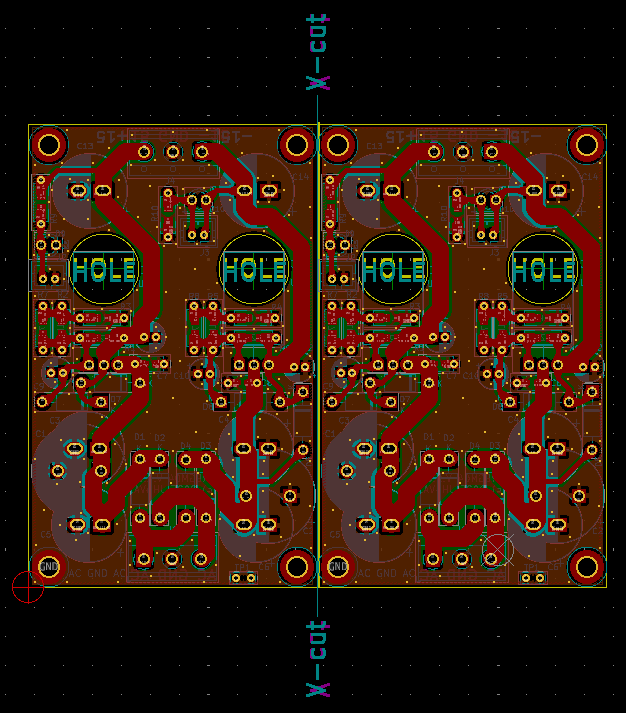

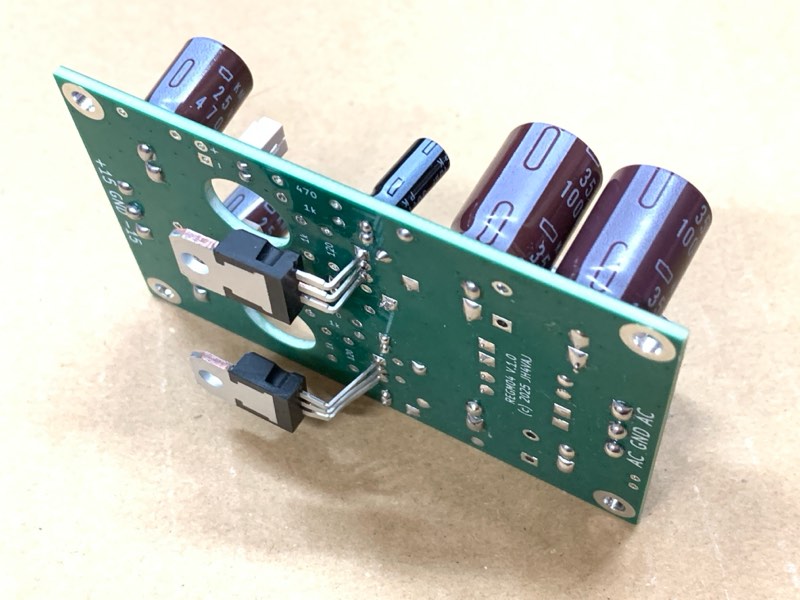

今回の基板のサイズは100x80mmで、二枚取れるようにVカットを入れてある。

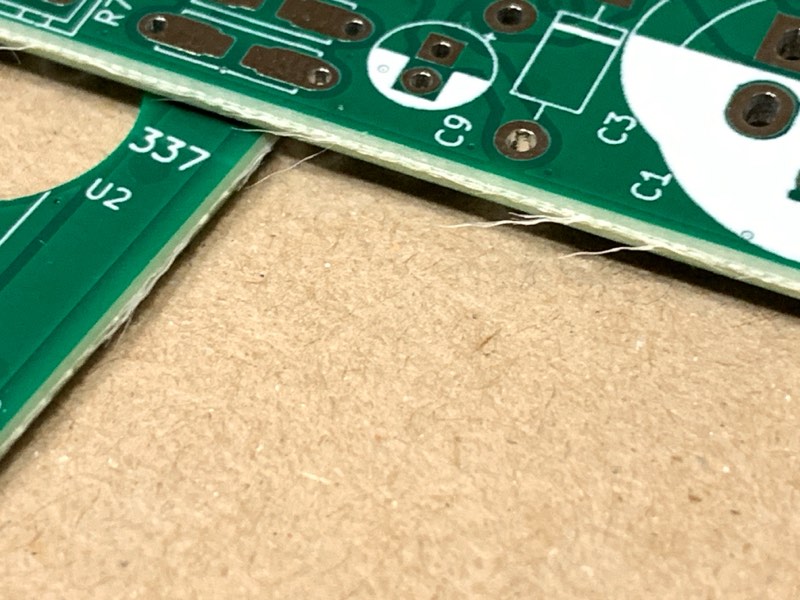

Vカットがしっかり入っているので手で簡単に分割できる。割るとガラス繊維のささくれが出てしまうがそれはしょうがない。ヤスリでさっと撫でれば簡単に取れる。

話が前後するが、Vカットは表裏のシルク層に線を引き、文字でV-cutと入れておいた。また、二つの基板の間は外形層の線も入れてある(つまり、基板が二枚できる格好)。これでよいのか今ひとつ不安だったが、問合せ等は来なくて、期待通りにちゃんと出来上がった(上の写真の通り)。

組立て

部品数は多くないので、組み立てはあっという間。抵抗等はリード部品でもチップ部品でも使えるようにしておいた。チップ部品なら余分な足を切ったりする手間がなくて手軽なので、そちらで組み立てた。

三端子レギュレータは基板の裏(この段階では仮付け)。金属ケースを放熱板に使おうという設計。

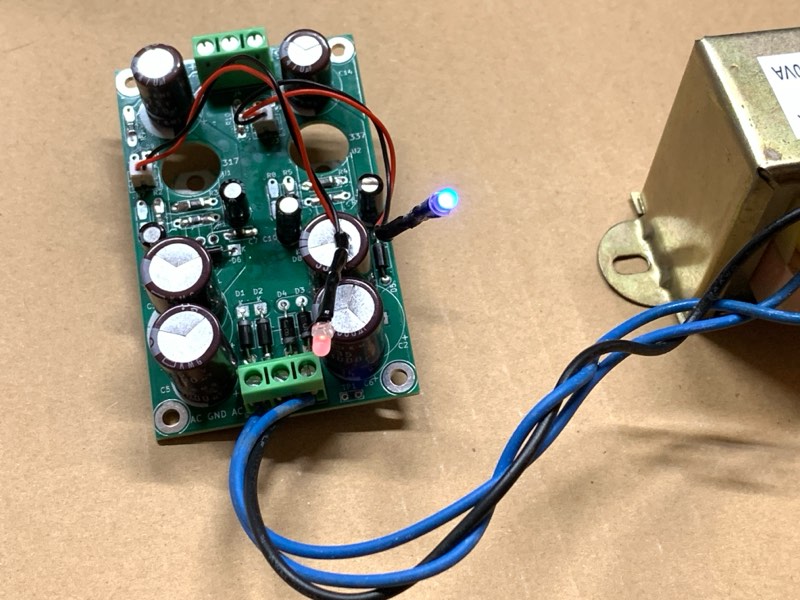

動作確認。

出力電圧も正常なので、ケースに組み込む。

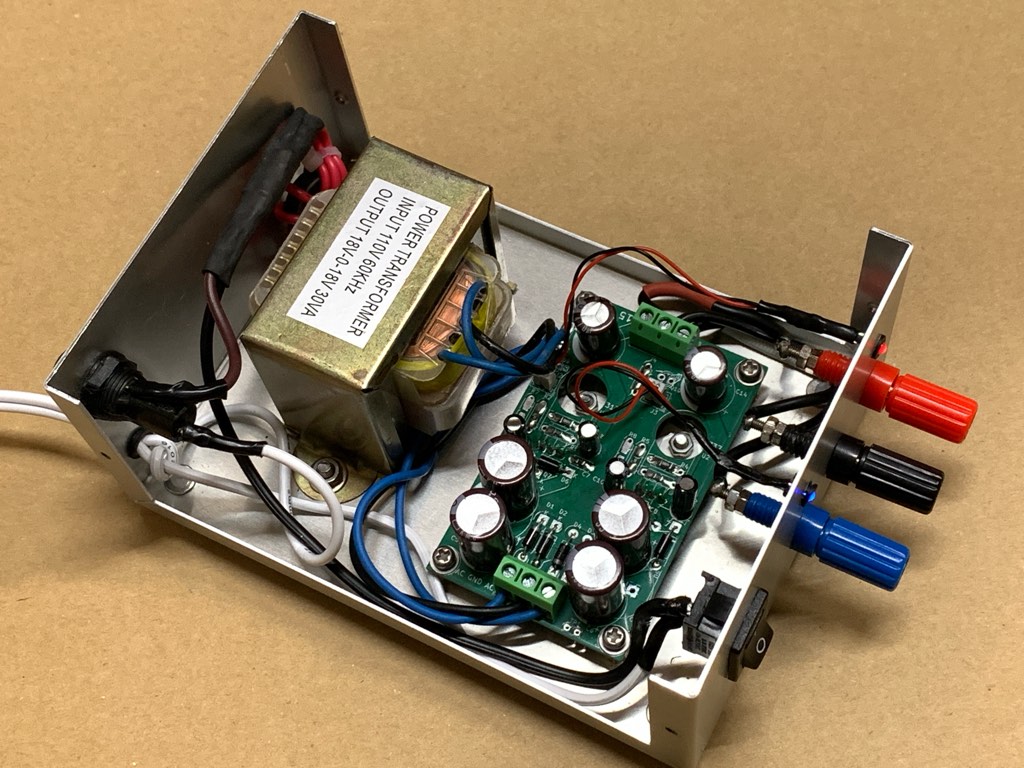

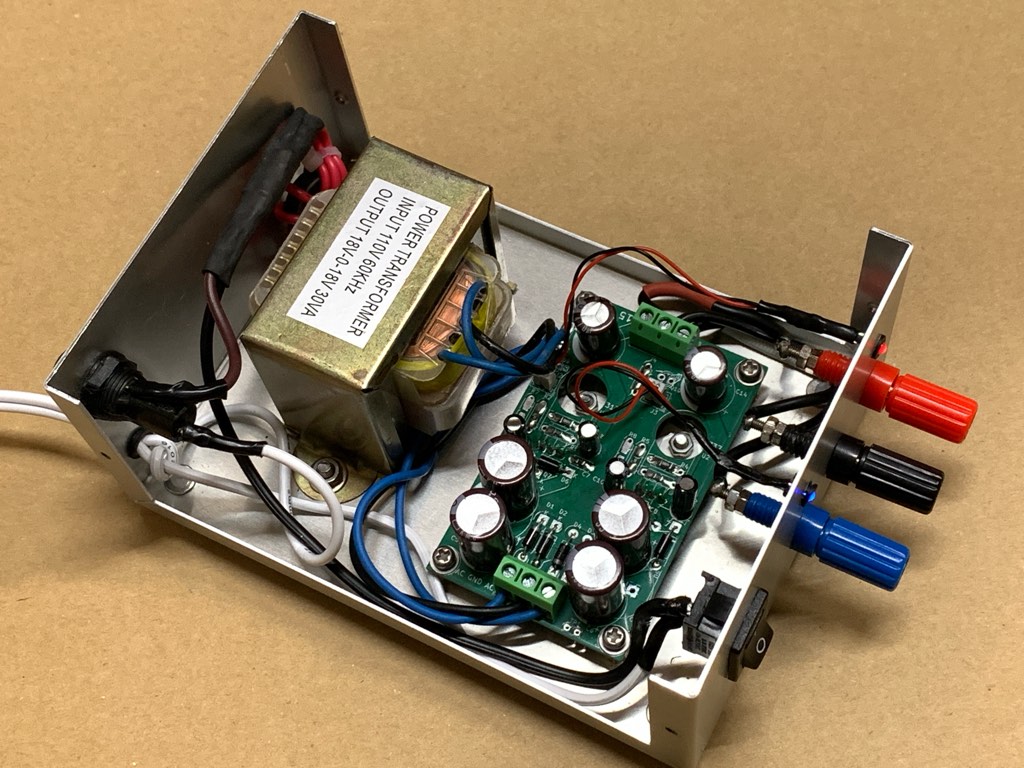

ケースは、タカチのMB11-7-15。アルミケースの中では安いほうだけど、金属価格の高騰もあって、結構なお値段。致し方なし。

金属ケースの加工は大変。

仮付けだった三端子レギュレータを一旦外す必要があったが、これが思った以上に大変だった。足は基板の穴に入れずに、ちょん付けしておけばよかったかも。ついでに言えば、仮組立の段階では三端子レギュレータの足を曲げる必要もなかった。

ラインフィルタも入れたいところだけど、ケース内があまり余裕がないので断念。気休めにトロイダルコア(TR-18-10-6)を使ったコモンモードチョークを入れておいた。コアが小さいので5回ずつしか巻けていない。本当に気休めだろう。

安価なケースを使ったら、なんだかとってもノスタルジック、昭和テイストたっぷりな仕上がりになった。

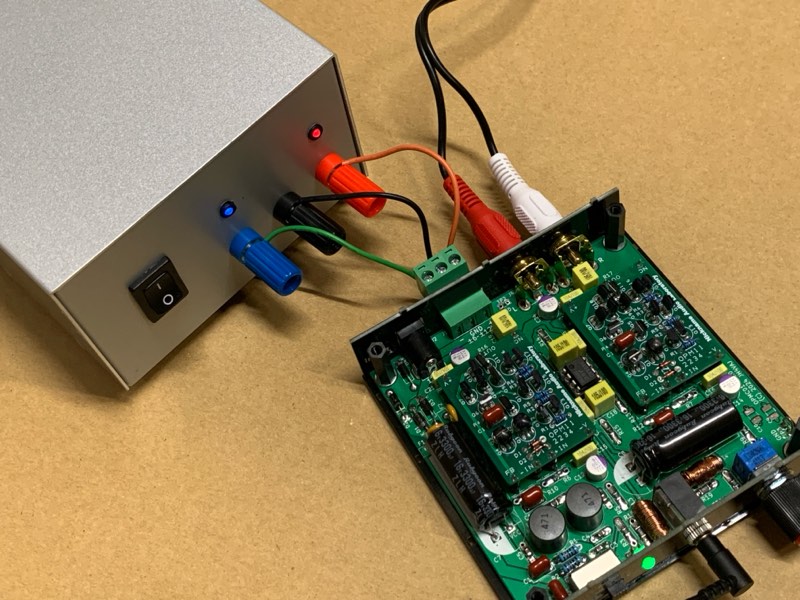

試しに、ディスクリートオペアンプによるヘッドフォンアンプを動かしてみる。もちろん、問題なく動いてくれた。

仮組みの状態でもこのアンプを動かしてみたのだけど、そのときは三端子レギュレータがそれなりに温まっていた(熱くはない程度)。ケースに組み込んだ状態(ケースを放熱板にした状態)だと、発熱は全然わからない。さすがである。

PCBWay

最後にPCBWayの紹介。

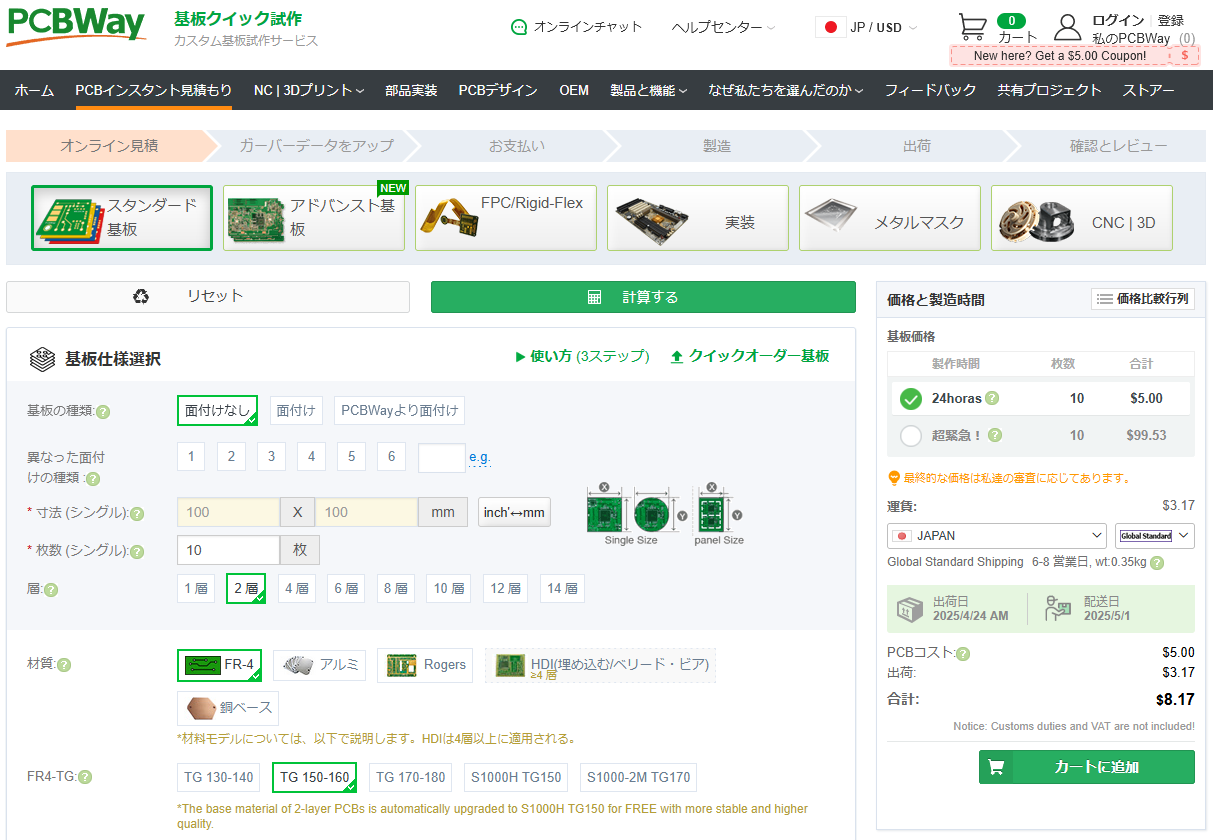

基板代金は、100mm X 100mm、2層で、料金は$5。5枚でも10枚でも$5。

送料は、もっと安価な配送方法だと、5枚の場合は$2.38、10枚だと$3.17。かなり安い。

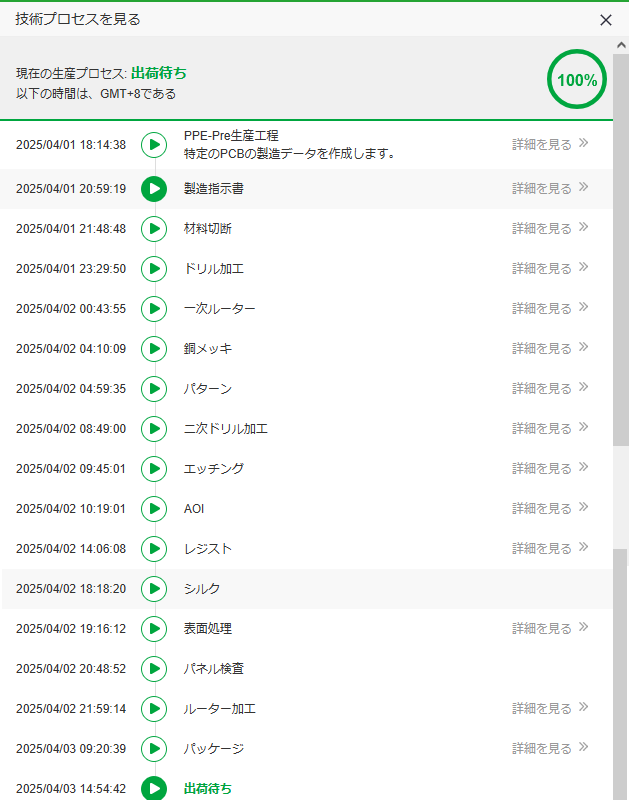

今回は4月1日の18:14にPre生産工程、最終工程のルーターが2日の21:59だった。

PCBWayのサイトは日本語に対応していて、わかりやすいのも良いポイント。

コメント