「NanoVNAをアンテナアナライザとして使おうと思ったけどわからん…」っていう方が少なくないようなので、事前に設定したデータファイルを用意してみた。

対象機種

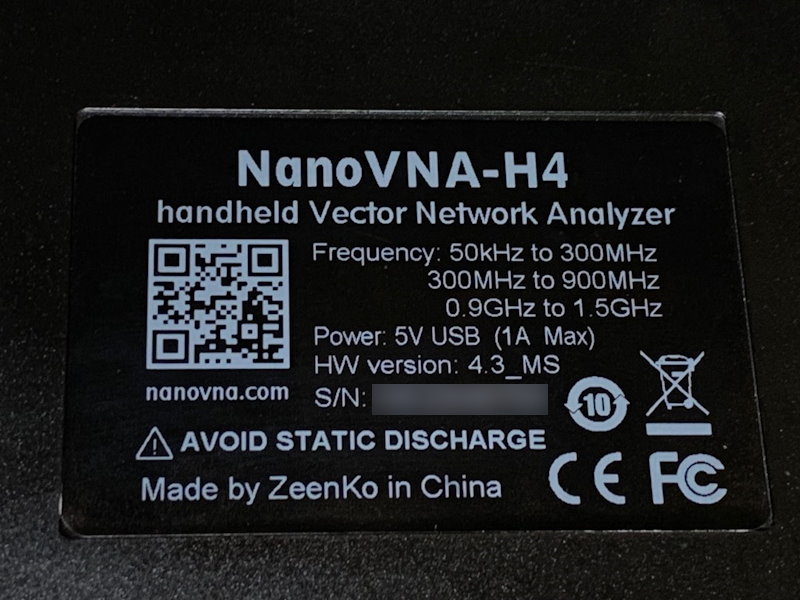

こちらで用意した設定データを取り込む必要があるので、microSD対応のNanoVNA-H4が対象。HW versionが4.3(以降)なら対応しているはず。初期のモデルでは残念ながらmicroSDスロットがない。2.8インチ版は手元にないのでデータを用意できない(ので、H4だけ)。

NanoVNA-H4のmicroSDカードのスロットはカードが隙間に落ちやすいので要注意。ちょっとした改造でその事故は防げる。詳細はこちらの記事。

やっている内容は、以前書いた記事と基本的に同じ。NanoVNA-H4(microSD付き)以外の機種だとか、自分で設定するならこちらを参考に。だいぶ古いファームウェアの画面だけど…。

MODE確認

本題に入る前に事前確認。

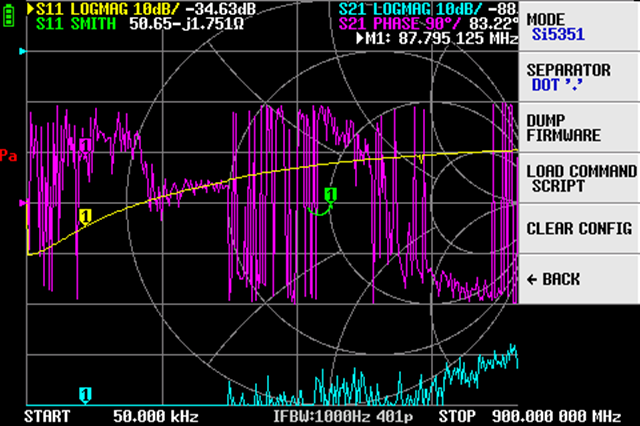

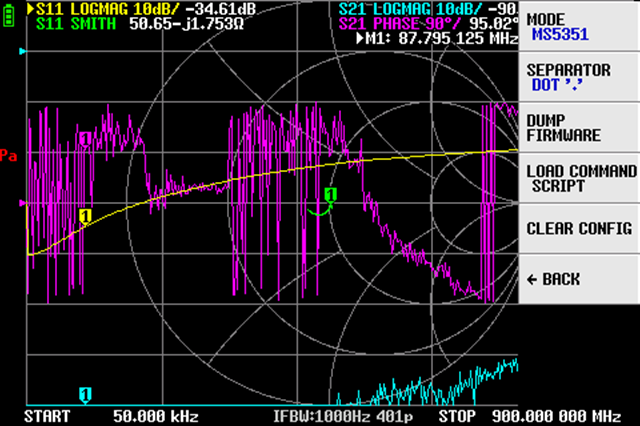

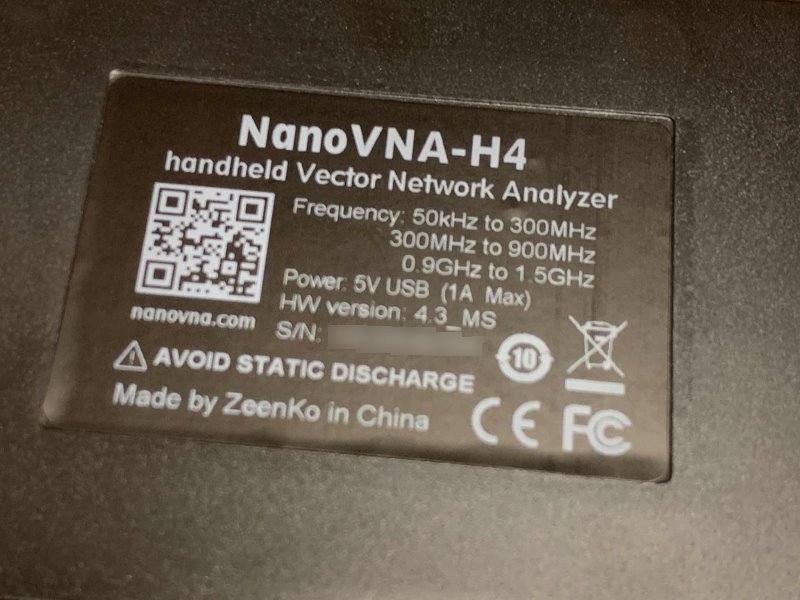

NanoVNAでは内部のチップにSi5351を使ったものとMS5351を使ったものとがある。裏のラベルのHW versionに「MS」が付いていればMS5351、付いていなければSi5351が使われている。どちらが使われているかを設定する必要がある。

この例ではMSが付いているのでMS5351。

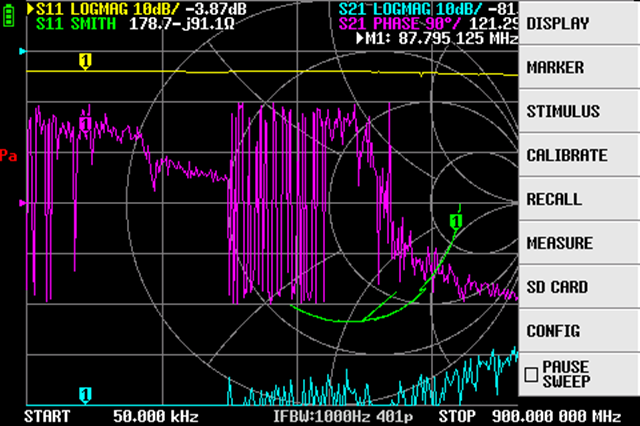

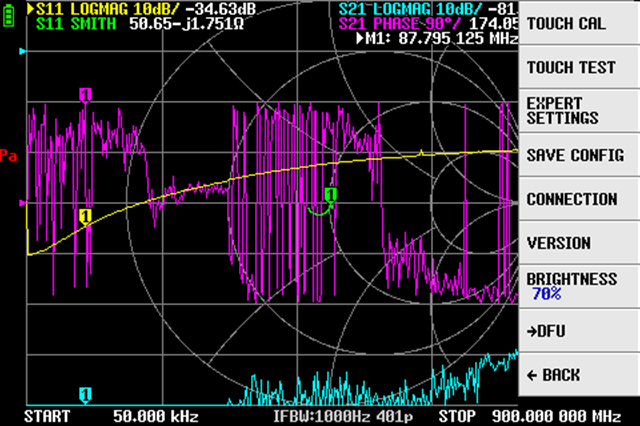

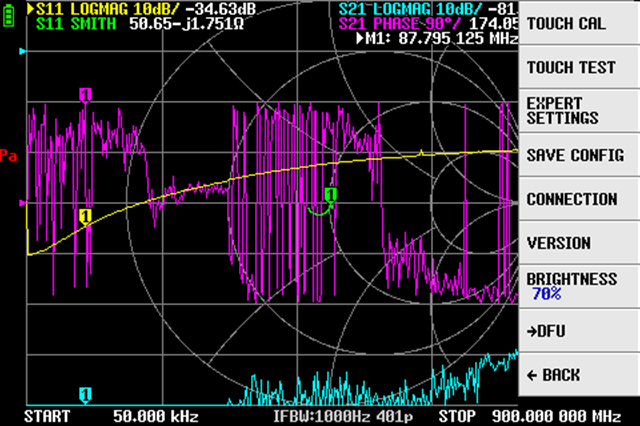

メニュー(トップ)を開いて「CONFIG」をタップ。

「EXPERT SETTINGS」をタップ。

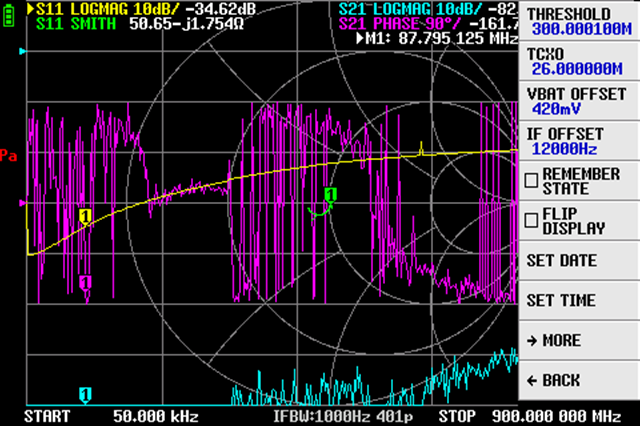

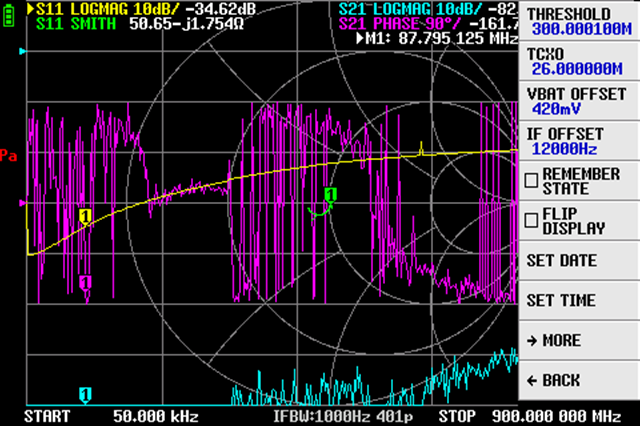

「→ MORE」をタップ。

一番上の「MODE」を確認。これをタップしてそのNanoVNAに使われているチップに合わせる(タップする度にトグルする)。

Si5351とMS5351は仕様の範囲内(~200MHz)では互換。NanoVNAでは仕様の範囲を超えたところも使っており、そこでは両者の挙動に違いがあるらしい。その違いを補正するのがこの設定の目的。

また、5351の基本波を超えた領域では高調波を使って測定する。どこから高調波を使うかの閾値が一つ前の画面の「THRESHOLD」。

この値は290MHzくらいにしておくのが良いのかもしれない。情報源はこちらの記事。

設定後は、もう一つ前の画面に戻って「SAVE CONFIG」を行う。これを行わないと、電源を入れ直すと元に戻ってしまう。

設定データファイル

では、本題。

アンテナアナライザとして使うので、SWR、R(抵抗)、X(リアクタンス)、それにスミスチャートが見られるように設定する。そのように設定したデータファイルは以下のリンクにおいておいた。

これをダウンロードし、ZIPを展開する。中に「SWR_HF.cal」と「SWR_HF_1_2_40.cal」の二つのファイルが入っている。ファイルの違いはNanoVNA-H4のファームウェアのバージョンによる。

- 1.2.27まで: SWR_HF.cal(1.2.27で動作確認済み)

- 1.2.40以降: SWR_HF_1_2_40.cal(1.2.40と1.2.43で動作確認済み)

ファームウェアのバージョンを確認し、対応する方をmicroSDカードにコピーして、NanoVNA-H4のスロットに挿し込む。

これで事前準備は完了。

使い方

順を追って操作方法を。

データファイル呼出し

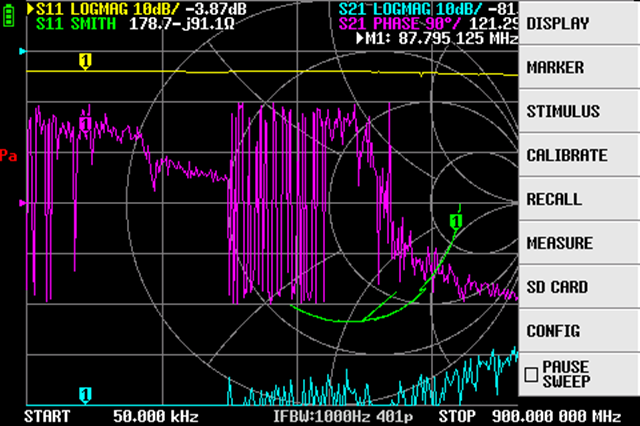

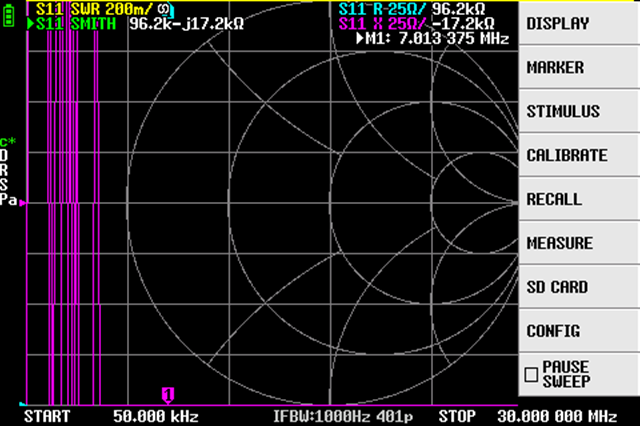

メニューを開いて「SD CARD」をタップ。

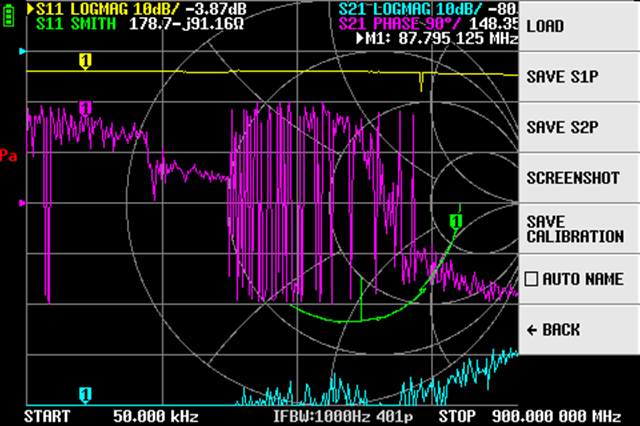

「LOAD」をタップ。

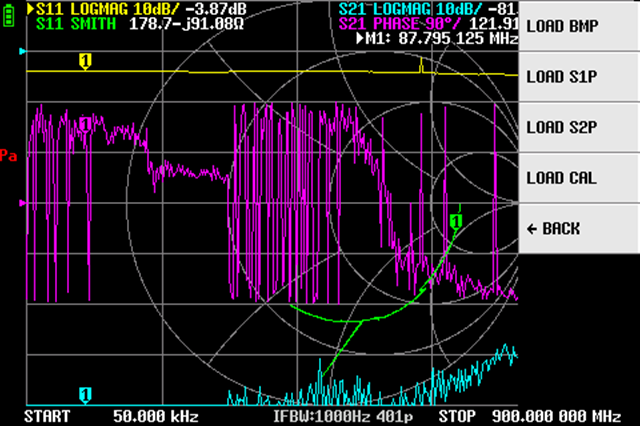

「LOAD CAL」をタップ。

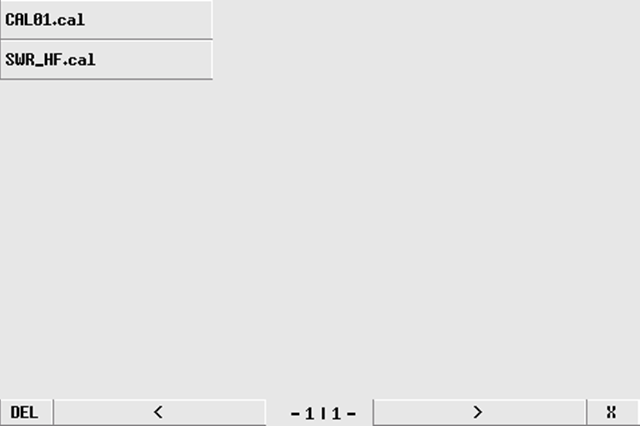

先程コピーした「SWR_HF.cal」をタップ(CAL01.calは私が別途保存したデータファイル。ここでは無視してOK)。

これでmicroSDカードに保存した設定データファイルが読み出された。

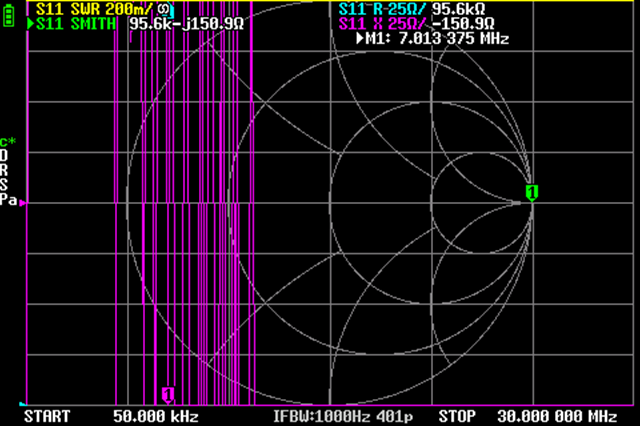

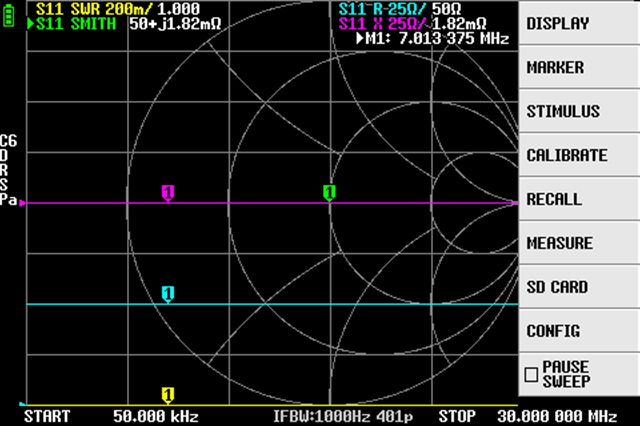

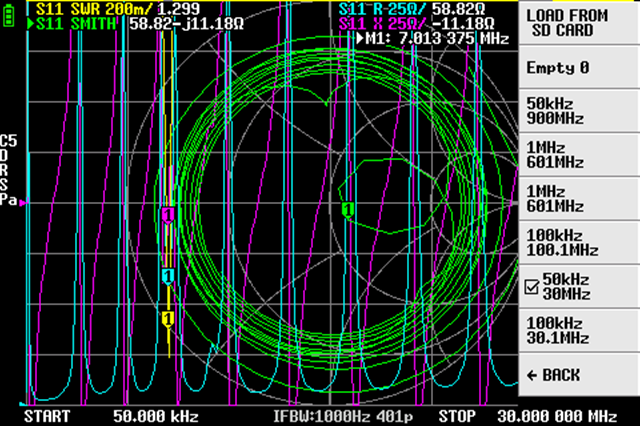

設定されている条件は以下の通り。

- 周波数範囲: 50kHz~30MHz

- 黄: SWR(縦軸 0.2/div)

- 青: R(縦軸 25Ω/div、一番下が0Ω)

- 赤: X(縦軸 25Ω/div、中央が0Ω)

- 緑: スミスチャート

キャリブレーション

VNAでの測定ではキャリブレーションが重要。本来なら同軸ケーブルの先(アンテナ直下)を基準にキャリブレーションを行わなければならない。NanoVNAのコネクタ直でキャリブレートした場合は以下の問題があることは頭に入れておく。

- 同軸ケーブルによって位相が回った状態になるので、スミスチャートやリアクタンスは正しくない

- SWRのカーブはわかるが、値は良い方向にズレる(同軸ケーブルによる損失で見かけ上の反射が少なくなるため)

とはいえ、アンテナの調整具合を見ることはできる。繰り返しになるが、正しい値を調べたい場合はアンテナ直下(NanoVNAから見て同軸ケーブルの先)でキャリブレーションを行う。

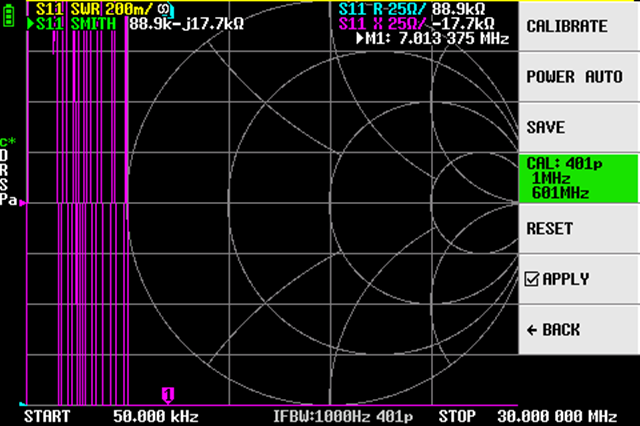

以上を踏まえた上でキャリブレーションを行う。「CALIBRATE」をタップ。

「CALIBRATE」をタップ。

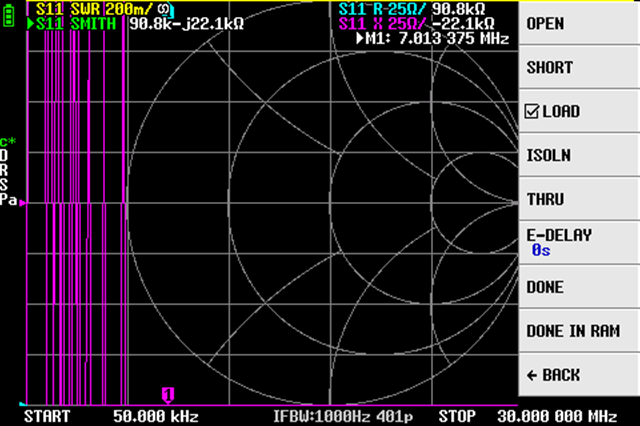

PORT1(上のポート)にオープン用のコネクタを取り付けて一呼吸おき(表示が落ち着くのを待って)、「OPEN」をタップ。

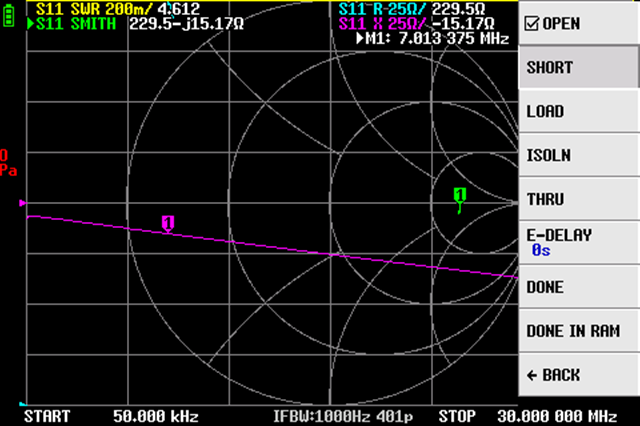

オープンの動作が終ったら、コネクタをショートに交換し、「SHORT」をタップ。

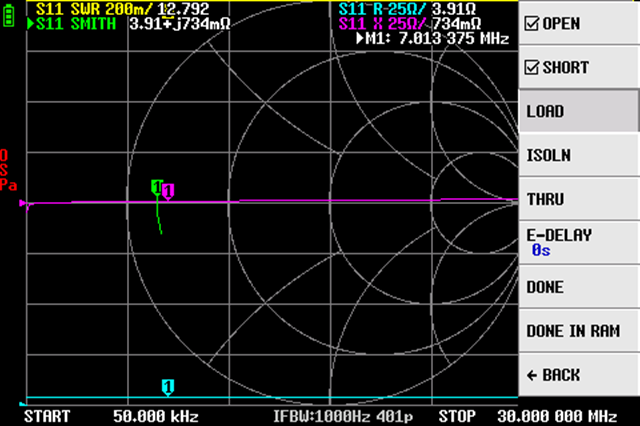

続いてロードコネクタに交換し、「LOAD」をタップ。

ロードも終ったら「DONE」をタップ。

保存先のリストが出てくるので、適当な場所(好みの場所)をタップ(「SAVE TO SD CARD」をタップしてmicroSDカードに保存することも可能)。

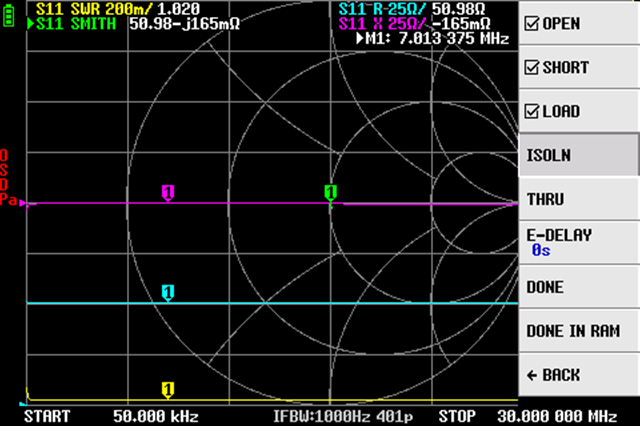

念のため、キャリブレーションが正しく行われているか確認する。

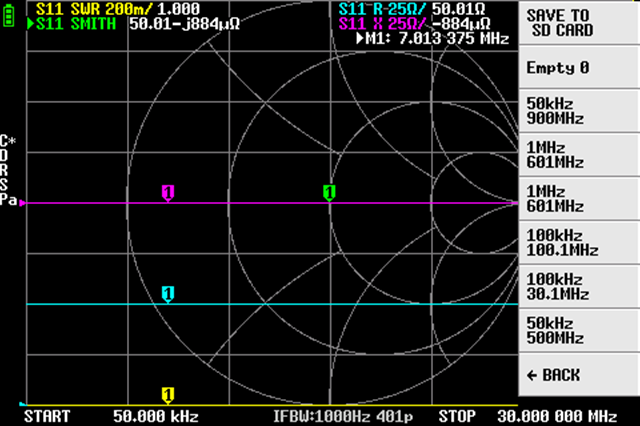

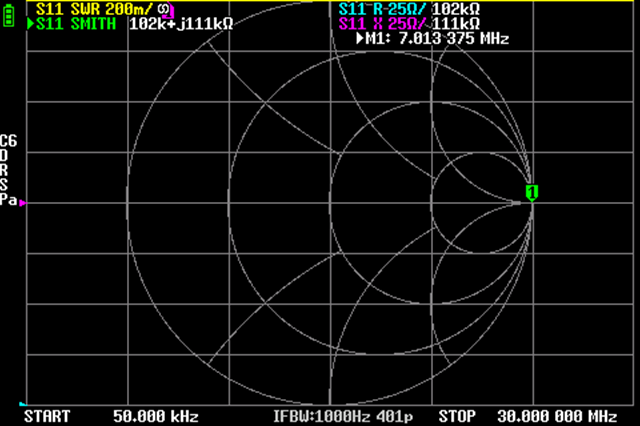

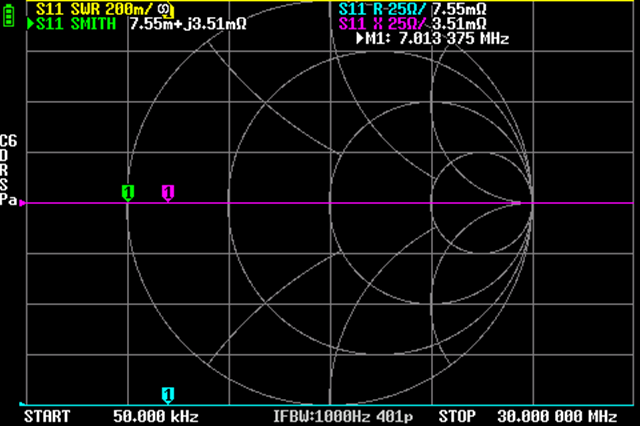

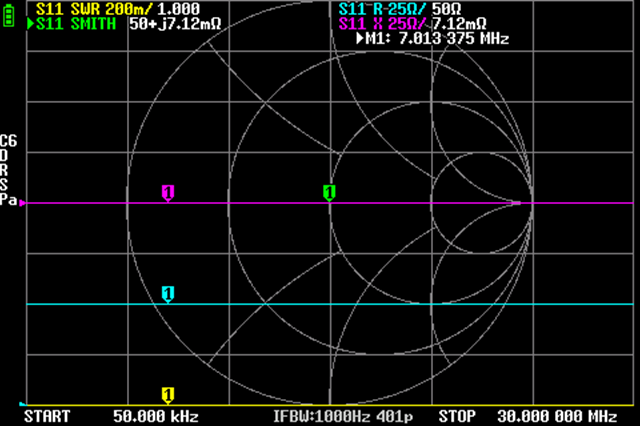

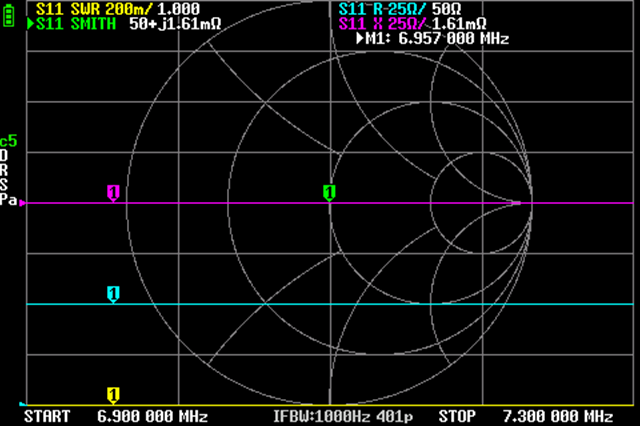

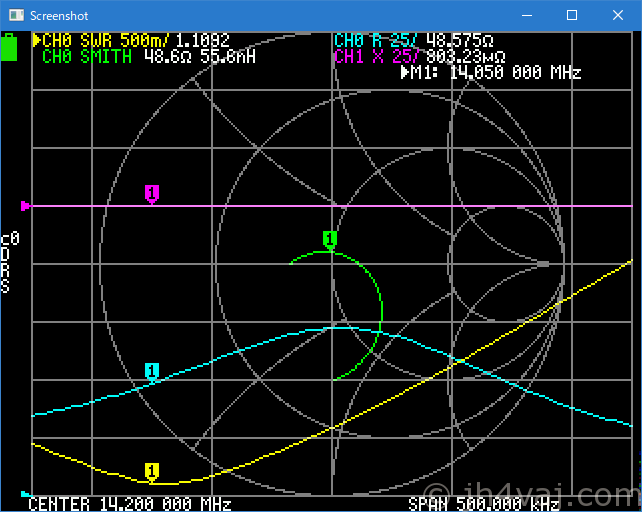

オープンコネクタを付けた場合は、マーカ(緑)がスミスチャートの中心線上の右端を示す。

ショートコネクタを付けると左端を示す。

ロードコネクタでは中央を示す。

この三点が正しくない場合はキャリブレーションに失敗しているので、もう一度やり直す。

測定

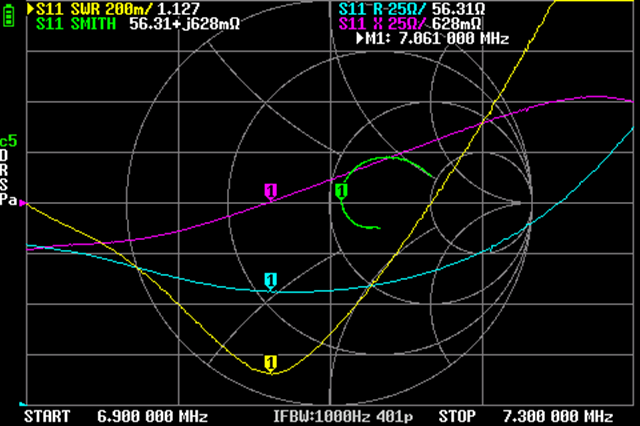

この状態では周波数範囲が50kHz~30MHzに設定されているので、目的の周波数に変更する。例えば、7MHz帯用のアンテナを見るように変更する。

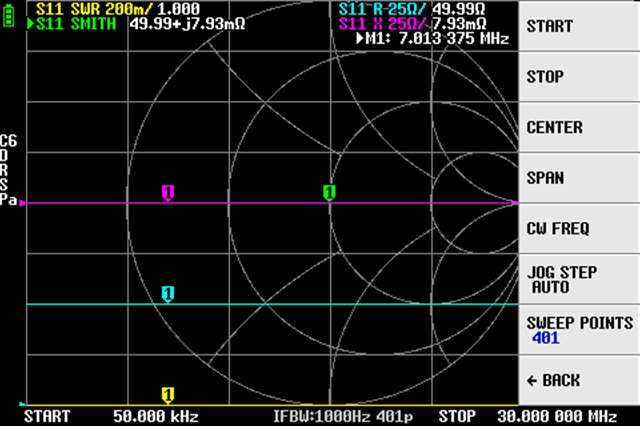

「STIMULUS」をタップ。

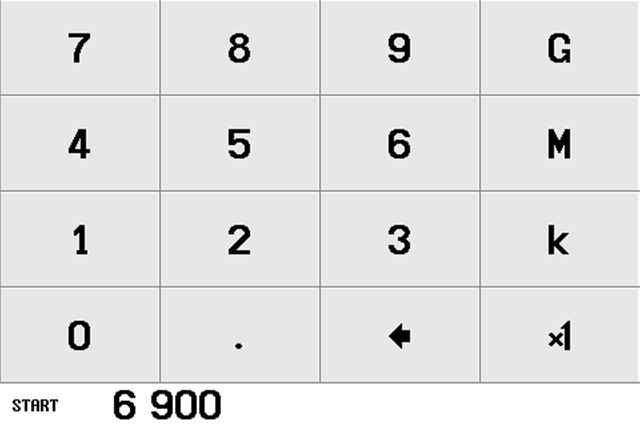

スタート周波数とストップ周波数、または、センタ周波数とスパンで周波数の範囲を設定する。こことでは、スタートとストップを設定する方法で進める。「START」をタップ。

10キーでスタート周波数を設定する。ここではバンド外も含めて広い範囲を見るように設定してみる。「6900k」とタップする(「6.9M」でもok)。

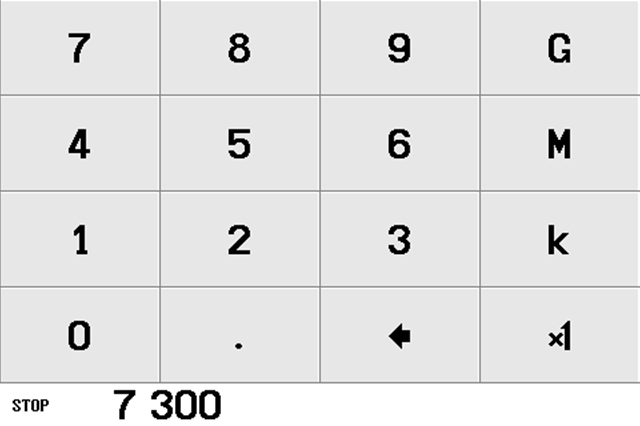

同様に「STOP」をタップして、ストップ周波数を設定する(「7300k」とタップする)。

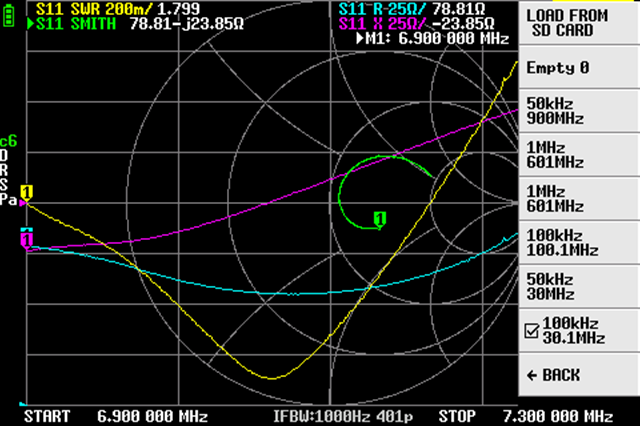

これで周波数範囲が6.9~7.3MHzに設定された(画面の一番下)。この時点ではキャリブレーション用のロードコネクタをつないだままだったので、グラフに変化はない。

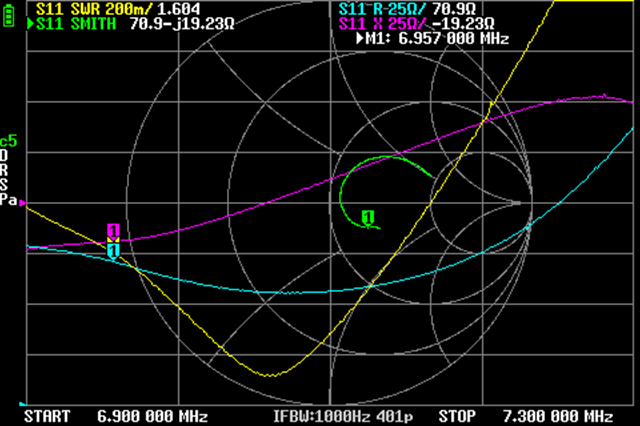

アンテナにつなぎ替える。

レバースイッチを倒してマーカを動かし、SWRの最低点付近に移動してみる。

7.06MHzあたりでSWRは1.12くらいと読める。この状態では横軸の一目盛りが100kHzなので7.0MHz付近では1.4くらい7.2MHz付近では2.1を超えたくらいだとわかる。ただし、前述の通りアンテナの実際のSWRよりは多少良い値を表示している。

バンド変更

キャリブレーションを50kHz~30MHzの範囲で実施したので、HF帯なら測定周波数範囲を変更するだけでよい。例えば、21MHz帯で使いたいならSTIMULUSでスタート周波数とストップ周波数を「21M」と「21.1M」のように希望の範囲に設定する(または、センタ周波数とスパンで設定する)。

50MHz帯や144MHz帯、あるいは、430MHz帯などで使うなら、その周波数でキャリブレーションから行えばOK。キャリブレーションしたものを保存しておけば、それを呼び出すだけで使える(念のため、ロードだけでも正しく表示されることを確認するのが良いとは思うが)。

保存データの呼出し

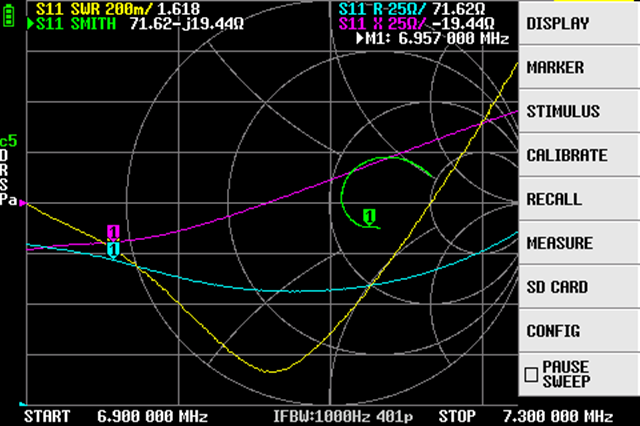

キャリブレーションして保存したものを呼び出すには、「RECALL」をタップする。

保存したものの一覧が表示される。ボタンの内容は周波数範囲。

今回の手順で保存したものは50kHz~30MHzの範囲のものなので「50kHz 30MHz」のボタンをタップすると読み出せる。

先程のアンテナをつないだままなので、同軸ケーブルによって位相が回っている様子がよく分かる。

この他、マーカの使い方とか、グラフの軸の変更、グラフ自体の変更など色々あるが、きりがないのでここでは基本的なことだけで。トランジスタ技術2022年7月号に基本的な操作方法などを書いたので、近くにあれば参考にどうぞ。

コメント

いつも大へん参考に、楽しく拝見致しております。

データファイル(SWR-HF.㎈)を使わして頂きたくmicroSDカード(Windowsフォーマット)に書き込んでNanoVNA-H4にセットして、SD CARDをタッチしても次の画面(写真添付)でLOADボタンが出てきません。アドバイス戴きたく宜しくお願い致します。

NanoVNA-H4 HW Ver.43‗MS Ver:1.2.14

おそらくファームウェアが古いのでしょう。アップデートしてみてください。

NanoVNA H4のFWを、現時点で一番新しいと思われる1,2,43にしてアンテナアナライザーの設定を行ってみたところ、SDカードから読ませたデータがフォーマットエラーとなってしまいます。

白い画面の左上にファイル名が出るところまでは行くのですが、ファイル名をクリックするとFormat Err となって先に進めません。

何か対策はあるでしょうか?

情報、ありがとうございます。どうやら、(少なくとも)1.2.40でフォーマットが変ったようですね。

取り急ぎ、対応版を以下においておきました。本文中のファイルのリンクを差し替えました。1.2.40と1.2.43で動作確認済みです。

記事は追って書きます。