ハムフェア2023で入手したもの。送信時の電力を使ってマイコンを動かし、SWRと電力を表示してくれるというとてもユニークなもの。

頒布はJM1VQBさん(AKCメンバ)。

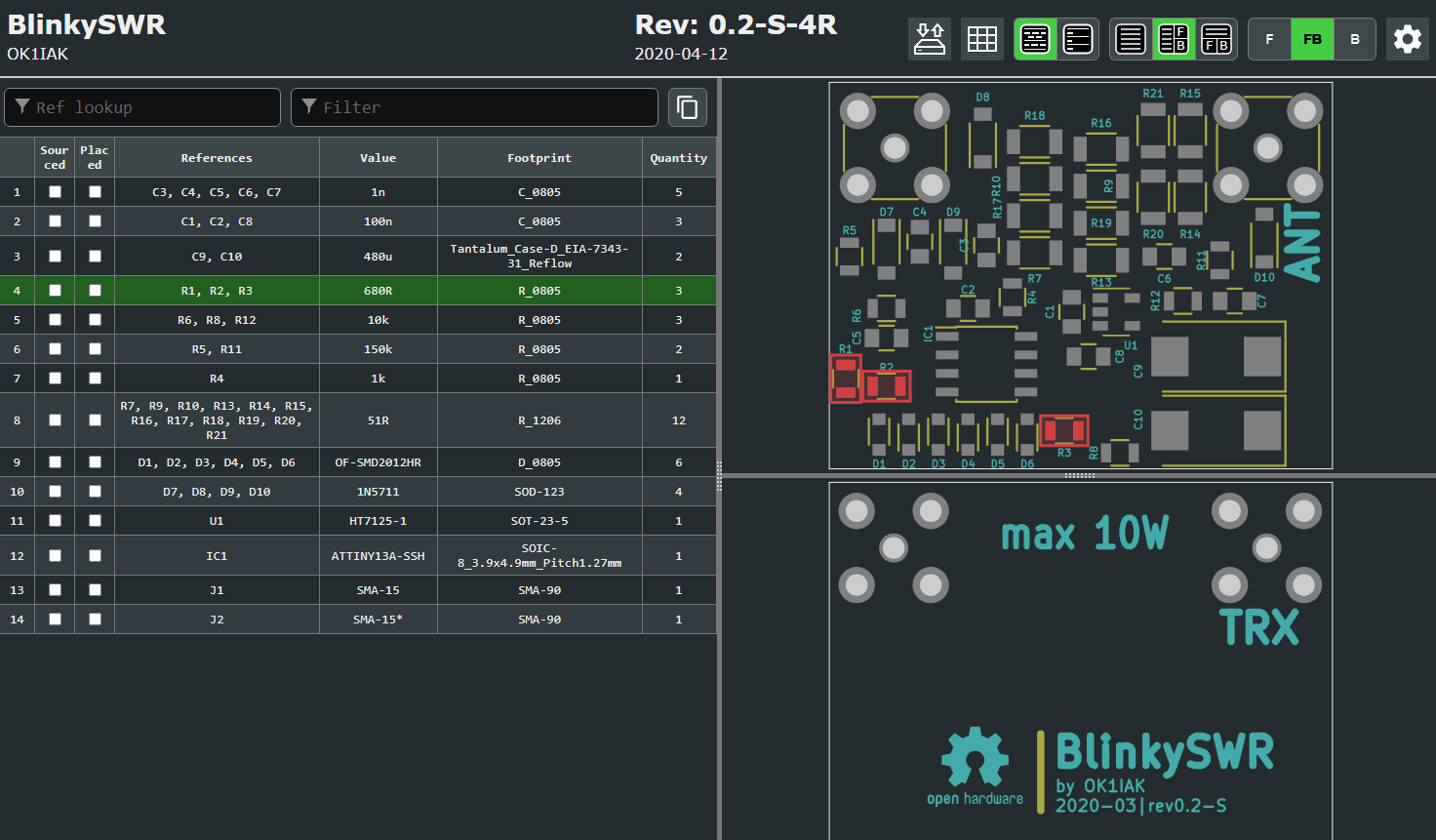

BlinkySWR自体は、基板も含めてオープンソースで公開されている。こういう物を見つけてくるのがすごい。

組立て

部品

パーツは細かく仕分けされている。とても親切。パーツは、コネクタ以外はすべて表面実装部品。CやR、LEDは0805(2012M)サイズで基板設計されているけれど、添付されている部品は0603(1608M)のものもある。部品は小さくなるが、その分、ランドに対しての余裕ができるのでハンダ付けしやすくなる。51Ωは1206(3216M)サイズで、回路図上は0.25Wだけど、0.5Wのものを添付しているとのこと。

実装

今回は普通に手ハンダするのではなく、ホットエアを試してみることにする。クリームハンダだとステンシルがないとやりづらいことはこれまでの経験からわかっているので、発想を変えて普通の糸ハンダを使って予備ハンダし、そこに部品を仮付け、ホットエア、という流れで。

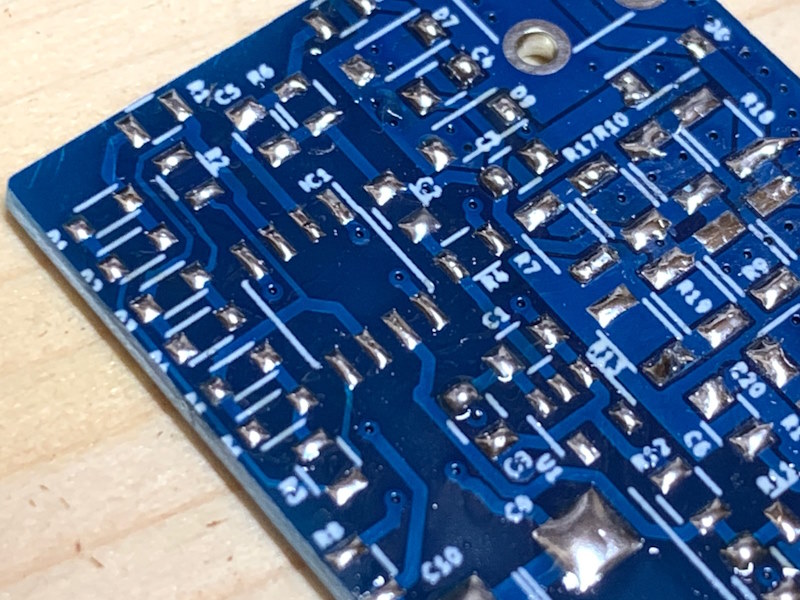

ということで、まずは予備ハンダ。すべてのランドにハンダを少し盛った。

部品を仮付け。一つずつピンセットで摘んで持っていき、片側だけコテで温めて仮固定する。

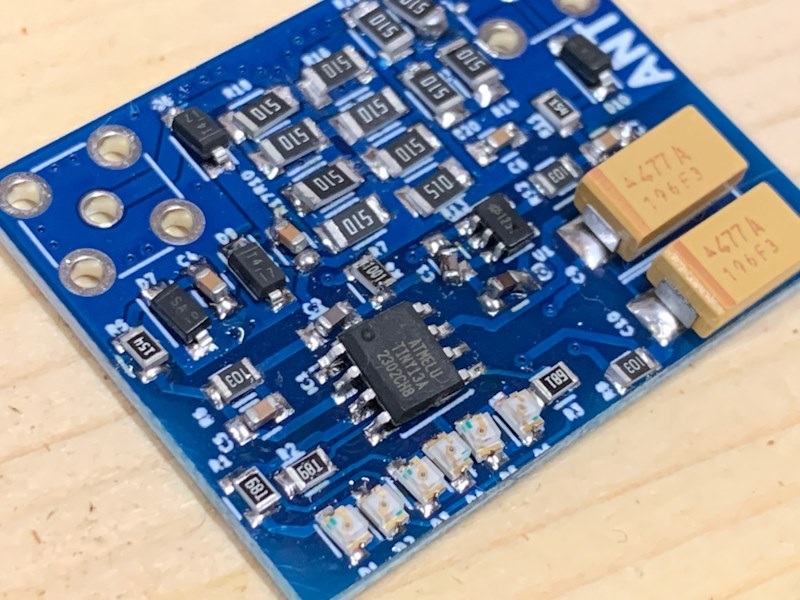

基板上のシルクが読めない。小さくて見えないだけでなく、小さすぎて印刷が潰れてしまっているところも少なくない。

しかし、これについては、インタラクティブBOMというオンライン上の仕掛けで上手く解決している。そのページを開いて、部品リストにマウスカーソルを持っていくと基板上のその部品の位置が赤く表示される。これがあるので、場所探しは簡単。

ただし、これだと部品の向きはわからない。この点については、JM1VQBさんのマニュアルで説明されているので、そちらを参考に。

部品を載せたらフラックスを塗る(塗りたくるっていう感覚で)。

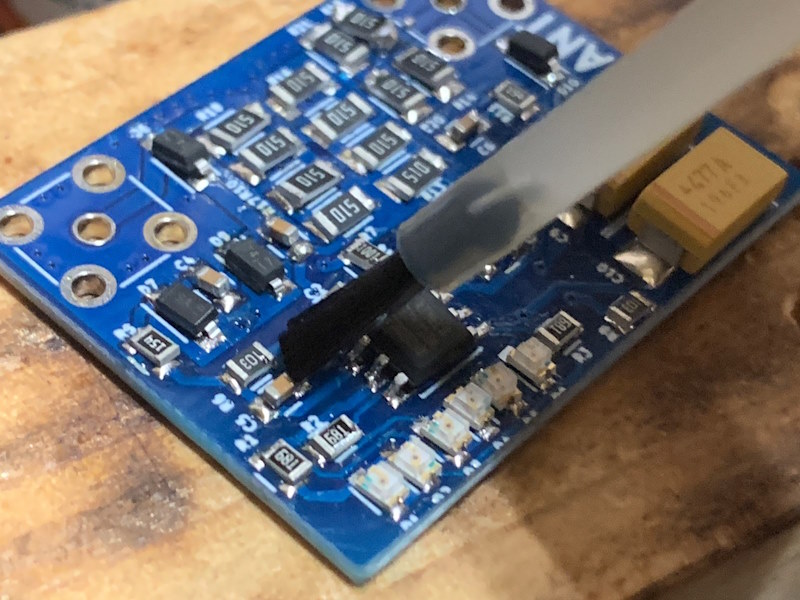

そして、ホットエア。

残念ながら上手く行ったとは言い難い。部品が風圧でズレる。小さいCやRばかりでなく、マイコンも。中には吹き飛ぶものも…。期待通りに表面張力で整列してくれたものもあるけれど、少ない。LEDは変色してしまったし。

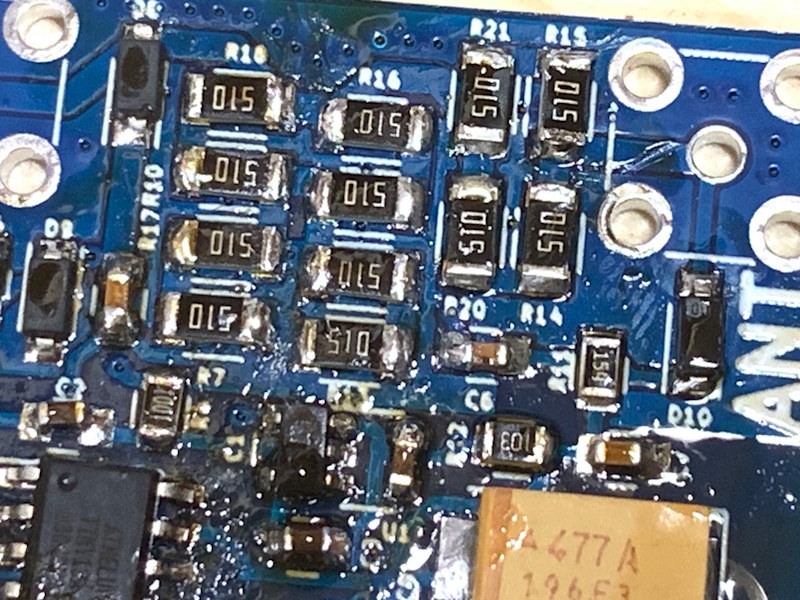

下がホットエアを吹き付けたあとの状態。

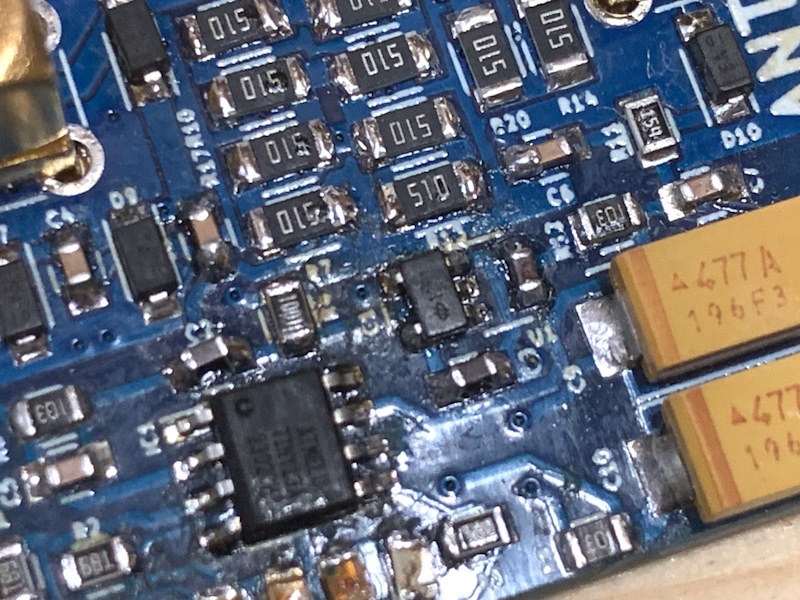

そして、こちらがフラックスを拭き取ったもの。

ハンダが上手く流れていないところもある。結局、ほとんどのところはコテで再加熱した。そして、あとになってわかったのだけど、吹き飛んでしまった部品は付け間違えている(写真中央付近のレギュレータとCの場所が入れ替わっている)。組み立てた当初動かずに悩んだのだけど、この部品の置き間違いと、マイコンのハンダ不良(上の写真でよく見ると左上の足が浮いている)だった。

ということで、このホットエア作戦は失敗。素直に手ハンダしたほうが良かった。あるいは、ホットプレートを使えば上手く行ったのかもしれない。

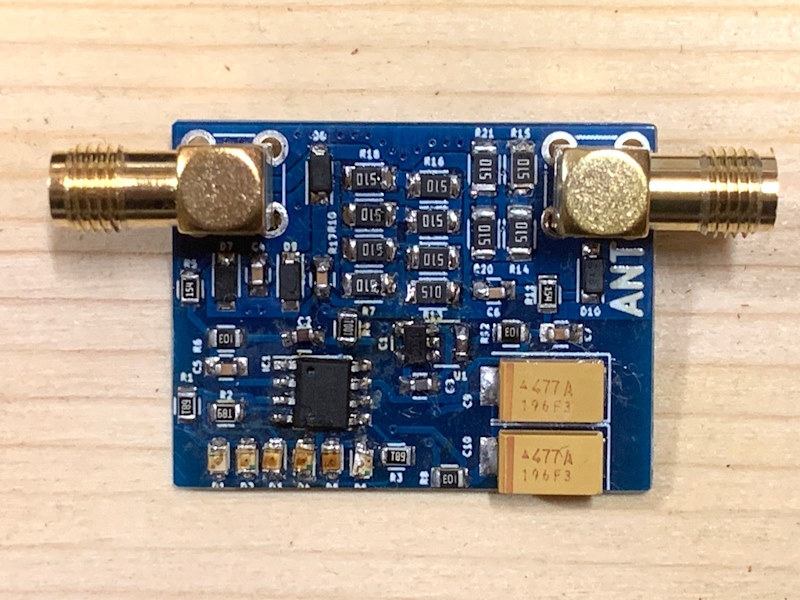

最後にSMAコネクタを取り付けて完成(この写真の時点ではまだ部品の付け間違えに気づいていない)。

動作確認

特性

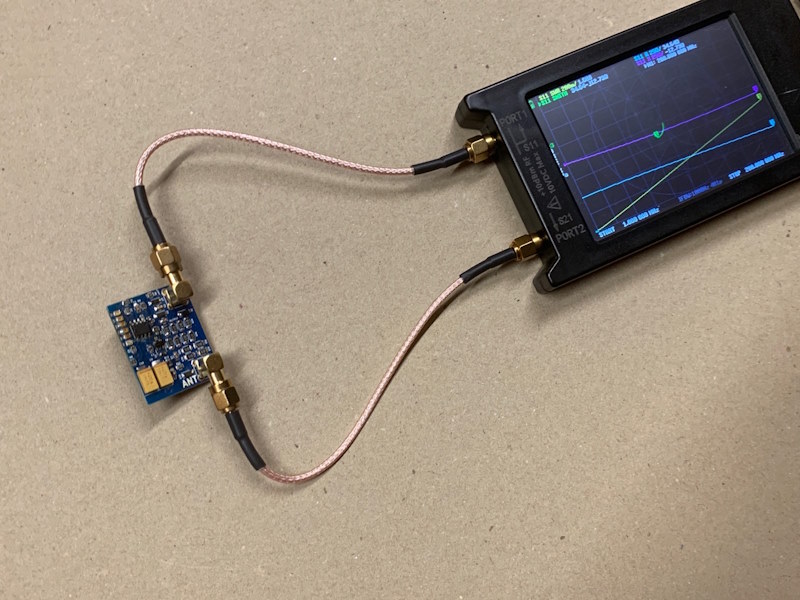

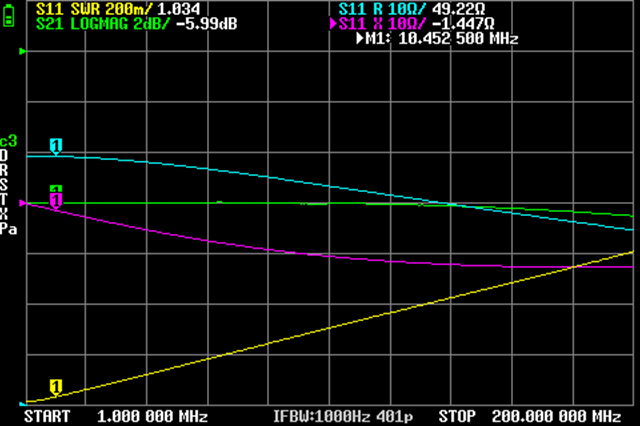

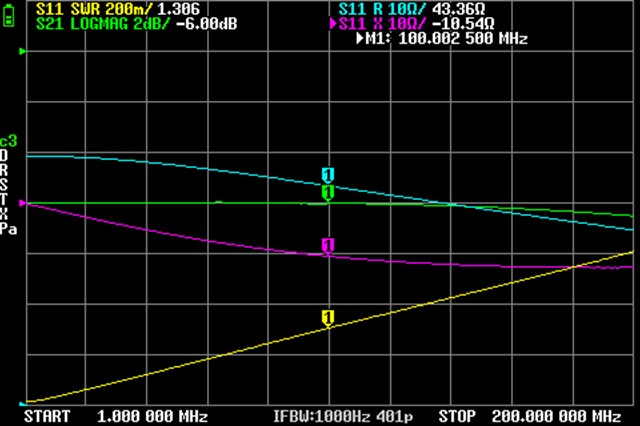

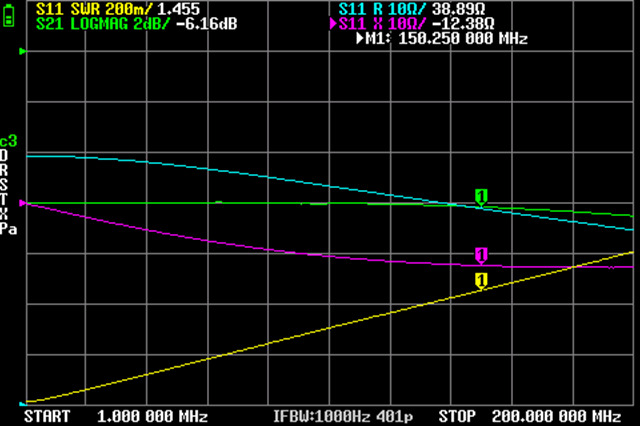

NanoVNA-H4で入力と通過特性を見てみる。

青が入力のR、赤がリアクタンス、黄がSWR。緑は通過特性(減衰量)。マーカは10MHz。このあたりならリアクタンス分は小さく、減衰量も想定通り。

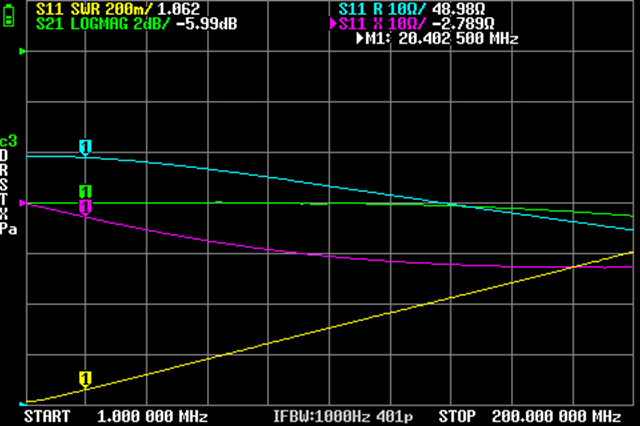

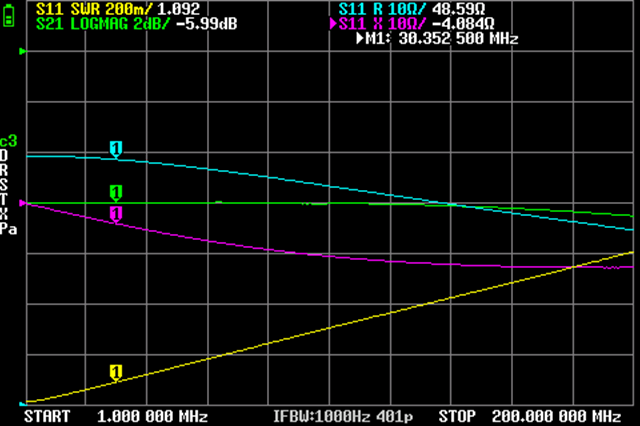

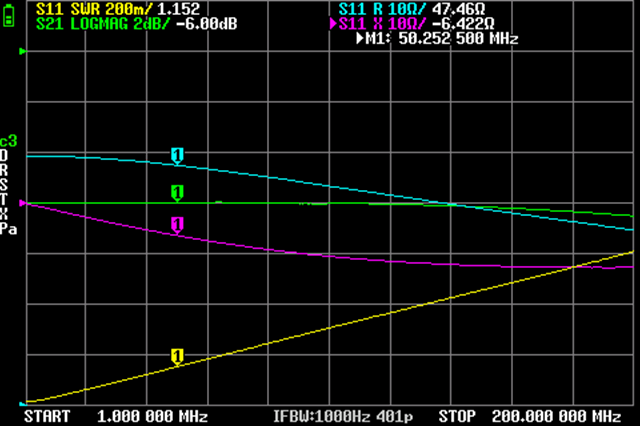

以下、20、30、50、100、150MHzでの値。

50MHzまで行くと、リアクタンスがだいぶ増えてしまい、誤差が気になりそう。

実際の動作

このBlinkSWRの表示はとてもユニーク。

まず、SWR。LEDは左からD1、D2、…、D6で、それぞれのLEDが表すSWRは下の表のとおり。

| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |

| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 |

D1が点灯すれば1.0、D2なら1.5。D1とD2が両方点灯している場合はその間、つまり、1.2とか。D1の方が明るければ1.0に近く、D2の方が明るければ1.5に近い。本当は、デジタル値で1.0(D1のみ)、1.125、1.25、1.375、1.5(D2のみ)のようだけど、まぁ、両方点いていれば中間値、というくらいに思っておけばいいのではないかと。

送信中はSWRを示し、送信をやめると一瞬の間、電力を表示する。電力表示の基本は下の表。

| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |

| 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W |

二つのLEDが同時に点灯した場合は中間値を表すという考え方はSWRの場合と同じ。

さらに、6Wよりも大きな場合は、D1からD3に向かって流れ点灯し、止まったところで電力を表示する。

| →D4 | →D5 | →D6 |

| 8W | 10W | 12W |

流れ点灯したあとでD3とD4の両方が点灯していれば、6W超~8W未満。

小さい場合も同様で、D6からD4に向かって流れ点灯し、止まったところで電力を表す。

| D1← | D2← | D3← |

| 0.25W | 0.5W | 0.75W |

よくこんな動きを考えたものだ。すごい。

こちらのビデオが実際の動作の様子。前半がSWRの測定(ダミーロードを変えて)、後半が電力の測定。

まとめ

送信時の電力を使って測定というのは考えたことはあるけど無理だろうと思っていたので、実際にできるとは驚いた。しかも、動きがとてもおもしろい。

組み立ては簡単ではないが、その分、小さい割に作り応えがあるとも言える。チップ部品好きにはたまらないかも。

ケースついてはJP3DGTさんがとてもコンパクトに仕上げており、参考になる。

コメント