tinySA ULTRAでいくつかの測定を行ってみた。

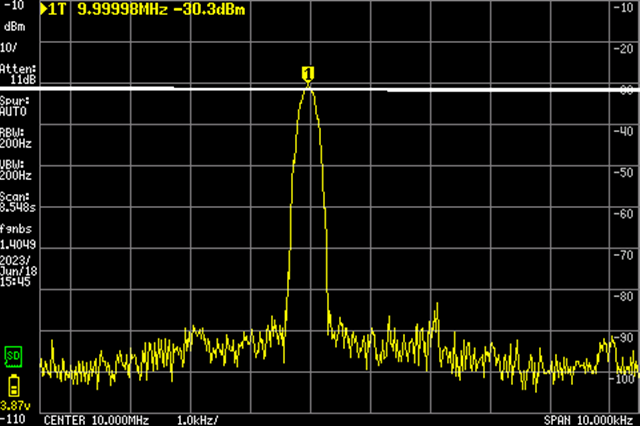

10MHz正弦波

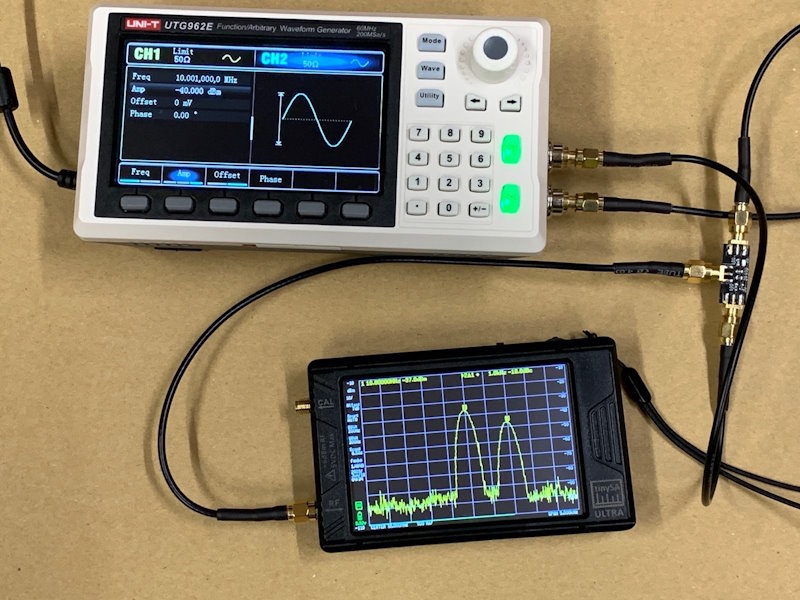

まず、今回の基準となる10MHzの正弦波。レベルは-30dBm。信号源はファンクションジェネレータUTG962E。

センタ周波数10MHz、スパン10kHz。RBWはAUTO設定で200Hz(tinySA ULTRAの最小値)が選択された。このときのスイープにかかった時間は一掃引あたり8秒くらい。測定は平均を取っているのか、10回くらいスイープすると測定波形が落ち着いてくる。なので、1~2分程度かかるという印象。

画面キャプチャをmicroSDカードに保存したのだけど、このように横線が入ってしまうことがときどきある。ファームウェアをアップデートすると直るのかな?未確認。

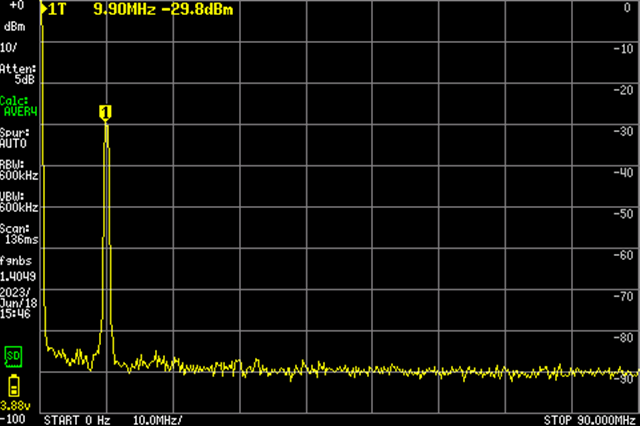

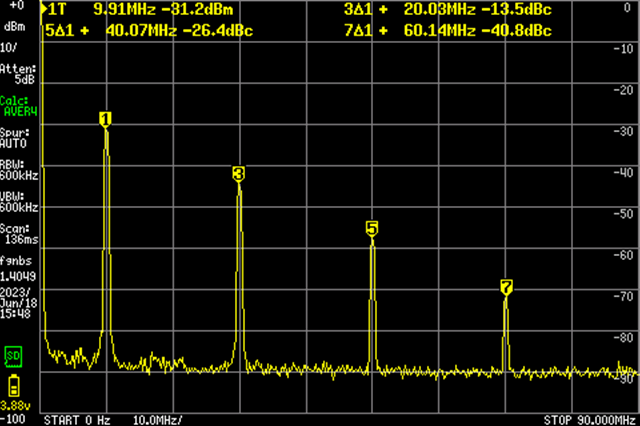

高調波

上の信号(10MHz正弦波)をHARMONICモードで見てみた。

高調波が出ていないことは確認できるけど、これじゃ面白くないので信号を矩形波に替えてみた。

見事に奇数次の高調波が並んでいる。

tinySA / tinySA ULTRAにはメジャーな測定機能がプリセットされている。マーカを自動で設定して数値も表示してくれるので便利。

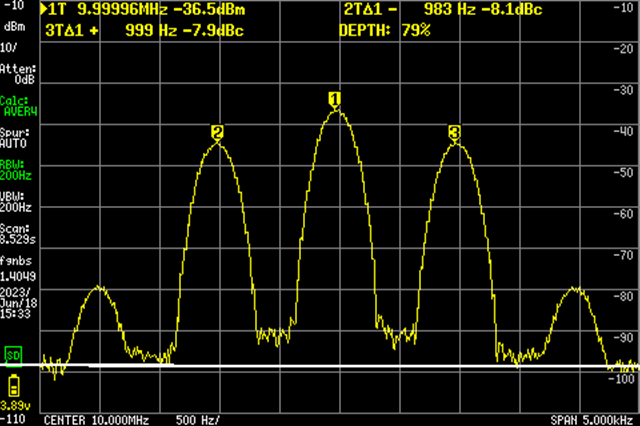

AM

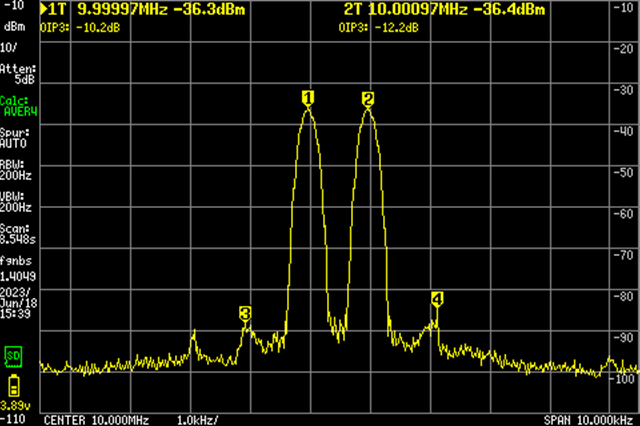

続いて、10MHz(-30dBm)、1kHz振幅変調、変調度80%の様子。

測定にはプリセットのAM測定モードを使用。

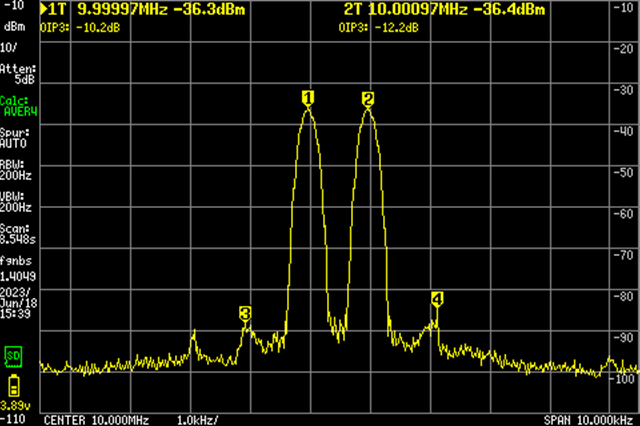

二信号特性

10MHzと10.001MHzの二つの正弦波(つまり、1kHz離れた信号)をミックスしたもの。共に、-30dBm。

これもプリセットの測定モード(OIP3)を使用した。二つの信号の周波数を入力するだけで、このような測定をやってくれる。

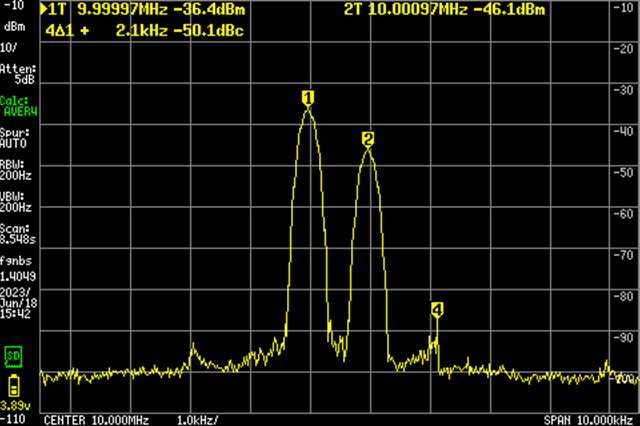

10.001MHzの信号を-40dBmに下げてみた。

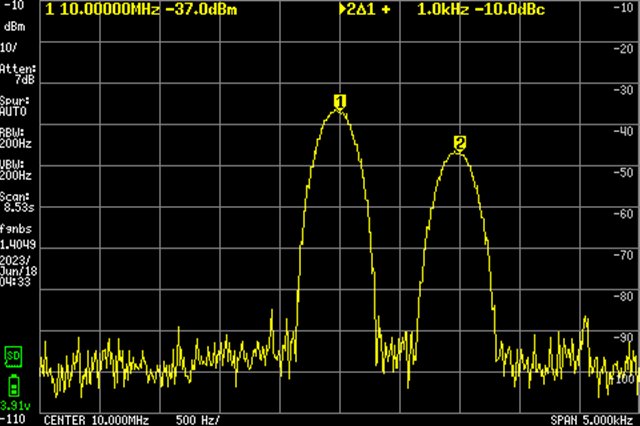

スパンを5kHzに狭めてみた(これは手動)。

従来のtinySAでは最小RBWが3kHzだったのでこういう測定はできなかった。ULTRAでは200Hzまで狭められるようになったので、こうした近接した信号も見られる。もっと高いスペアナなら10Hz程度までの分解能があるようだけど、価格差を考えれば良いのではないのではないだろうか?

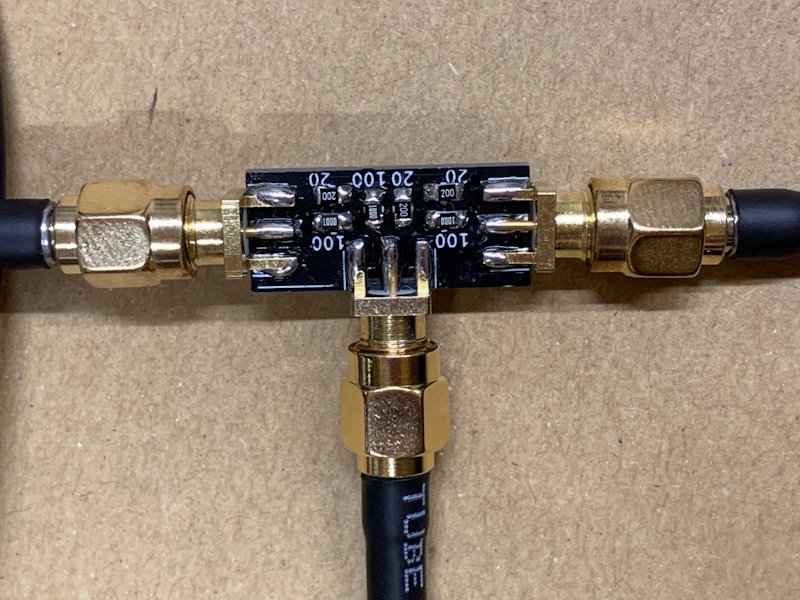

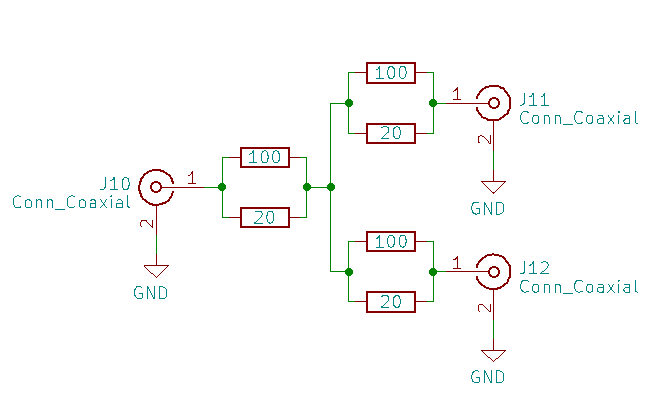

混合器は16.67Ω(100Ωと20Ωのパラ)の抵抗をスター結線しただけの単純なもの。各コネクタに50Ωの負荷をつないだ状態で、どこから見ても50Ωに見える(16.67Ωと50Ωの直列で66.67Ω、そのパラで33.33Ω。それに16.67Ωが直列で入るので50Ω)。

入力したパワーは、16.67Ω(抵抗)と33.33Ω(出力)に分割(1:2)されるので、抵抗が\(\frac{1}{3}\)を消費し、負荷には\(\frac{2}{3}\)が行く。負荷は同じものが二つ並列になっているので、片側にはその半分の\(\frac{1}{3}\)が供給される。その負荷は、16.67Ω(抵抗)と50Ω(出力)に分かれている。16.67:50は、概数で15:45。したがって出力には\(\frac{45}{15+45}=\frac{45}{60}=\frac{3}{4}\)が出てくる。入力パワーの\(\frac{1}{3}\)の\(\frac{3}{4}\)なので\(\frac{3}{12}=\frac{1}{4}\)、つまり、-6dBっていう計算でいいのかな?

混合器の基板はこの実験のためにわざわざついでに起こしたもの。

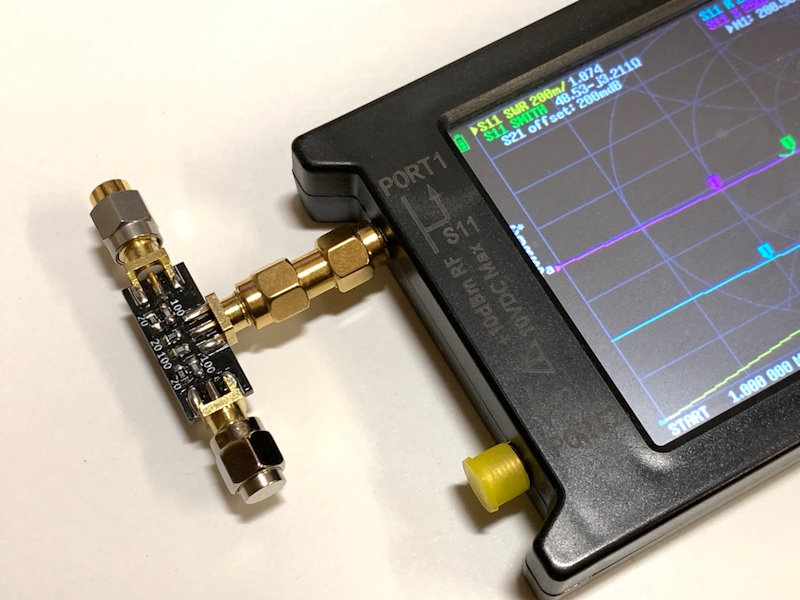

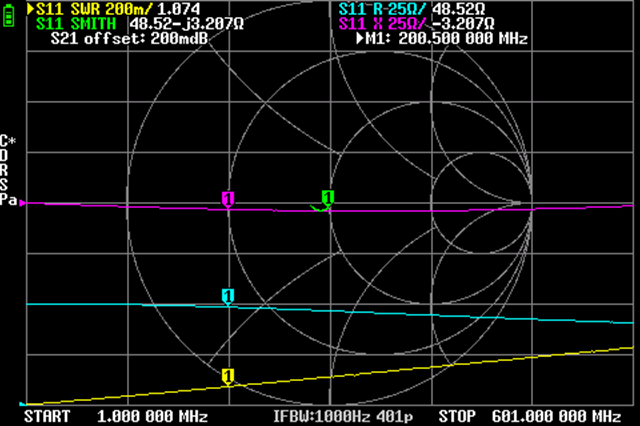

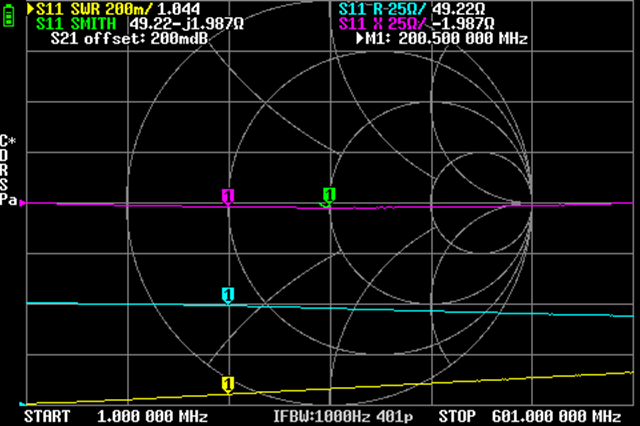

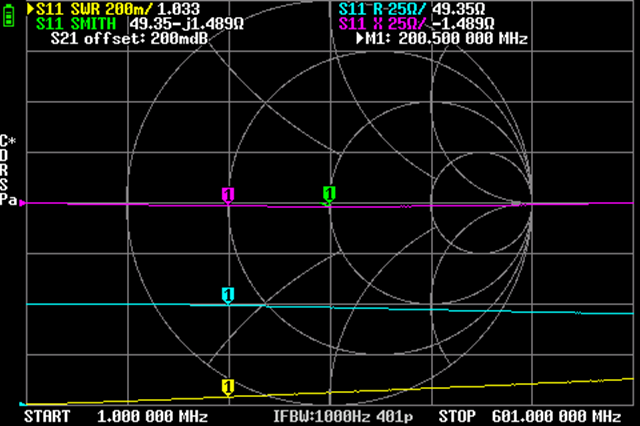

順序が逆な気もするけど、NanoVNAで混合器の特性を見てみた。

マーカは200MHz。

他の二つのポートでも同様に測定。

コメント