話題の電鍵ガチャ(モールス電鍵 ミニチュアコレクション)を入手した。あちこちで売り切れているらしい。探し回りたくなかったので、ちょうど秋葉原に行くときに絶対にありそうなところを見に行ったらちゃんとあった。駅構内の何年か前まで本屋だった場所。

しかし、ガチャガチャマシンがたくさんありすぎて、これを探すのにはちょっと苦労した(見つけられなくて、ニ、三周した)。

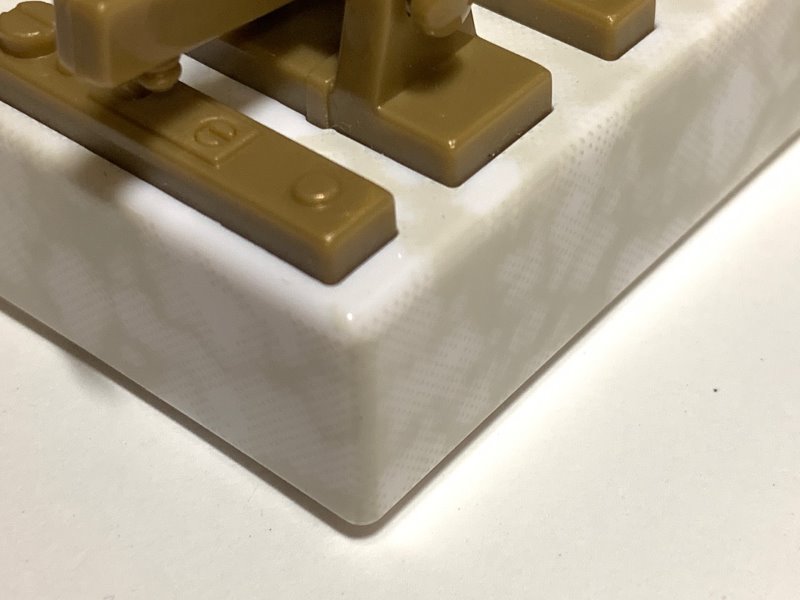

開封

入っていたのは白モデルだった。でも、真っ白じゃなくて、なんだか汚れているような気がしたのだけど、よくよく見たら大理石を模しているみたい。凝っている。

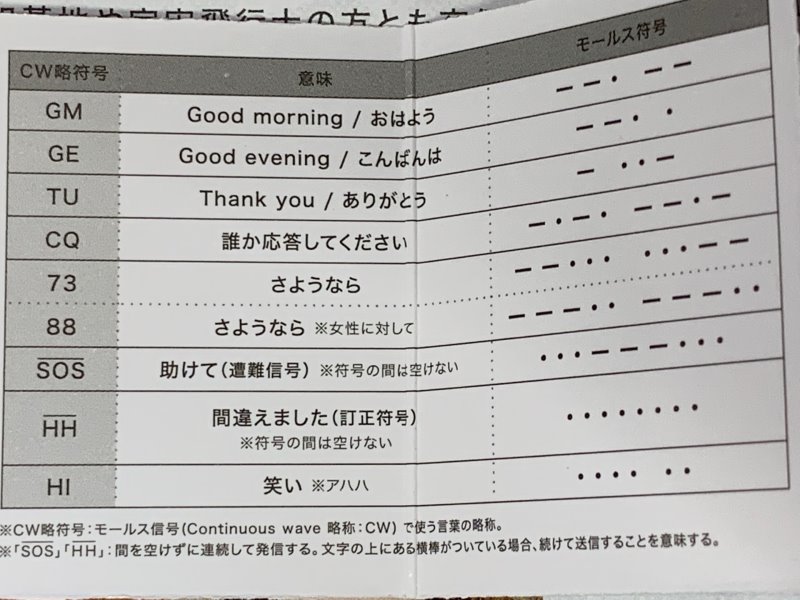

物議を醸しそうな73・88の解説。

ともかく鳴らしてみた。

なんというか、昔の特撮ものの光線銃を思わせるような音(あくまで個人のイメージ)。連続で鳴らすと10秒ほどで切れる。「送信事故」にならない親切設計。

電鍵の棒(?)が長くて本体が軽いものだから、ちょっと強めに押すと本体が弾け飛ぶ。棒をもうちょっと短くしてくれたら良かったんじゃないかと思う。

押すと本体部分(?)が台座部分に沈み込むのがどうも気になる。それと、軸のガタが大きいけど、まぁ、しょうがないか。

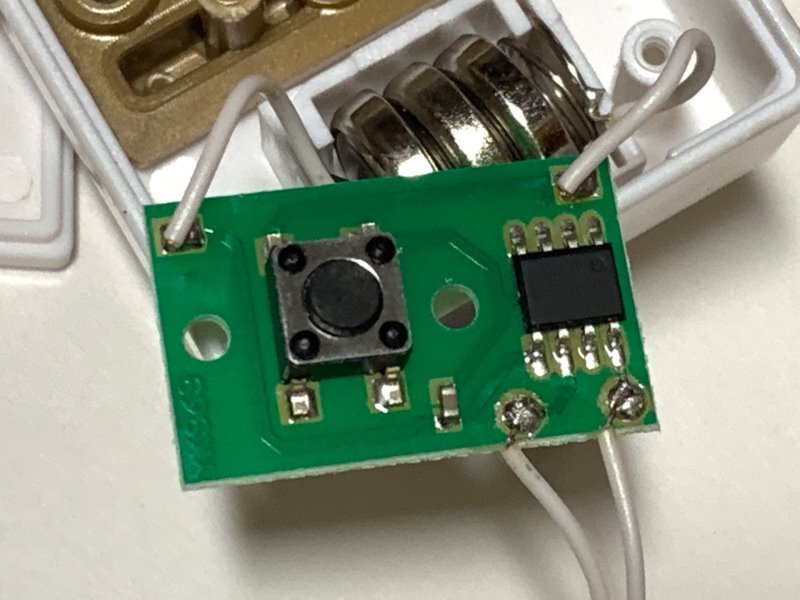

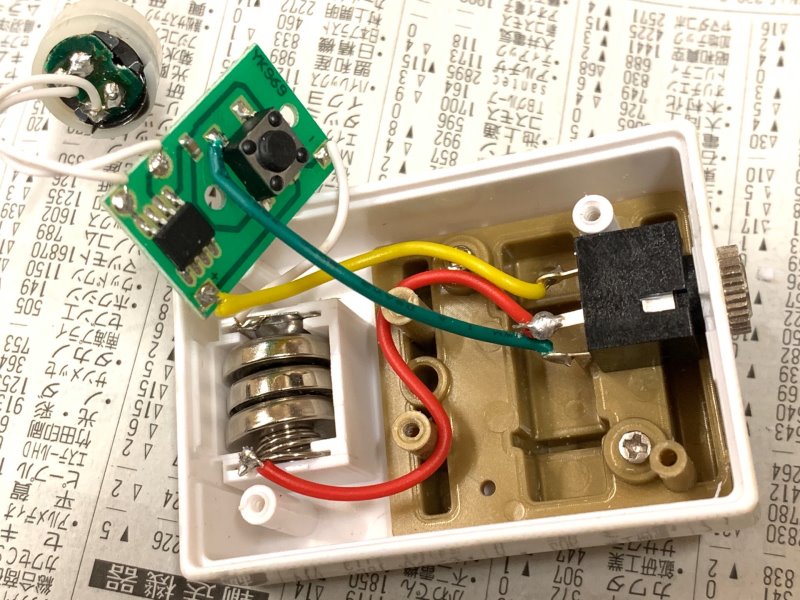

開腹

では、分解。裏蓋は二本のビスで留まっている。結構しっかりはまり込んでいるので、カッタの刃を隙間に差し込んでこじ開けた。

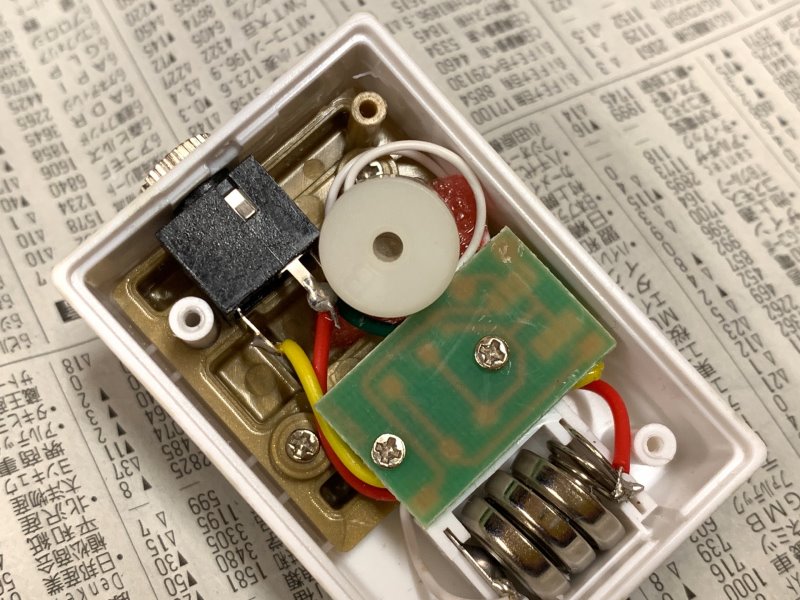

本体部分はビス二本で固定されている。これが押したら沈み込む原因だな。四本、せめて三本で固定して欲しかった。穴が空いているのが見えるが、もしかしたら当初はここにもビスがあった?コストダウンで削られてその名残りとか?

ICは刻印なし。カスタム品かな。(発音のための)発振回路と、10秒タイマをやっているのだろう。タクトスイッチでこのICの電源を入・切する仕組み。

+/-の表示があるので電子ブザーかと思ったのだけど、(外して)直流を掛けても音は出なかった。どうやら圧電サウンダのようだ。

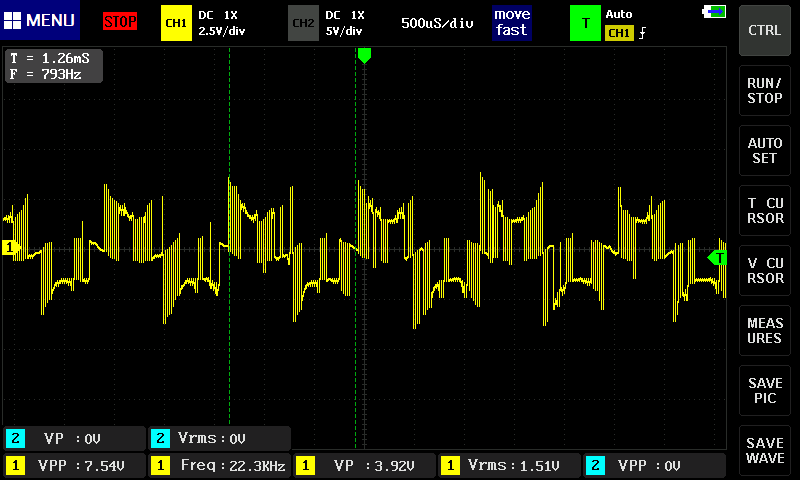

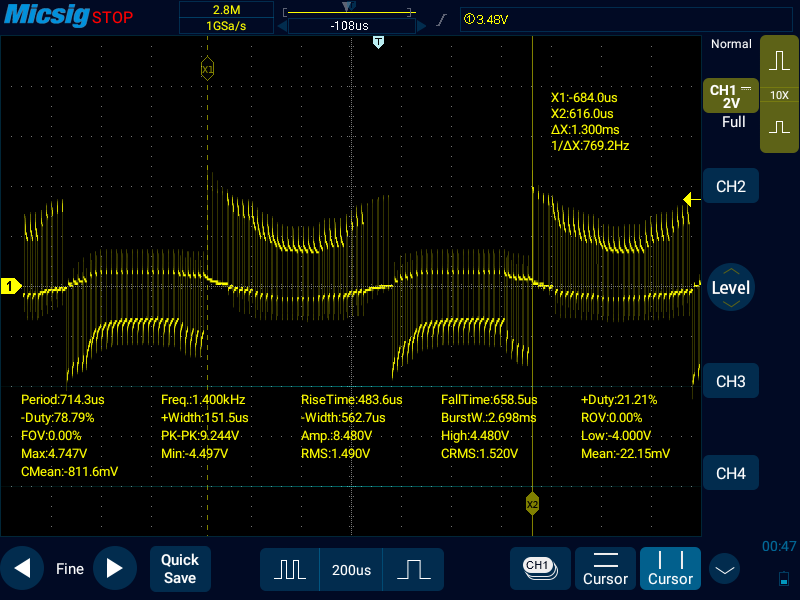

波形をオシロで見てみた。

なんだかグチャくちゃ。一番大きな波の周期は約800Hz。

【追記】 しっかりしたオシロスコープで測定し直した。

なお、電池はAG10(LR1130同等)が三個。

改造

まず、沈込み対策。ビスを追加するのは難しそうだし、外すこともなさそうなので、ここは接着する。プラスチック用のアロンアルファを使用。

回路の改造は、中の回路をなくしてスイッチだけにし、電鍵として使えるようにするのは簡単。でも、できれば元々の機能(単体で音が出る)を残しつつ、電鍵としても使えるようにしたい。スイッチがICの電源を入・切するようにつながっているのでちょっと面倒。

何かうまい手はないかと思っていたところで、こちらの記事を見つけた。

なるほど。IC側はそのままつないでおいて、電池からの配線をジャックのスイッチで切断するのか。これはとてもスマート。真似させてもらおう。

圧電サウンダの取付枠(底板)はニッパで切り取る(簡単に切れる)。

配線。

電池の正極からの配線(赤)をジャックのスイッチ部に入れ、そこから出てきた線(黃)を元々の配線のところ(スイッチの一端)に接続。ジャックのもう一方の線(緑)はスイッチのもう一端に。適当にあった線材を使ったのだけど、太すぎた。この後収めるのがちょっと大変だった。もっと細い線材を使ったほうがいいと思う。よく見たら電池端子(スプリング)のハンダ付けがダメだな。ま、いいか。この状態で動作確認を行う。

なお、ジャックは3.5mmのスイッチ付きモノラルタイプ。マル信のMJ-355。パーツショップで割と入手容易なもの。なんなら、Amazonなどでも買える。これに拘る必要もないが、気をつけるべきはケース内の隙間に収まること(かつ、圧電サウンダのスペースが確保できること)。

圧電サウンダの下にはクッションを仕込んだ。これで底板に押し当てようという目論見。

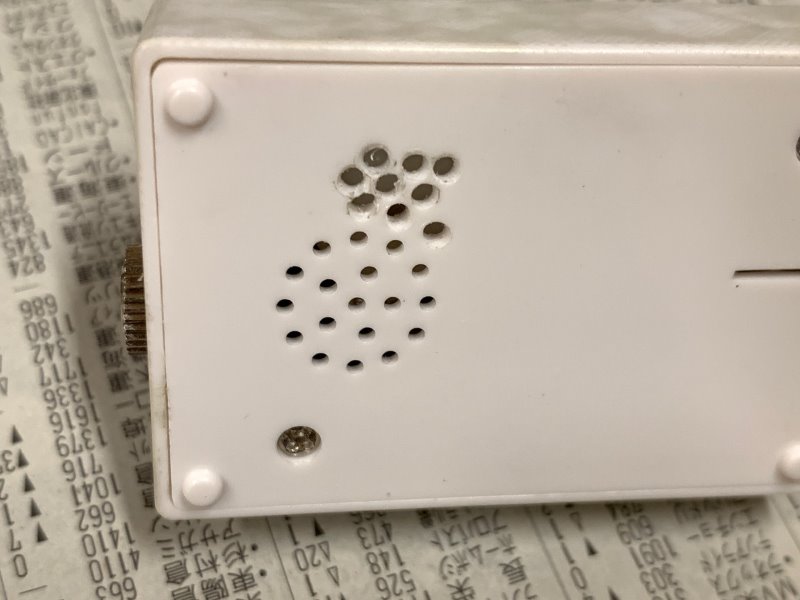

底板を元のようにネジ止め。圧電サウンダの位置が元からは変ったので穴を適当に開けた(開けすぎた)。

電鍵のブレ対策にはワッシャを入れたというツイートがあった。

【追記】

ツイート主ご本人から教えていただいた。写真つきでわかりやすい。

この方も、沈み込み対策として接着していらっしゃるようだ。

【/追記】

言葉で表すのは難しいのだけど、軸が二重構造になっており、そのため、ガタも二重で効いてくるので大きくなる。もう二度とバラさないのなら、接着すればガタは一段分になるはず。とりあえず、今は放置しておく。

また、上方向の型もあるので、それは後ろにクッションを挟んで抑え込んだ(みっともないけど)。

完成状態で動かしてみた。最初は単体。続いて、TTKY01のストレート電鍵端子につないで動かした様子。

コメント