普通の(?)のスタイルの八木アンテナでは上手く行ったので、今度は当初考えていたCheap Yagiのスタイルでシミュレーションしてみる。

その前に、あの特徴的な輻射器の形状の話から。

Half Folded Dipole Antenna

Cheap Yagiは輻射器(放射エレメント、ラジエータ)の形に特徴がある。あれは「極端な形のガンママッチ」なのかと思ったのだけど、セミフォールデッドダイポールとか、ハーフフォールデッドダイポールというものだそうだ。Twitterで教えてもらった。

この一連の流れで教えたもらったのがこちらのサイト。

ダイポールアンテナのインピーダンスは73Ω。しかし、八木アンテナのように近くに別のエレメントを配置するとインピーダンスが(非常に)下がる。そこで、ハーフフォールデッドダイポールにしてインピーダンスの低下を抑えて50Ωでマッチングが取れるようにしたのがCheap Yagiってことみたい。

一方、OWAでは、逆に第1導波器を極端に近づけて寄生エレメントとして動作させてインピーダンスマッチングを取る方式。

λ/2ダイポールの先端はλ/4でインピーダンスが非常に高い。通常のフォールデッドダイポール(折返しダイポール)はエレメントの先端で二つが接続された格好だけど、インピーダンスが高いので高周波的にはつながっていないのと同じなのかな?それなら、切断して二つ並べても同じように動くはずで、その二本の距離と長さを微妙に調整したものがOWAってことか。ということは、二本で一つの輻射エレメントと見ることもできる。そうすると、エレメント数としては一つ少なくなる。OWAのゲインがちょっと小さいっていうのはそういうことかな。

などと、分かったつもりになったけど、これが正しいのかどうかはわからない。

まぁ、ともかく、シミュレーションをやってみよう。

MMANAでシミュレート

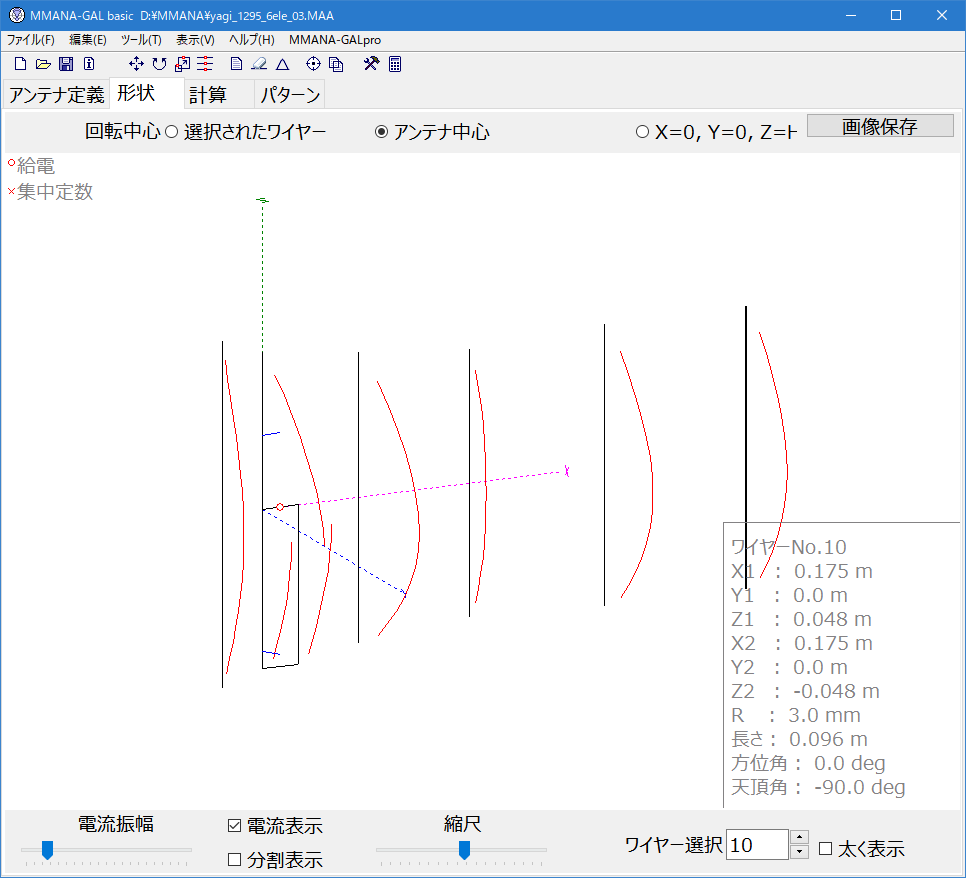

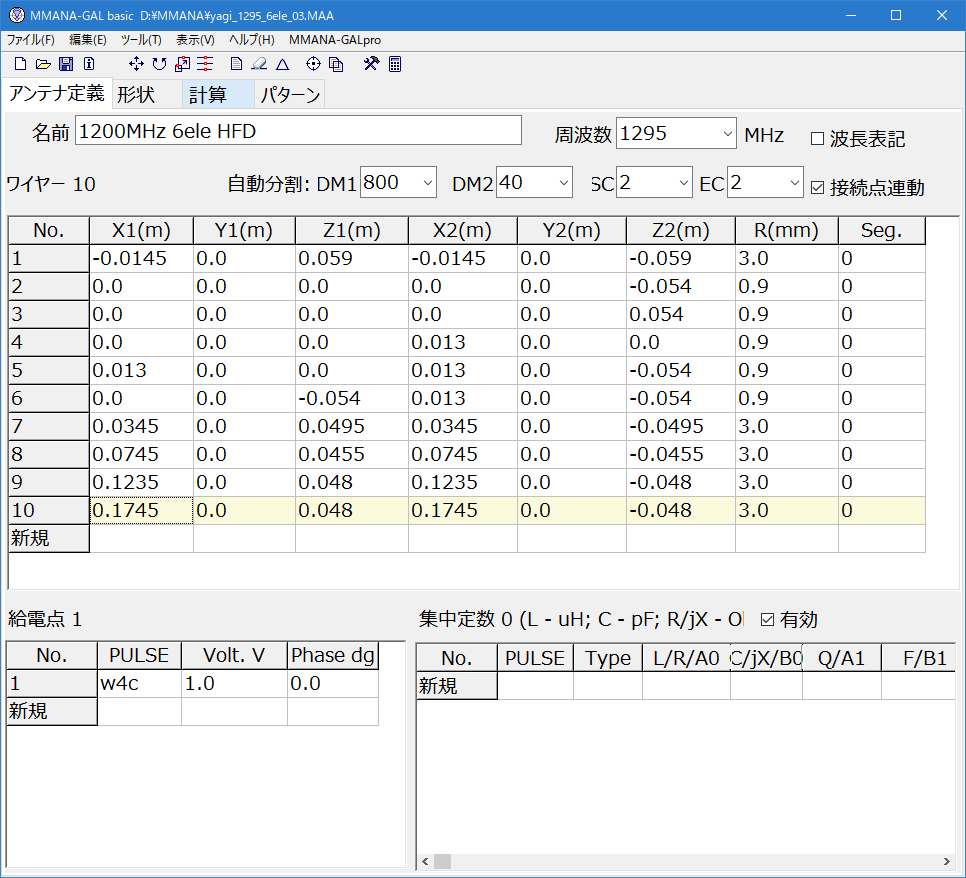

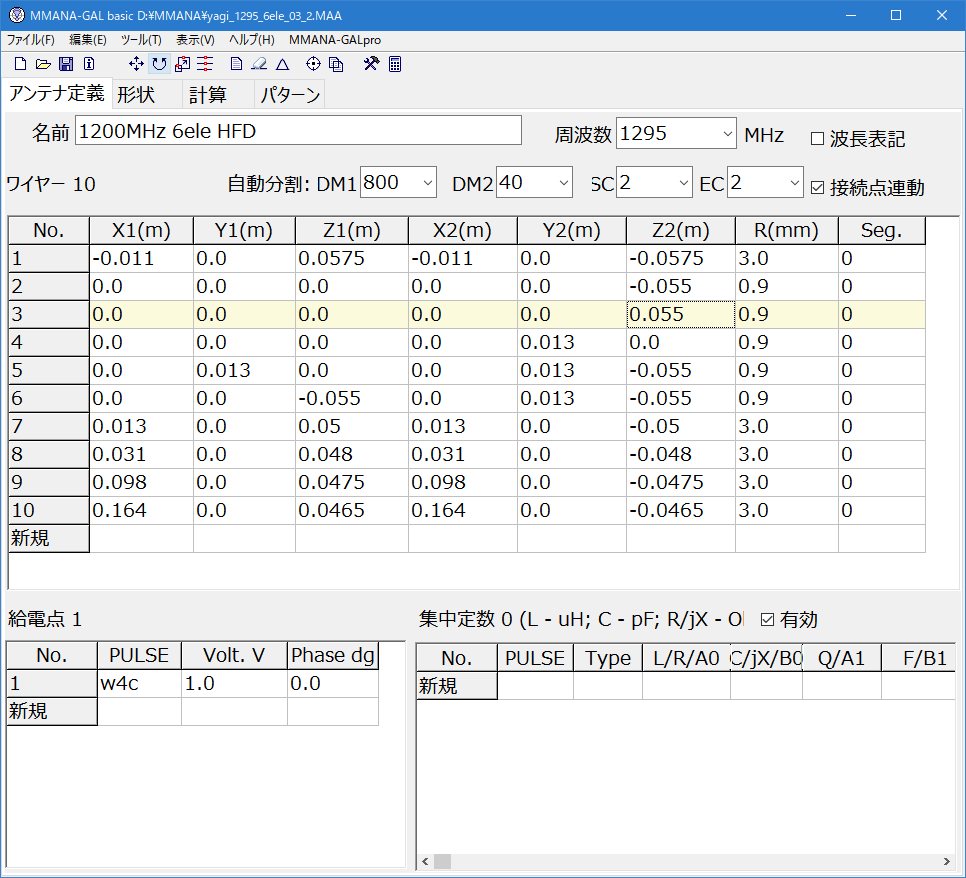

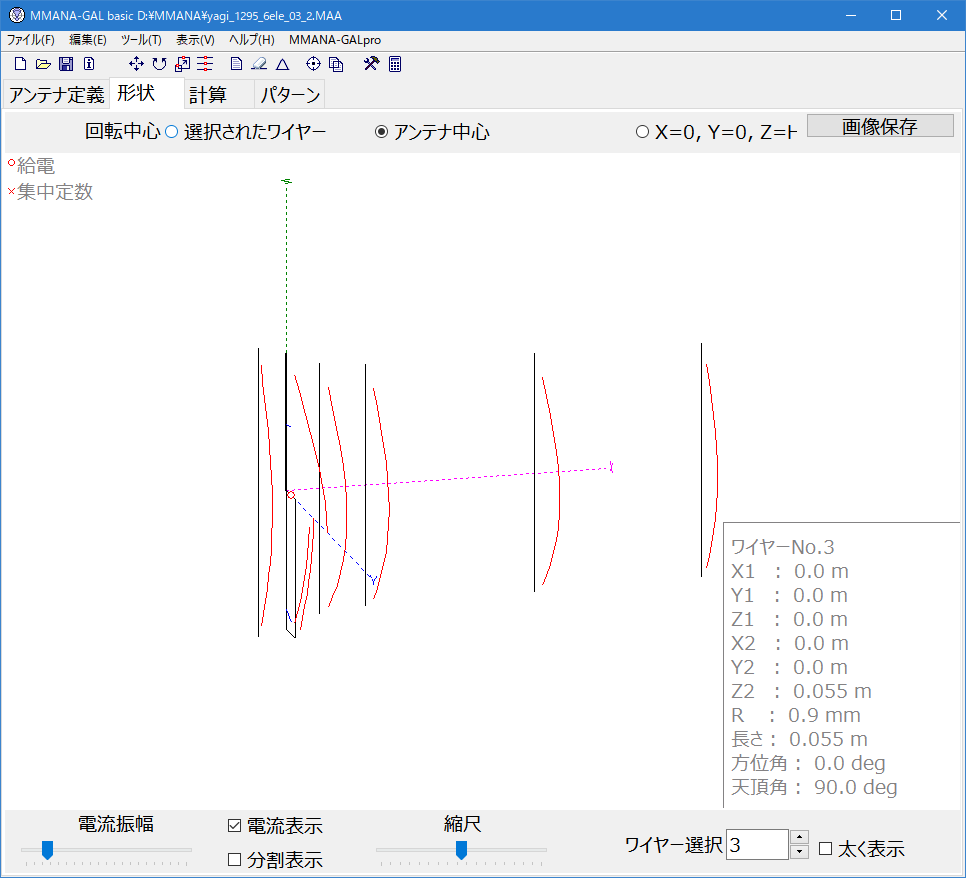

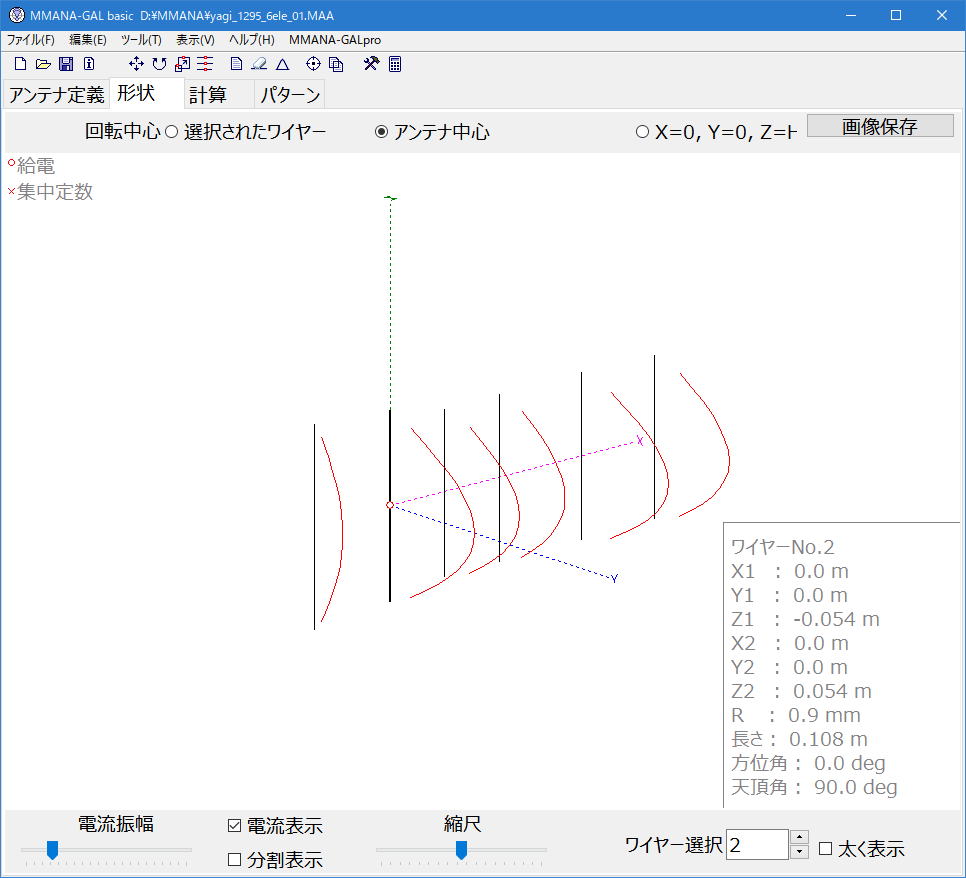

前回の6エレ八木をベースに、輻射器をハーフFDに変更する。

ハーフFDの配置は、Cheap Yagi式だとエレメントが並んだ平面に対して直角だけど、ちょっと思うことがあって、これも同じ平面上に並べる形とした。

そして、最適化、と行きたかったのだけど、この形だと、MMANAはエレメント2をクワッドと認識してしまう。

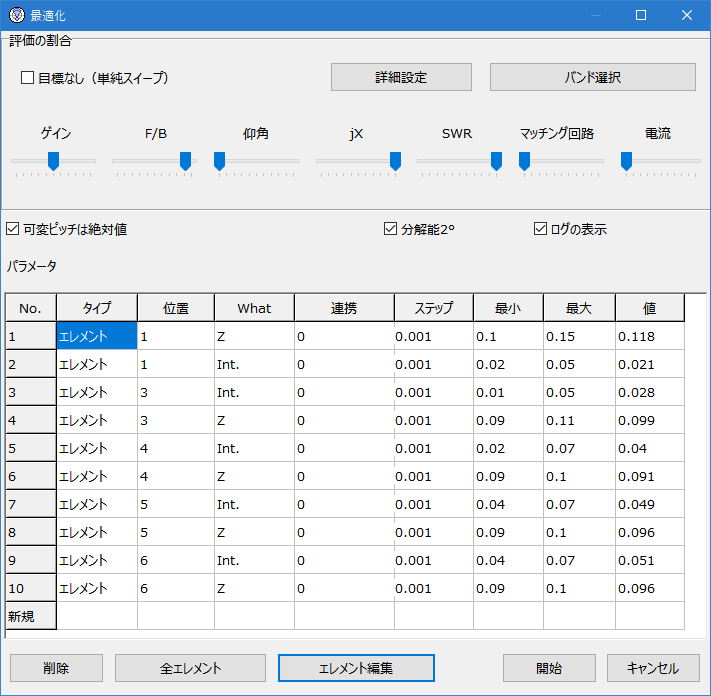

これだと残りのλ/4のエレメントが「置いてきぼり」を食らって期待した最適化が行われない。「エレメント」ではなく「ワイヤ」として扱えばすべてのワイヤを最適化の土俵に乗せられるけど、連動の設定がよくわからずに挫折。

結局、エレメント2は最適化の対象にはせずに、手動で長さを調整した上で最適化を実行してみる。つまり、エレメント2の長さを1mmずつ手動で変えてから最適化を行って良さそうなところを見つけようという作戦。手間はかかるけど、これなら確実。

この方法で頑張った結果がこれ。

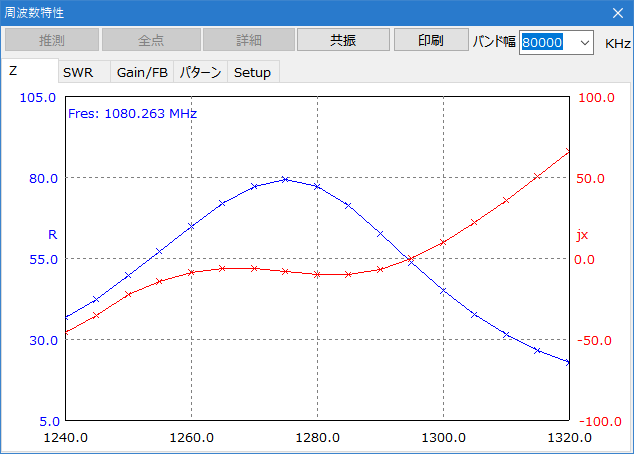

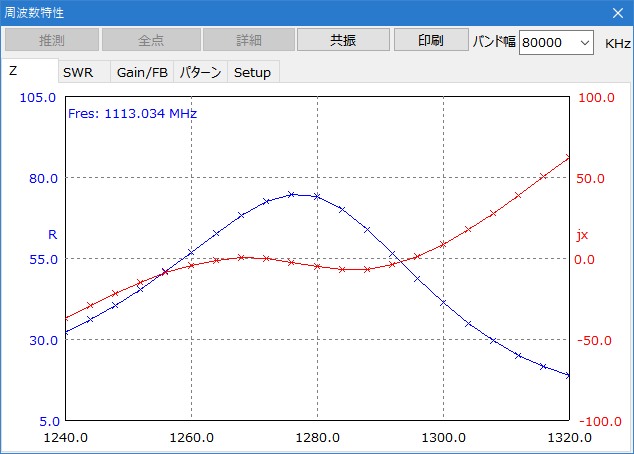

まったくもって不満な結果。

おそらく、敗因はハーフFDの配置。輻射エレメントと第1導波器の間隔が50mmくらいしかないのに、折り曲げた部分(間隔13mm)がその間に入ってしまっているので、影響が大きいって言うことだろう。430MHz帯や144MHz帯のものであれば、影響は少ないのかもしれない。

やはり、折り曲げ部分はエレメントを並べた平面に直角の方が良いのだろう。

輻射器を90度回転させてシミュレート

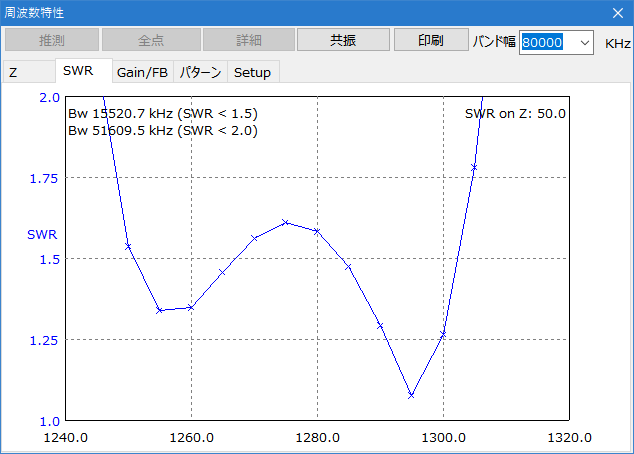

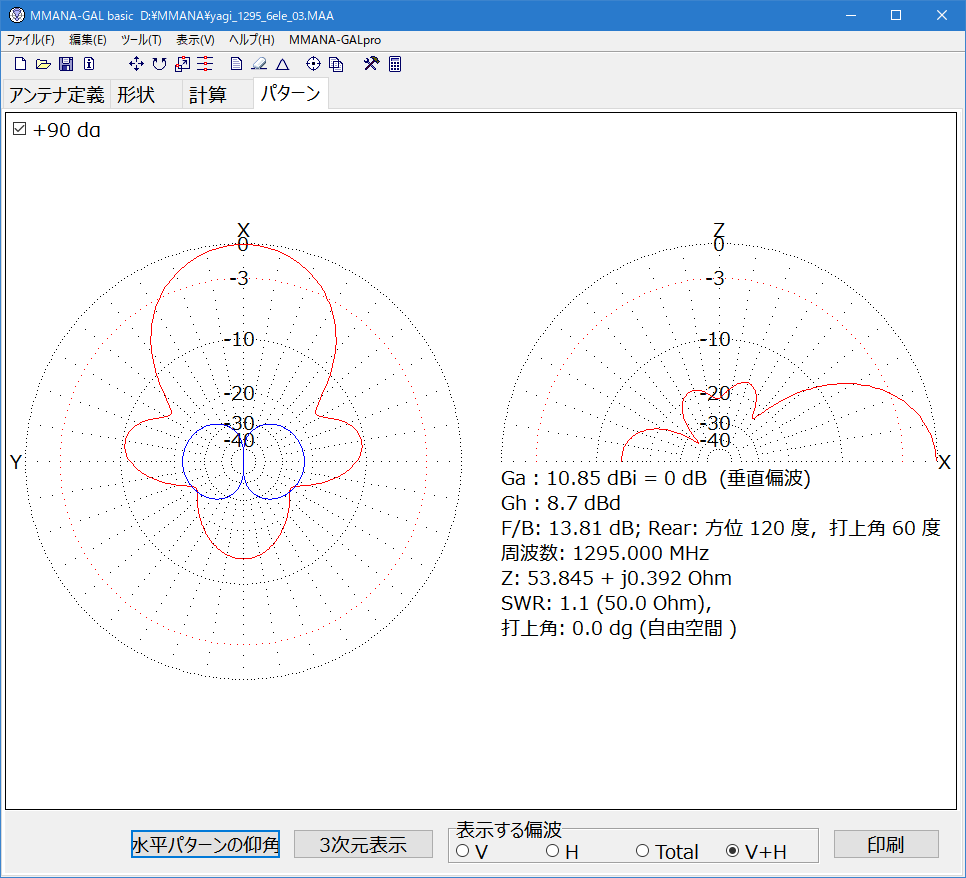

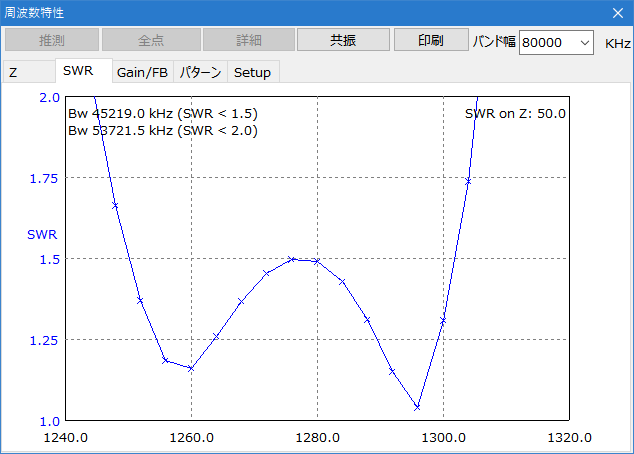

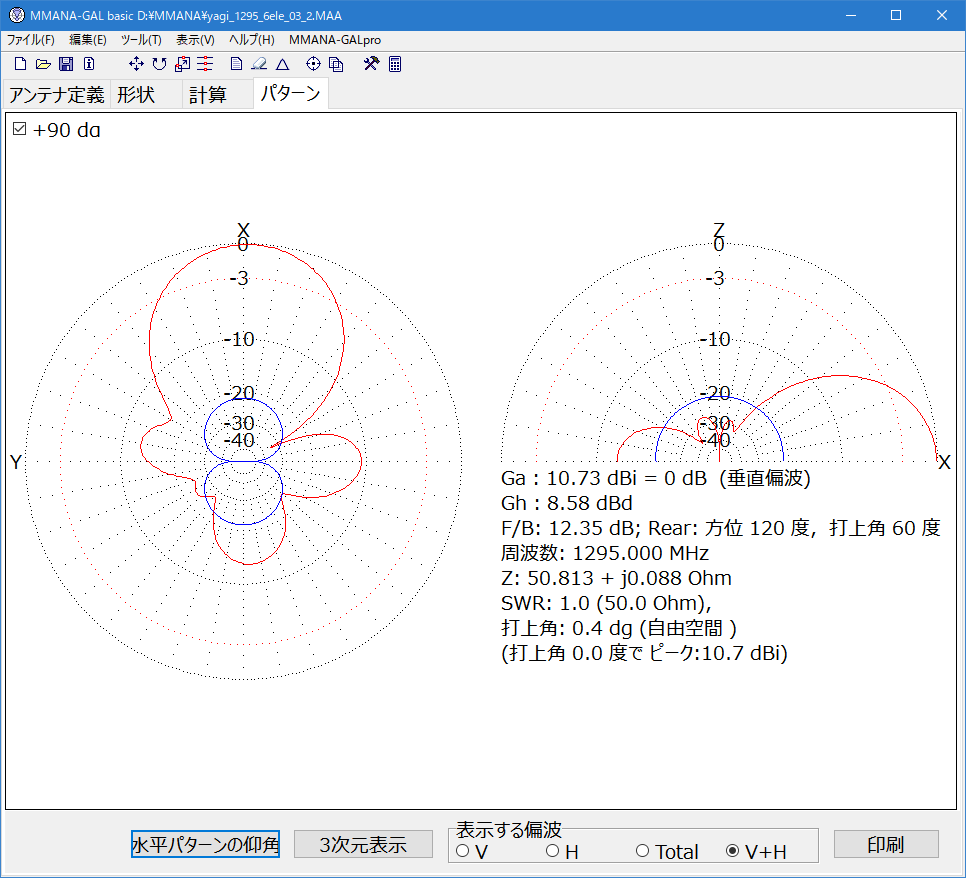

ということで、やってみたが、これが限界。

輻射器を回転させた結果、第1導波器との間隔が開いたため、その分、近づけるという結果に。離すと、1295MHzにピンポイントでマッチングする。広帯域化するにはOWAのように近づける必要があるようだ。ハーフFD構成のため単なるダイポールよりもインピーダンスが高く、その分、ものすごく近づけなきゃいけなくなった。

バンド内はSWR 1.5には収まったけど全体的に高めだし、ビームパターンは崩れるし、ゲインも高いわけじゃないので特段のメリットはないみたい。あくまで、「今回のシミュレーションの結果では」という話だけど。

素直に、前回のもので組むのが良さそう。

コメント