BanggoodからMicsig社のデジタルオシロスコープSTO1104Cのレビューをオファーされた。断る理由はまったくないので、送っていたいだた。

特長・仕様

STO1104Cの主な仕様などをまとめておく。

- 帯域: 100MHz

- チャネル数: 4

- サンプリングレート: 1GSa/s(チャネル数による)

- メモリ長: 28M(チャネル数による)

- 垂直軸解像度: 8bit

- 垂直軸感度: 1mV/div~10V/div

- 水平時間軸: 2ns/div~1ks/div

- 画面サイズ: 8インチ、800×600ピクセル

- 操作法: タッチパネル、および、物理スイッチ・ダイヤル併用

- バッテリ駆動(7,500mAh)

- サイズ: 280x180x50mm

- 重量: 本体 1,425g、バッテリ 320g

モデルのバリエーションとして、STO1102C(100MHz、2CH)、STO1152C(150MHz、2CH)がある。

メーカサイトはこちら。

仕様(データシート)はこちら ⇒ PDF

マニュアルはこちら ⇒ PDF

開梱

いわゆる「開封の儀」。写真はクリックで拡大。

ダンボールが直接袋に入っているのではなくて、クッションに包まれている(珍しい)。薄いけど、ないよりはまし。電源ケーブルは残念ながらEUタイプ。変換プラグが付いていた(アクセサリボックスの中に入ってはいなかったので、Banggoodがおまけで付けてくれたのかな?)。

ACアダプタは100~240V対応で、出力は12V・4A。プラグは、多分、一般的な内径2.1mm・外径5mmのもの。

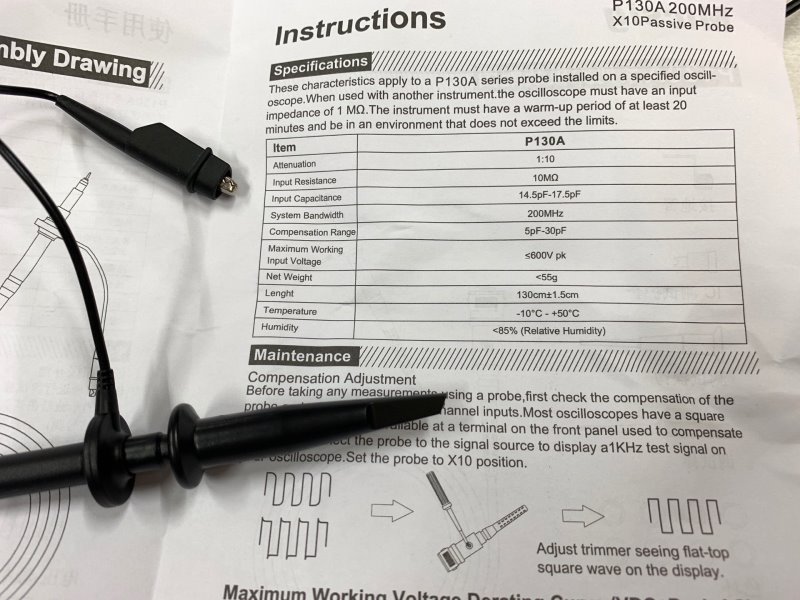

プローブは4本(チャネル数に合せて)。なお、x10専用(x1の切替スイッチはない)。

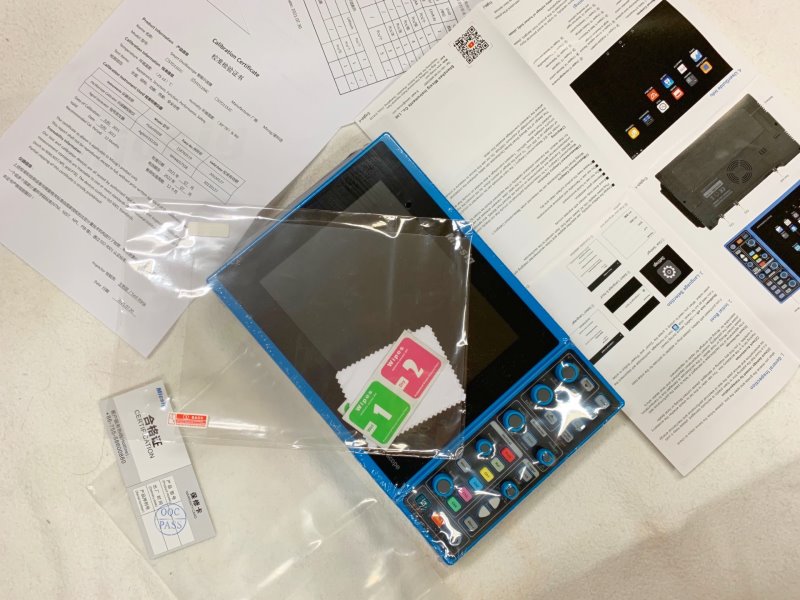

液晶保護フィルムが付いている。

calibration certificate(校正証明書)も付いている。

マニュアル(本)はない。後で分かったけど、本体内に電子マニュアルが入っている。他には、上に示したオンラインマニュアル(PDF、おそらく本体内のマニュアルと同じ)。

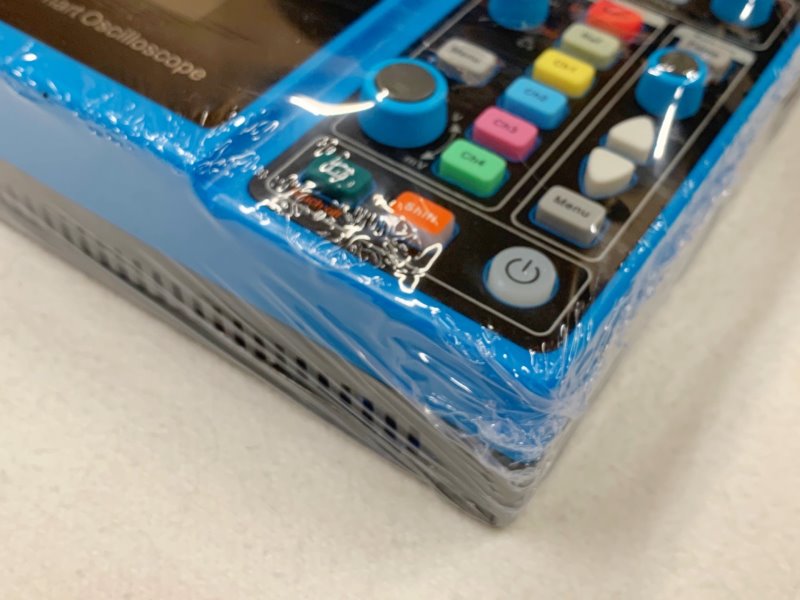

本体はシュリンクパックされている。「測定器」という言葉から思いつくものと違って、ポップなカラーリングが特徴か?

裏にはバッテリ。蓋(ネジ止め)を開けたらバッテリが見えるのかと思ったら、蓋と一体型のカートリッジ式だった。専用品というわけなので、交換品の入手が面倒かも。

また、本体裏には冷却ファンの吹出し口がある。ということは、机などの上に寝せて置けないわけで、ここはマイナス要因かな。とはいえ、横は、一方はコネクタ類でいっぱい出し、反対側はキャリングハンドルが付いているのでこっちにも吹出し口を付けられない。吹出し口が裏になってしまうのは仕方ないか。

なお、本体を立てて使うように引出し式のスタンドが付いている。なんだかやわで壊れやすそうな気がしないでもない。

サイズ感はほぼA4サイズ(本機が280x180mmで、A4が297x210mm)。厚さは50mmなので薄いが、重量感は結構ずっしり(バッテリ込みで約1.8kg)。

電源投入 → 測定

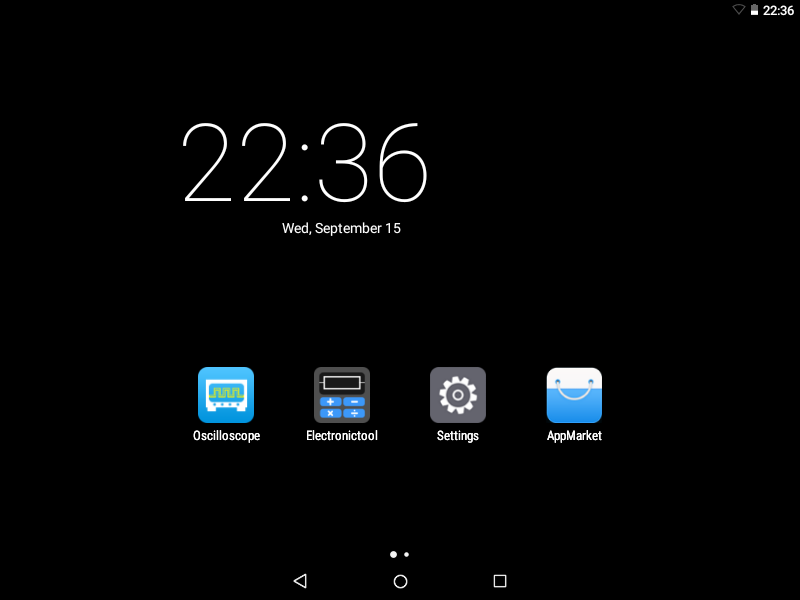

本体右下の電源ボタンを押せば電源が入る。すぐにロゴが表示されるが、そこからしばらく掛かる。本機のOSはAndroid。まずはAndroidが立ち上がって、そこから自動でオシロスコープのアプリケーションが起動するという流れ。電源ボタンを押してからオシロが立ち上がるまでは、ざっと30秒くらいか?

このようなデジタルオシロだと「Auto」ボタンを押せば取りあえず測定してくれる。というわけで、校正用信号(5V、1kHz、矩形波)を各CHのプローブで摘んで「Auto」ボタン(本体右上)を押してみたのがこれ。

なぜか、CH1だけ縦軸のスケールが違う(CH1は5V/div、他は2V/div)が、波形はちゃんと出てくれた(写真はプローブ補正後)。

その他、本体外観からいくつかの測定の様子を、ざざっとビデオにしてみた。こちら。

ボタン・ダイヤルは、基本的にそれぞれ専用(一つ一機能)。モードによってダイヤルの意味が変ることがなく、わかりやすい。昔ながらの専用機の操作感といった雰囲気。

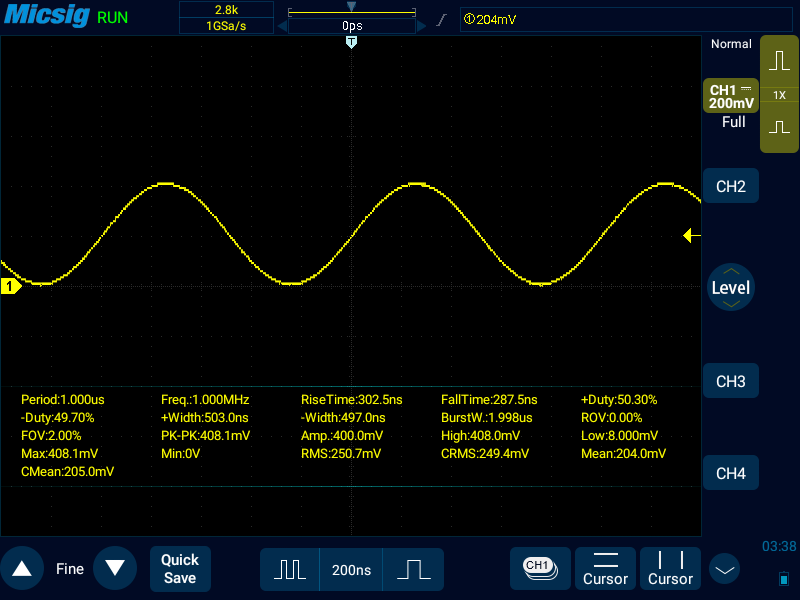

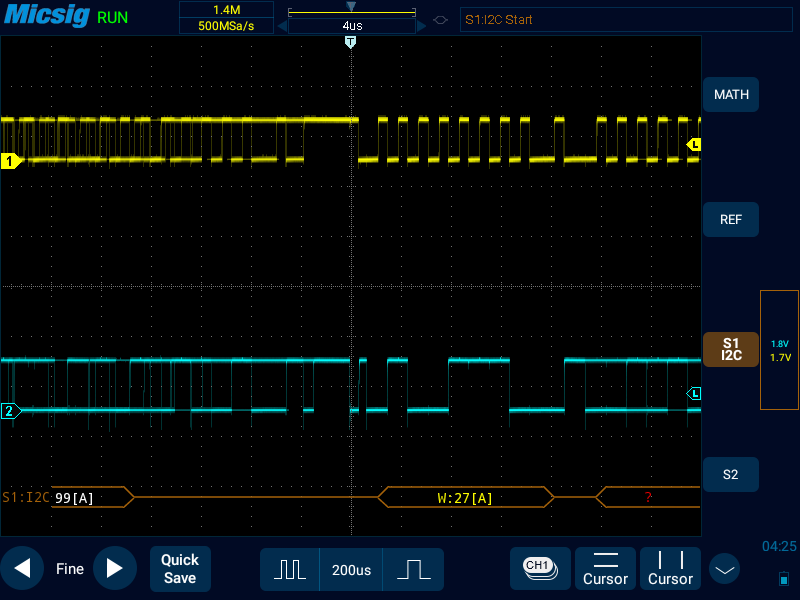

以下、静止画像でもいくつか。

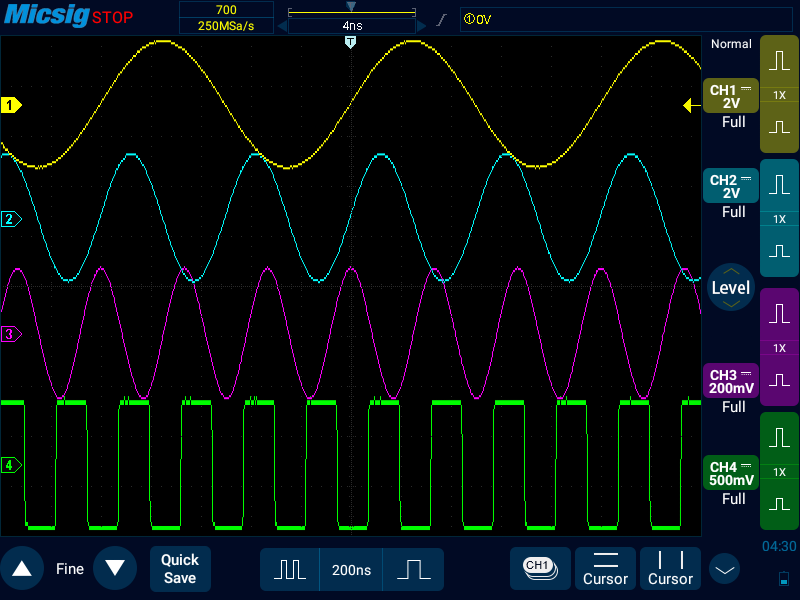

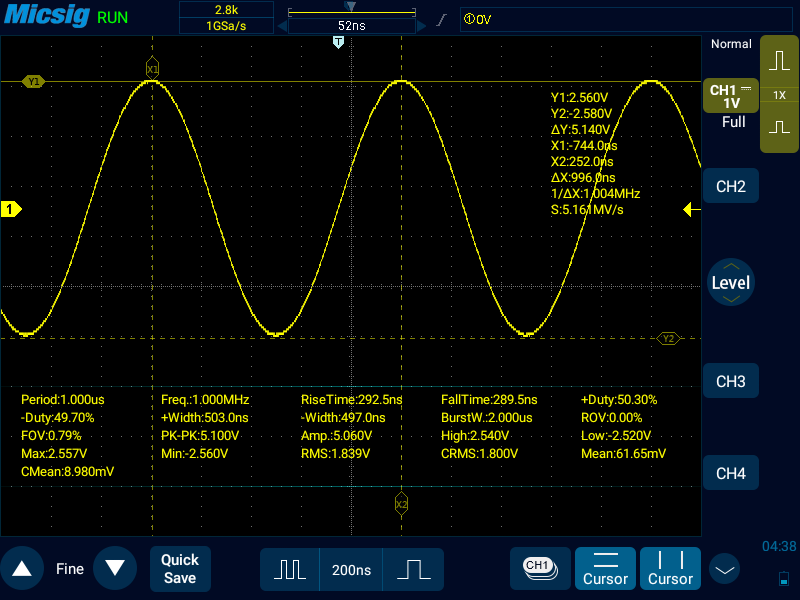

4CH入力(CH1: SG 1MHz、CH2: SG 2MHz、CH3: tinySA 3MHz、CH4: NanoVNA-H4 4MHz、すべて同軸ケーブルで直結)。

グリッドを明るくして、カーソル(垂直、水平)も表示。右上の方にあるのがカーソル情報。さらに、測定値を「全部表示」の状態(下の方に一覧表示)。

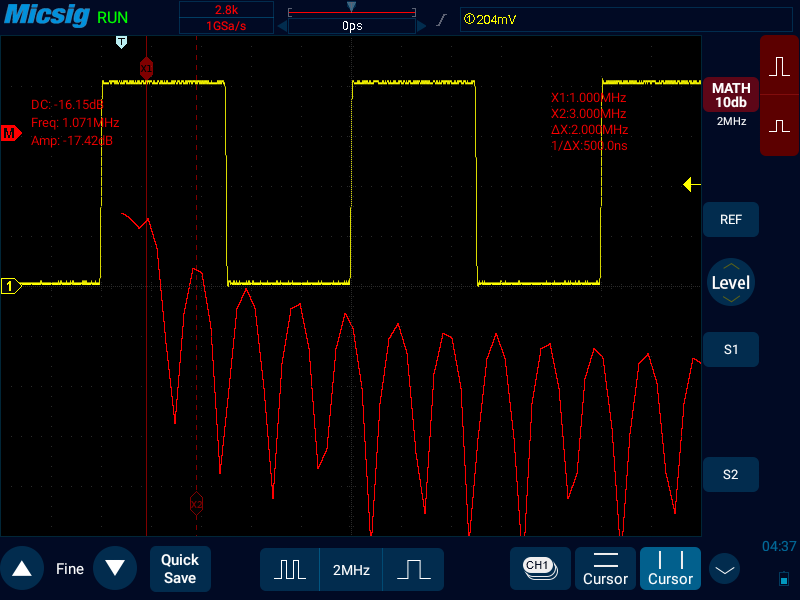

矩形波とFFT表示。

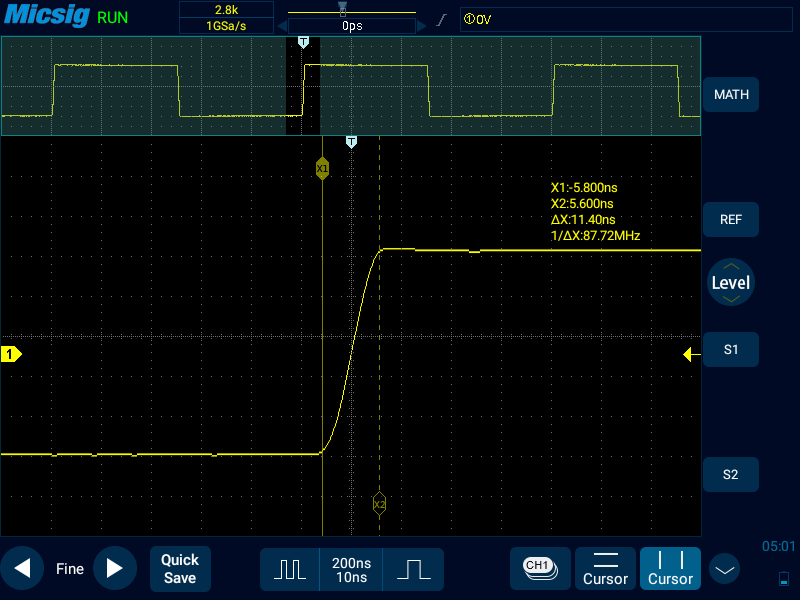

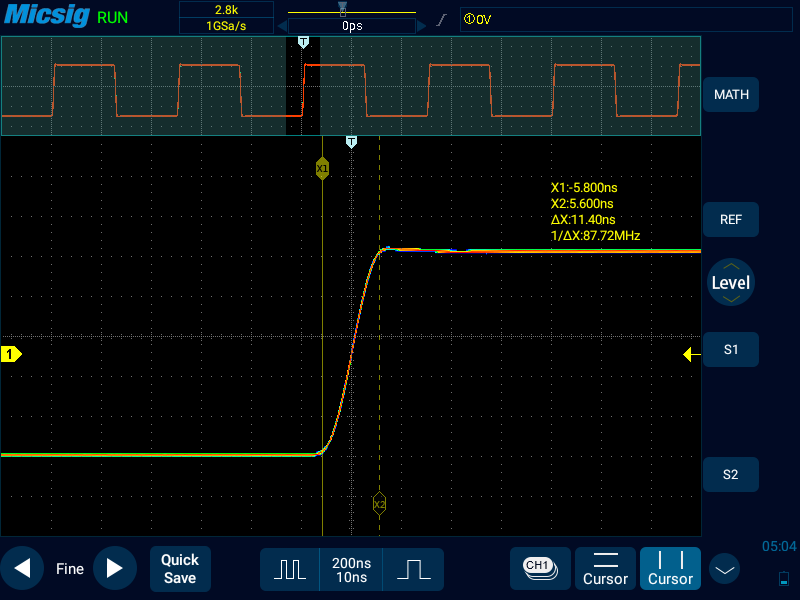

矩形波と部分拡大。

ゆらぎの色温度(?)表示。サンプルがイマイチだけど。

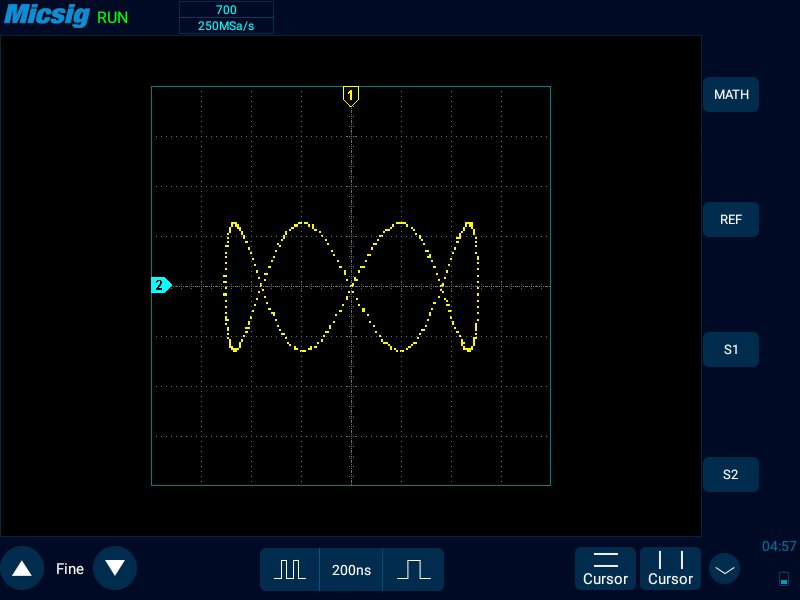

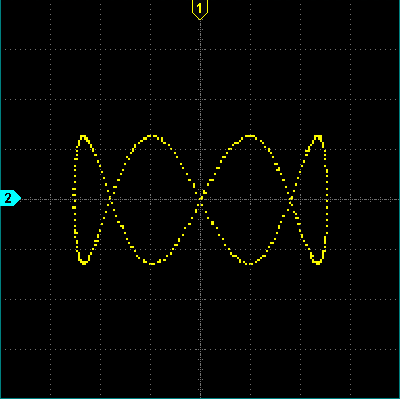

リサージュ(リサジュー)。

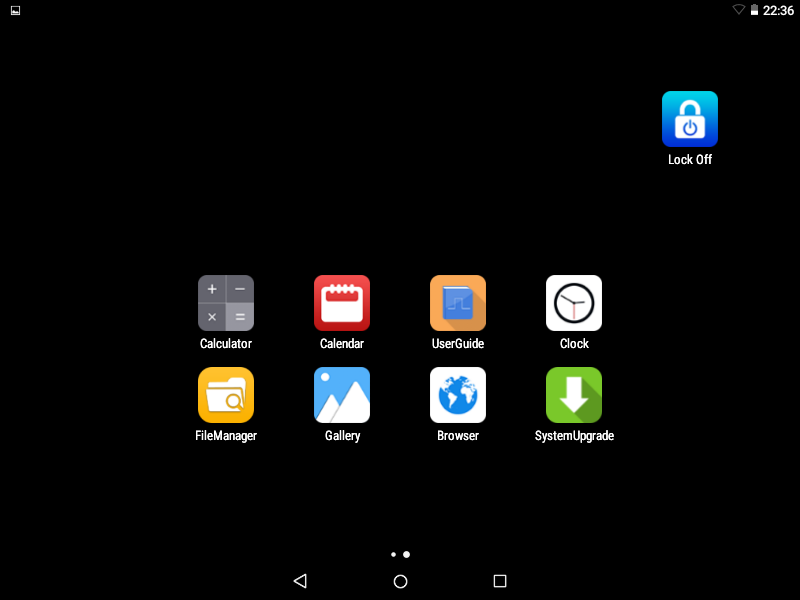

物理ボタンの一番下にあるホームボタン(家アイコン)を押すと、Androidのホーム画面。

Oscilloscopeをタップすると、オシロのアプリが開く(戻る)。

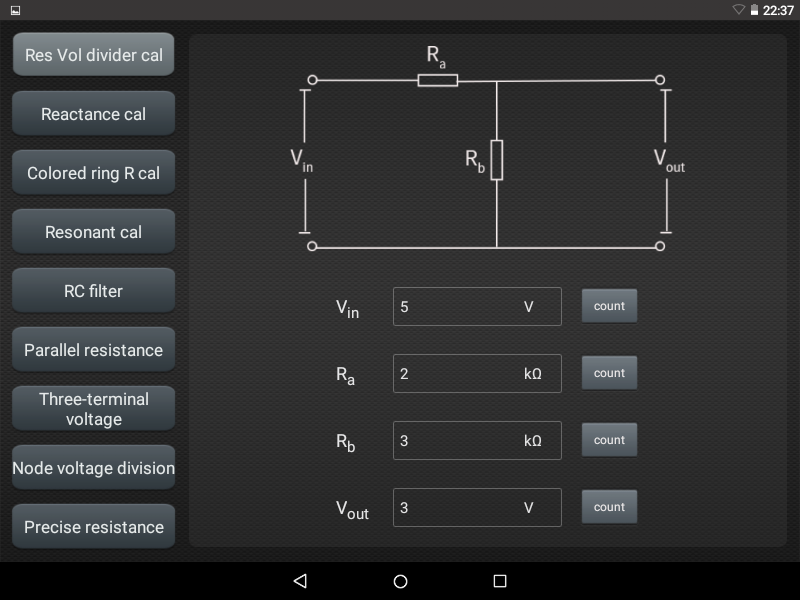

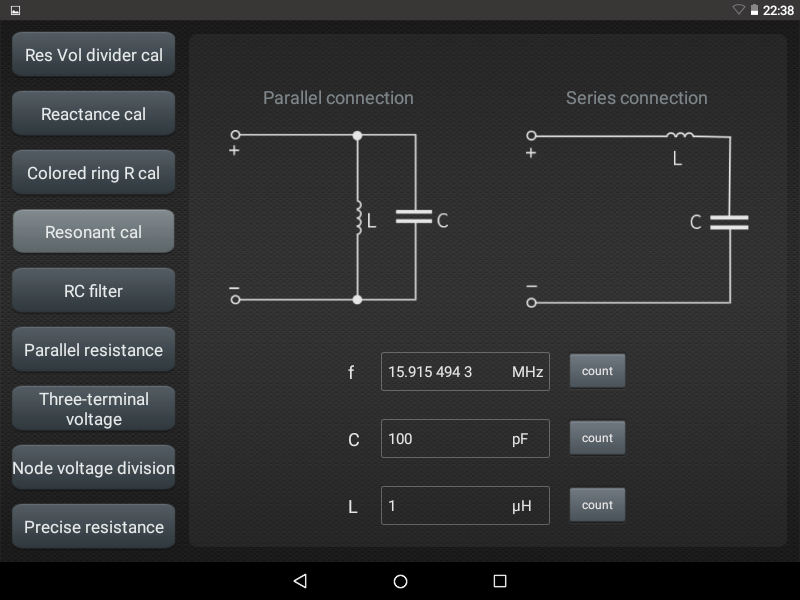

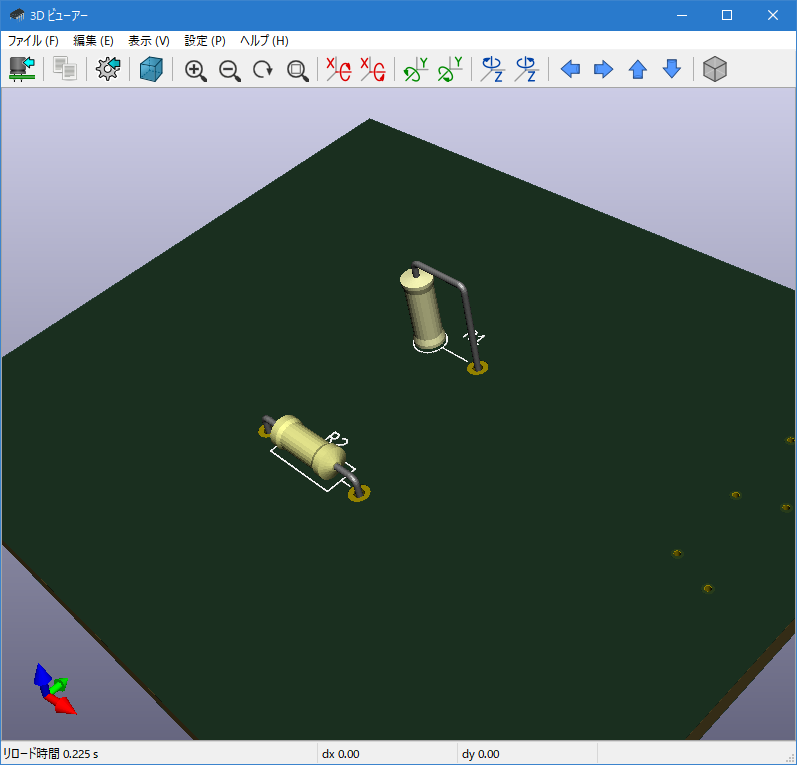

Electronictoolは簡単な回路計算機能。

UserGuideをタップするとマニュアルが開く。が、検索機能がないようなので、イマイチ。

FileManagerやGalleryを開くと、保存した画面が見られる。USBメモリへの転送も可能。ここに掲載した画像はそうやって保存したもの。

電源オフは電源ボタンを押す(Power offとRestartの選択が画面に出てくる)。

まだまだ機能満載だけど、以上がザザザっと見た内容。

まとめ

タッチパネルと物理ボタン・ダイヤルの併用はものすごく便利。手持ちの他のオシロはどちらかだけでもどかしい(使いづらい)と思うことも少なくなかったけど、これは両方使えるので、ものすごく使い勝手がいい。本当に予想以上。使う前はダイヤルが小さくて操作しづらいかなと思っていたのだけど、滑り止めのラバーが付いているので、これも思った以上に使いやすい。

上に書いたことの繰り返しにはなるが、ダイヤルやボタンは機能ごとに専用に割り当てられているので、とてもわかり易い。かつ、タッチパネルでも直感的に操作できる。とても良く考えられたUI。よく分かっている人が設計したんだろうなと思う。

操作系で唯一気持ち悪いのが、水平カーソル。ダイヤルを右に回すとカーソルが下がる(左で上がる)。これだけが直感とは逆の動作。垂直カーソルは右回しで右に動く(さすがにここは変じゃない)。

バッテリの稼働時間がどれくらいかわからないが、ここまで試した範囲では数時間は使えている。

付属の液晶保護シートを貼ったらノングレアで見やすくなった(気泡が入ってしまったのは残念だけど)。

この後、SGからの信号を見て、周波数の上限を確認する予定。

クーポン

Banggoodが割引クーポンを用意してくれた。

- 適用価格: $559.99

- クーポンコード:BG93fe8e

- 有効期限: 2021年10月31日

- 販売ページ

この機種の他にも、持ち運びを重視したタッチパネル専用機などもある。一覧はこちら(ただし、クーポンは上の機種だけ)。

コメント