記事を書くと新しい情報をいただけて話が展開する。ありがたい。

前回の記事を書いた後、こういう情報を頂いた。

透磁率と表皮効果

紹介いただいたページによると、どうやら透磁率は表皮効果に影響するらしい。改めてそのページを直接載せておく。

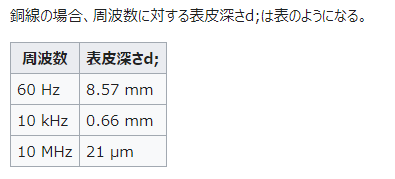

透磁率が大きいと表皮効果が高くなる。つまり、導体の実質面積が小さくなり、(交流に対しての)抵抗値が上がる。そこで、Wikipediaで表皮効果を見てみたところ、驚くべき表が。下が引用したその表。

「表皮深さ」の定義はこうある。

ここで d は表皮深さで、電流が 表面電流の1/e (約 0.37)になる深さ

見ての通り、周波数に対しての影響がものすごく大きい。10MHzで21μmとは(この深さでは表面と比べて電流が37%ほどしか流れない)。それにしても、60Hzでもわずか8.57mmしかないのか。「直流送電の方が効率がいい」と言われるのはこういうことなのね。

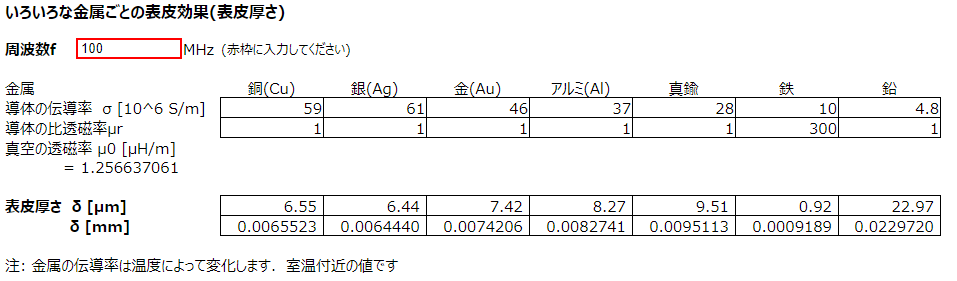

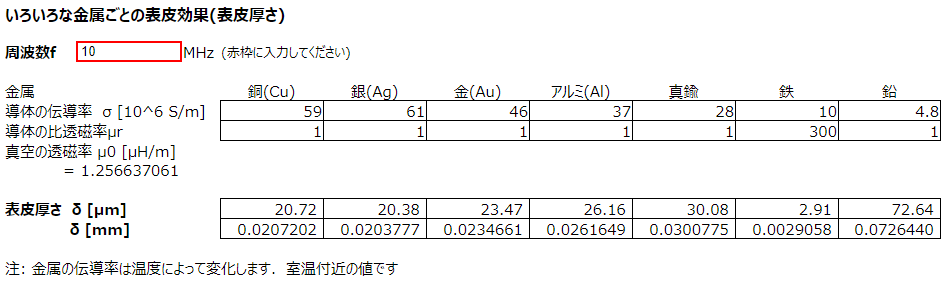

もう少し調べてみたところ、CQ出版のトラ技のサイトと思われるところに「いろいろな金属ごとの表皮効果(表皮厚さ)」の計算ツールがあった。

デフォルトで100MHzでの値が計算される。

試しに10MHzで計算した結果がこれ。

ざっくり、鉄は銅に比べて表皮効果が一桁大きい(表皮厚さが一桁小さい)。それだけ高周波に対する抵抗が大きいわけで、これがMMANAで計算したゲインの違いに表れているのだろう。

MMANAで確認

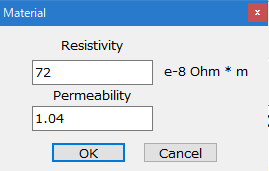

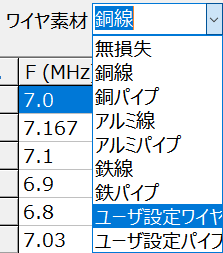

MMANAの「ユーザ定義ワイヤ」にいくつかの素材の抵抗率と透磁率を入れてシミュレートしてみる。

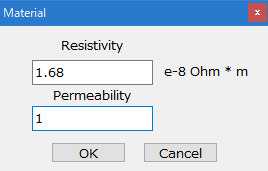

MMANAの「ユーザ定義ワイヤ」の入力項目について気になった。

まず、抵抗率。Resistivityには「e-8」とあるので、おそらくは10-8のことだと思う。Wikipediaの電気抵抗率の比較によれは銅の抵抗率は1.68 ×10−8とのことなので、入力フォームと桁が合う。

一方、Permeablityの方は「透磁率」でいいんだろうか?もしかしたら、「比透磁率」か?こちらの記事、

に書いたように、ステンレスではJX金属のサイトのSUS304の透磁率の値「1.04」を使った。しかし、Wikipediaの透磁率のページによれば、オーステナイト系ステンレス鋼(SUS304はオーステナイト系)の透磁率は1.260×10−6 ~ 8.8×10−6とある。比透磁率は1.003~7。もし、透磁率だとしたら、ものすごく小さな数値をMMANAの入力フォームに入れなきゃいけない。抵抗率と同じように考えればそれなりの乗数が記載されているのが自然だと思う。それがないということは、比透磁率を入力するんじゃないだろうか?となると、JX金属のサイトの表は透磁率じゃなくて、比透磁率ってことになるんだけど。

ま、ともかく、計算してみる。計算内容はこちらの記事と同じで、7MHz、DP、自由空間、ワイヤの太さは直径1mmで比べてみることとする。

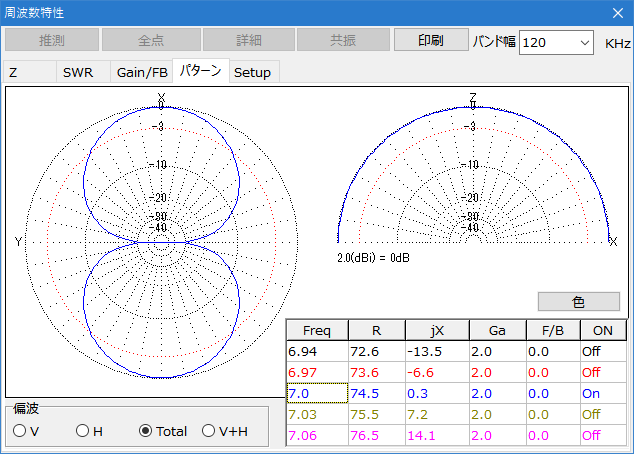

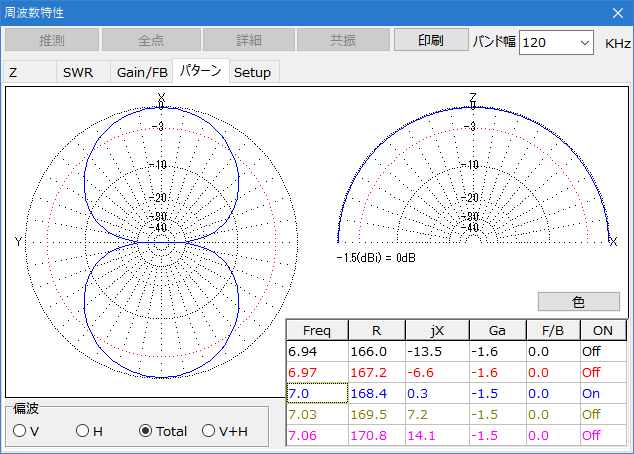

銅線(MMANAのもの)

これは前回のものの再掲。

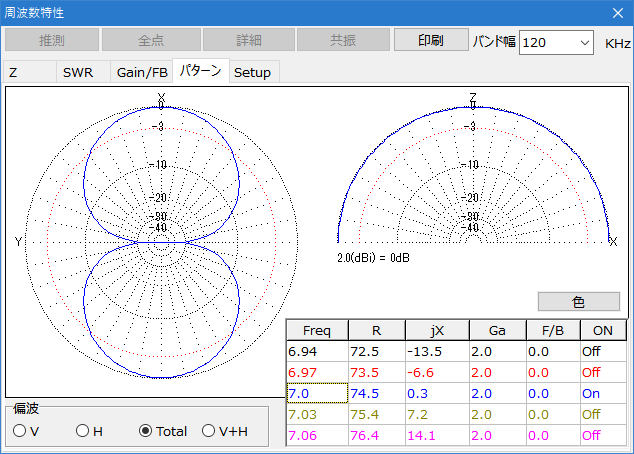

銅線(ユーザ定義)

Wikipediaから引っ張ってきた抵抗率と比透磁率を使う。以下、ユーザ定義のものは同様。

アルミ線(MMANAのもの)

これも再掲。

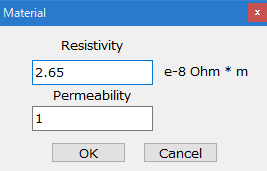

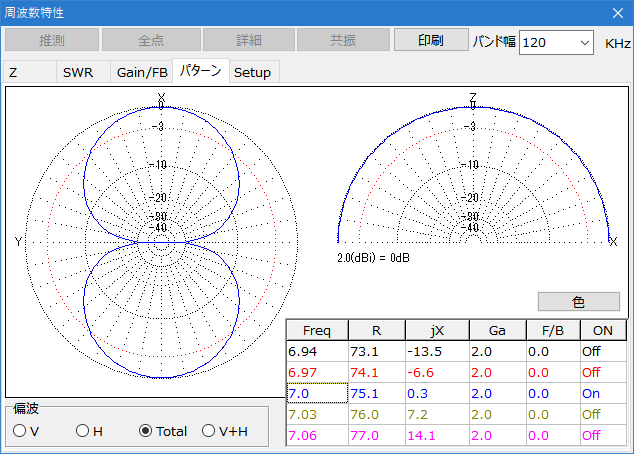

アルミ線(ユーザ定義)

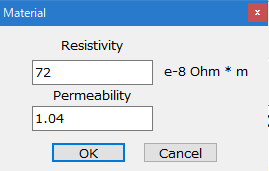

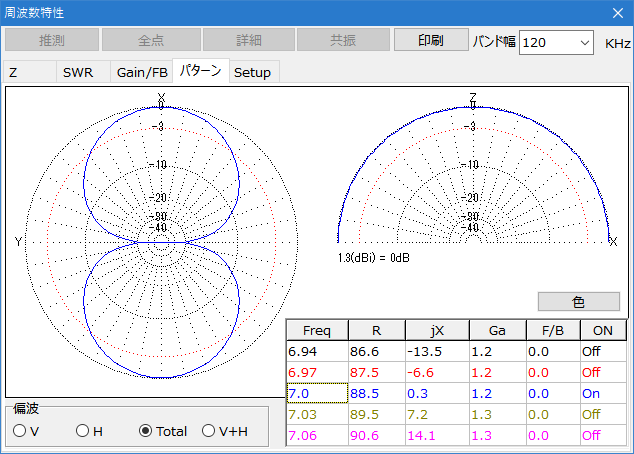

ステンレスワイヤ(ユーザ定義)

これも再掲。

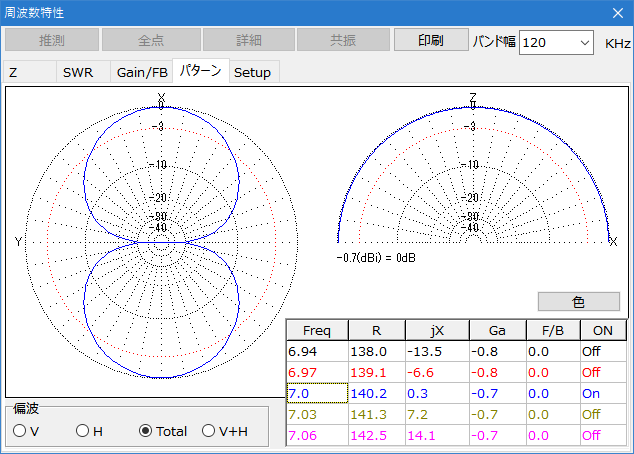

鉄線(MMANAのもの)

これも再掲。

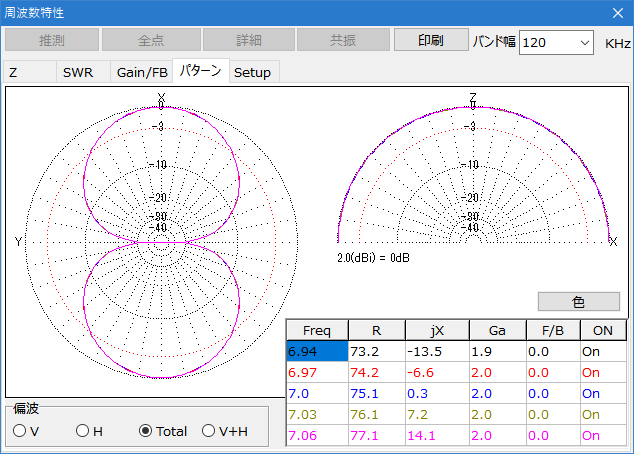

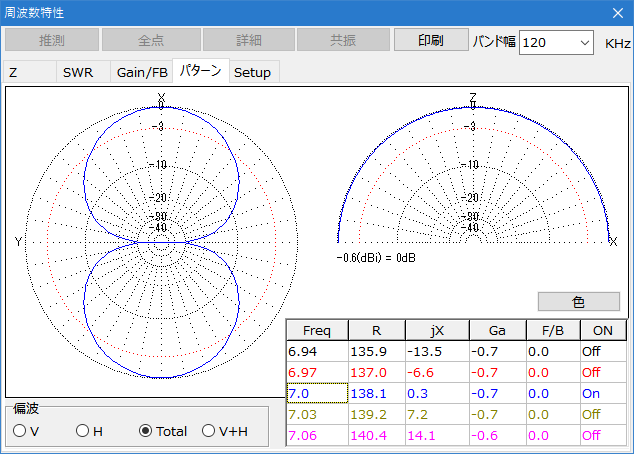

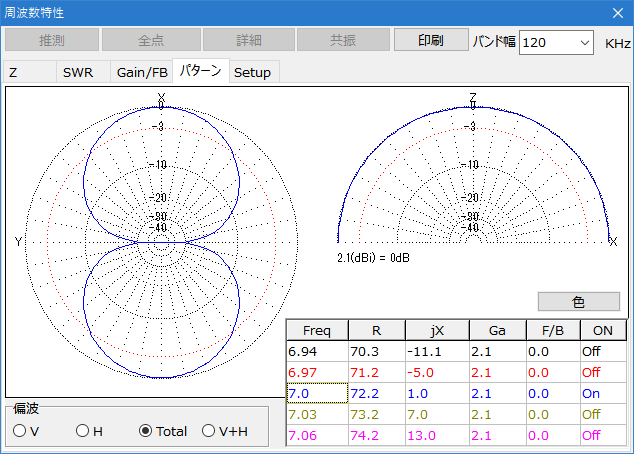

鉄線(ユーザ定義)

比透磁率は炭素鋼の値を入れた。

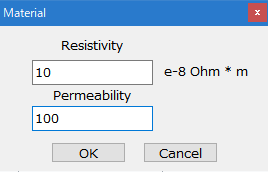

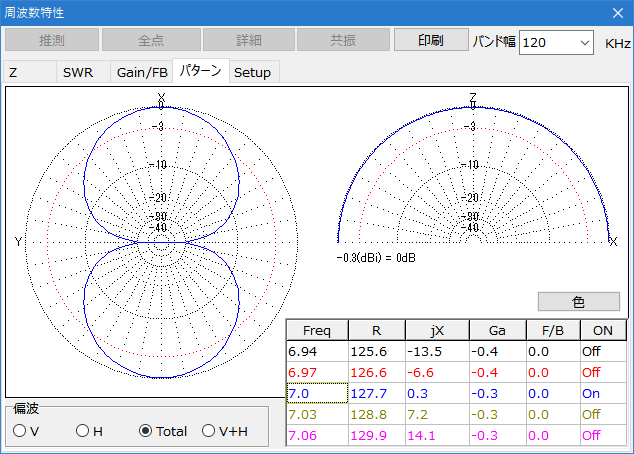

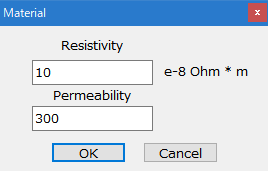

試しに、上で紹介したトラ技の計算サイトにある値(300)を使うとこうなる。

これらの結果からすると、MMANAに鉄線として定義されているものは比透磁率が100~300の間のどこかということか?試しに、150で計算したらこうなった。

まとめ

| 素材 | 抵抗率(10^-8) | 比透磁率 | アンテナゲイン |

|---|---|---|---|

| 銅線(MMANAのもの) | 2.0 | ||

| 銅線(ユーザ定義) | 1.68 | 1.00 | 2.0 |

| アルミ線(MMANAのもの) | 2.0 | ||

| アルミ線(ユーザ定義) | 2.65 | 1.00 | 2.0 |

| ステンレスワイヤ(ユーザ定義) | 72.00 | 1.04 | 1.2 |

| 鉄線(MMANAのもの) | -0.7 | ||

| 鉄線(ユーザ定義) | 10.0 | 100.00 | -0.3 |

| 鉄線(ユーザ定義) | 10.0 | 300.00 | -1.5 |

| 鉄線(ユーザ定義) | 10.0 | 150.00 | -0.7 |

MMANAのPermeablityは、おそらく、(透磁率ではなく)比透磁率。

アンテナの効率としては、抵抗率もさることながら、透磁率がものすごく効く(表皮効果に影響する)。

ステンレスはやはり銅やアルミに比べて良くないが、それにも増して鉄はものすごく悪い。

モービルホイップを銅に変えた実験を行ったという情報も頂いた。

モービルホイップって長さが短いからステンレスでも大して影響はないだろうと思っていたのだけど、上の実験では7MHz、10Wで南米とQSOできたそうだ(CWとのこと)。

コメント

アンテナが好きで色々と工夫するのが好きなオヤジです

この記事を読み、第一電波のモービルホイップの記事も呼んで

コレはやってみたいと銅パイプを購入しましたが前途多難

とりあえず給電点付近の下部エレメントを銅パイプで包みました

効果はこれからですが理屈的にも納得しての工作ですので

赤銅色のエレメントを見てニヤリとしています。

ありがとうございます。こうやって、実験の輪が広がるのが面白いです。

結果も書き込んでもらえると嬉しいです。

中心周波数が7000kHzになる條件で比較したようですが、鉄とステンレスは短かくする必要ありませんでしたか?

透磁率の問題で、表皮効果と同時に、エレメントの単位長あたりのインダクタンスが大きくなります。それで、長さを変えれば、リアクタンスは消せますが、給電点インピーダンスは動きます。

もう一つ、輻射効率ですが、今回のシミュレーションは、フルサイズダイポールで、輻射インピーダンスが十分高いため、導電率と表皮効果でオーム損が増えても、輻射インピーダンス比でたいしたことはありませんが、短縮アンテナのように、輻射インピーダンスが大幅に低くなると、その影響は大きくなります。また、磁界ループのように極端に輻射インピーダンスが低いアンテナでは、特にループを小さく作った場合、銅かアルミ以外では輻射効率がかなり低くなると思います。

単に素材の設定を変えただけです。素材の設定を変えたあとで長さ等の再調整は行っていません。それが必要である(影響する)という発想はありませんでしたので。

また、インピーダンスとも関連してくるのですね。勉強になります。ありがとうございます。