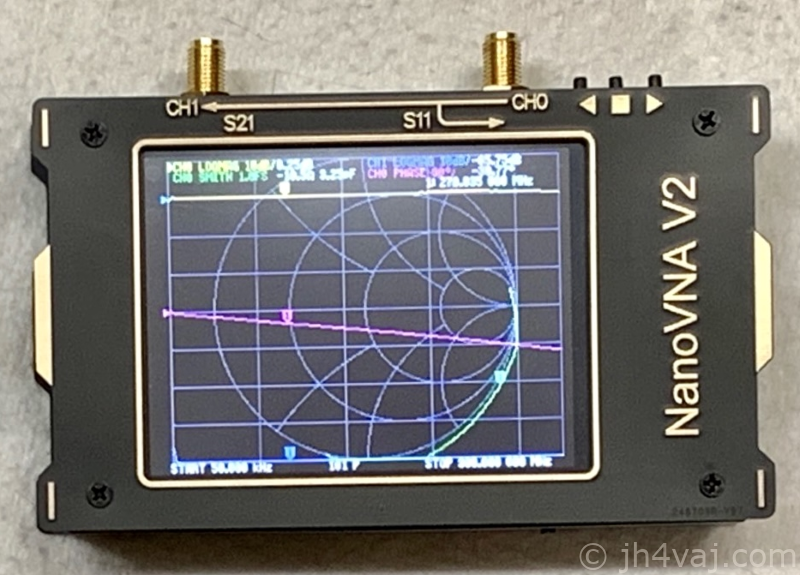

3GHzのVNA「S-A-A-2」をレビュー用としてBanggoodさんから提供を受けた。

S-A-A-2とは?

まず、名前。「NanoVNA V2」と呼ばれることも多いし、実際、この製品のパネルにもそう記載されている。こう言う名称だとNanoVNAのバージョン2のように思えるけど、そう言うわけではない。NanoVNAに刺激を受けて開発が始まったものではあるが、NanoVNAをベースにしているわけではない(ハードウェアはまったく別物)。NanoVNAの元の開発者さん(@edy555氏)からコミュニティに「プロジェクト名を変えてくれ」との書き込みもある。

それで「S-A-A-2」という名称が使われているのだろうけど、あまり浸透しているようでもない。言いにくいし、何のことだかよくわからないし。調べてみたけどなかなか情報が見つからない。ようやくこれに関して一つ情報を見つけ、そのサイトによれば、「Simple Antenna Analyzer 2」の略だとか。

情報を探している過程で公式サイトも見つけた。

このサイトでも、NanoVNA V2とS-A-A-2の表記がごっちゃになっている(NanoVNA V2の方が多い印象)。

また、ユーザグループ(コミュニティ)もある。こちら。

仕様

上記の公式サイトによれば、現時点で三つのバージョンがあるようだ。主だった違いを拾っておく。

| V2_2 | V2 Plus | V2 Plus4 | |

|---|---|---|---|

| 周波数範囲 | 50kHz – 3GHz | 50kHz – 3GHz | 50kHz – 4.4GHz |

| ダイナミックレンジ | 70dB (< 1.5GHz) 60dB (< 3GHz) | 70dB (< 1.5GHz) 60dB (< 3GHz) | 90dB (< 1.5GHz, 20x ave.) 80dB (< 3GHz, 5x ave.) 80dB (< 3GHz, no ave.) |

| S11ノイズフロア | -50dB (< 1.5GHz) -40dB (< 3GHz) | -50dB (< 1.5GHz) -40dB (< 3GHz) | -50dB (< 1.5GHz) -40dB (< 3GHz) |

| スイープレート | 100 points/s (≧ 140MHz) 80 points/s (< 140MHz) | 200 points/s (≧ 140MHz) 100 points/s (< 140MHz) | 400 points/s (≧ 140MHz) 200 points/s (< 140MHz) |

| ディスプレイサイズ | 2.8インチ | 2.8インチ | 4インチ |

| バッテリ | なし | なし | 3200mAh |

V2_2とV2 Plusの主な違いはスイープレート。V2 Plus4は4.4GHzまで帯域が広がり、ディスプレイが4インチで、バッテリを内蔵している。

と、これは公式の製品で、オープンソースで開発されているため様々な亜種が出ている。「互換性がテストされた非公式ハードウェア(クローン)」として、公式サイトにいくつか掲載さている。

今回入手たのはこの表に「black and gold」として掲載されているもの。ディスプレイのサイズが3.2インチで、バッテリを内蔵している。基本的には、おそらく、V2_2相当。

開封と開腹

- 本体

- キャリブレーションキット(オープン、ショート、ロード、SMAJ – SMAJ変換)

- SMAP付き同軸ケーブル(セミリジッド)

- スタイラス(タッチペン)

- USBケーブル(microB)

- コマンドチャート(マニュアル)

NanoVNAとは異なり、コネクタは長辺側。また、操作スイッチもレバースイッチではなく、通常のタクトスイッチが三つ。USBコネクタと電源スイッチは反対側。

ケースはプリント基板かと思ったけど、上面と底面はプラスチップ版のよう。側面は金属(鉄)。

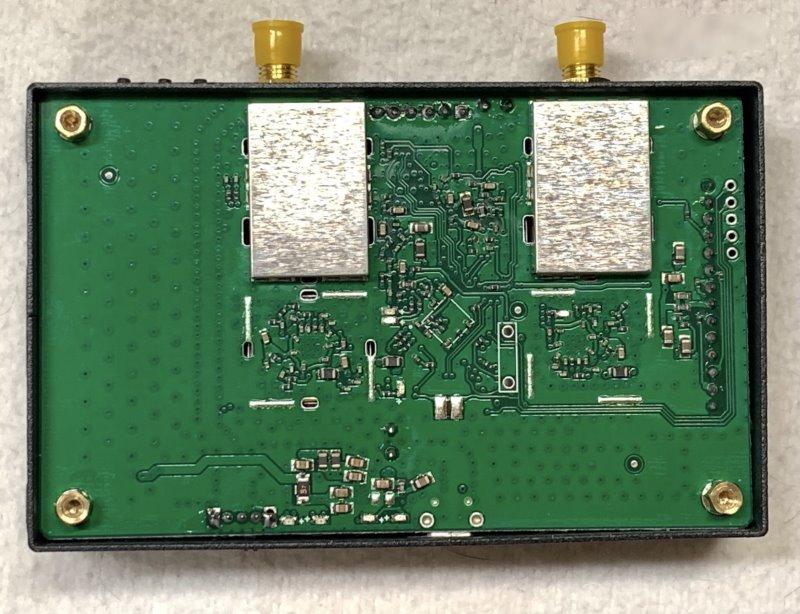

基板は二枚。

とぐろを巻いているUSBケーブルは撮影用の台として使っただけ。

バッテリは基板の間に収まっている。しかし、これが厄介…。

上下の基板がワイヤで直接ハンダ付けされいるのでバッテリ交換は大変そう。下は横一列なのに上は二本ずつ斜め。なんでこんなことにしたんだろ?

これ以外にも上下の接続はあり、そちらはピンヘッダとソケットで普通に接続されている。

上下の基板も外してみたかったけど、あの状態なので諦める。

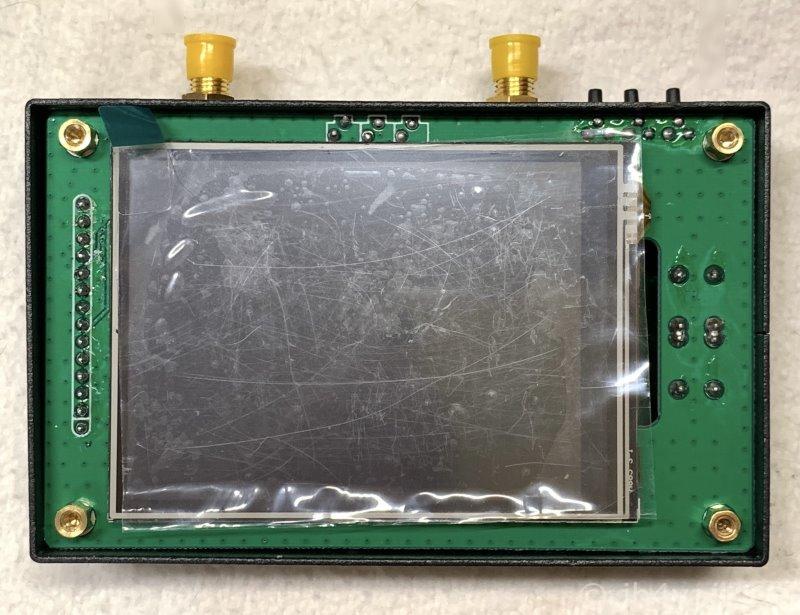

バラしたついでに、液晶保護シートを貼っておく。

ちなみに、NanoVNA、NanoVNA-H4とのサイズ比較。

液晶パネルはNanoVNA-H4が一番大きいのだけど、本体としてはS-A-A-2が一番でかい(長辺はやや短いが)。そして、ずっしり重い。サイドパネルが鉄なのも重量に利いてそう。もちろん、厚さもS-A-A-2が一番厚い。

感覚としては、サイズも重量もハンディトランシーバ並み(厚さも含めて)。

ちっとも「Nano」じゃない。

測定編

では、実際に使ってみる。

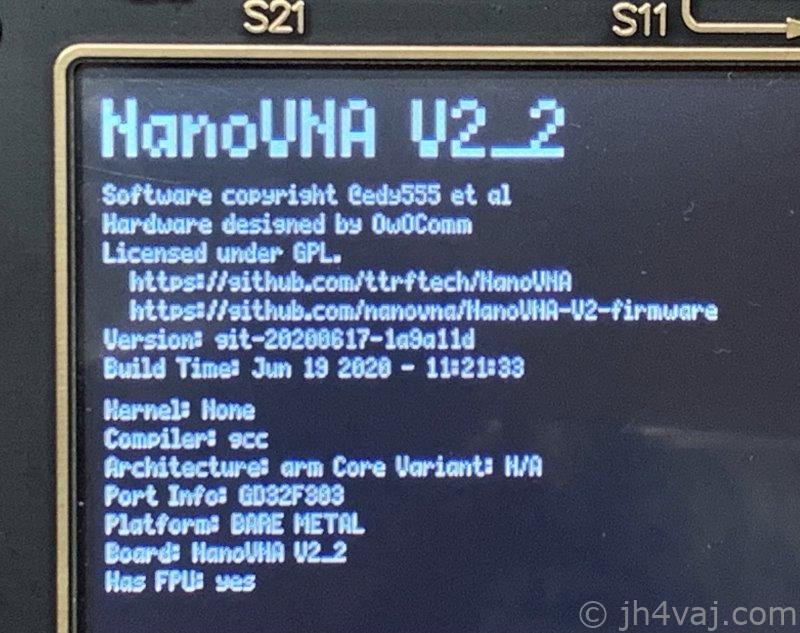

バージョン確認。

git-20200617-1a9a11dというバージョンのファームウェアが入っていた。

ハードウェアはイチから設計されたものとはいえ、ソフトウェアはNanoVNAをベースにしているようで、「Software copyright @edy555 et al」とある。というわけで、基本的な操作方法はNanoVNAと同じ。こちらを参照。

測定範囲

仕様上の上限は3GHzだけど、もっと上まで設定できた。上限は4.4GHz。しかし、上の方は特性が暴れて使い物にならない。

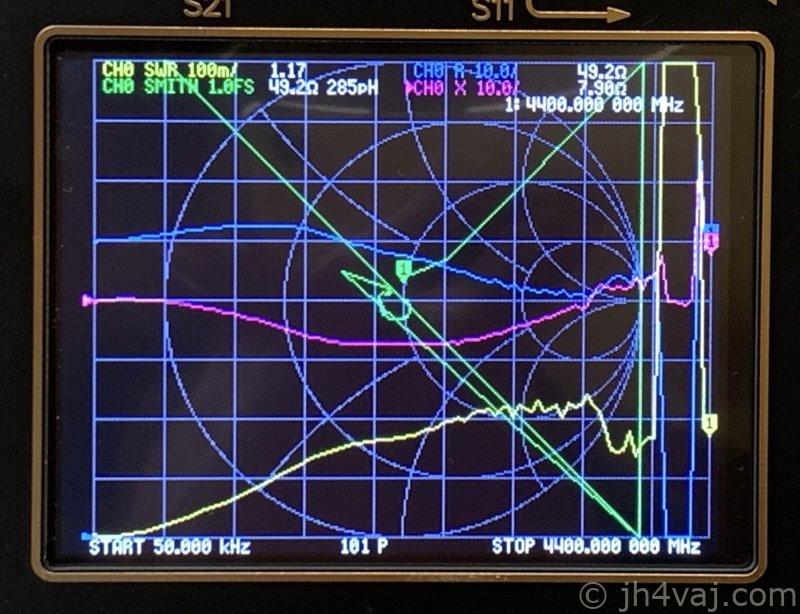

こちら、4.4GHzまででキャリブレーションした結果(そのままダミーロードを測定)。

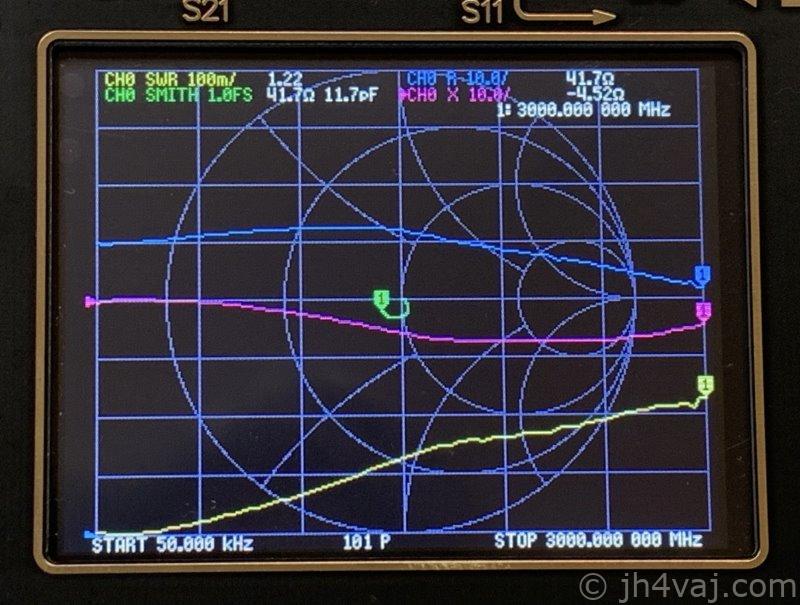

仕様の上限の3GHzで切るとこんな感じ。

余談ながら、キャリブレーションはNanoVNAよりも少し時間がかかる。NanoVNAだとOPENなどをタップすると一瞬で終るけど、この装置の場合は1秒以上かかる(その間、メニューがグレーアウトする)。また、アイソレーションの項目はなかった(手順が一つ少ない)。

タッチパネルはNanoVNA / NanoVNA-H4よりも反応が良く、スムーズな印象。

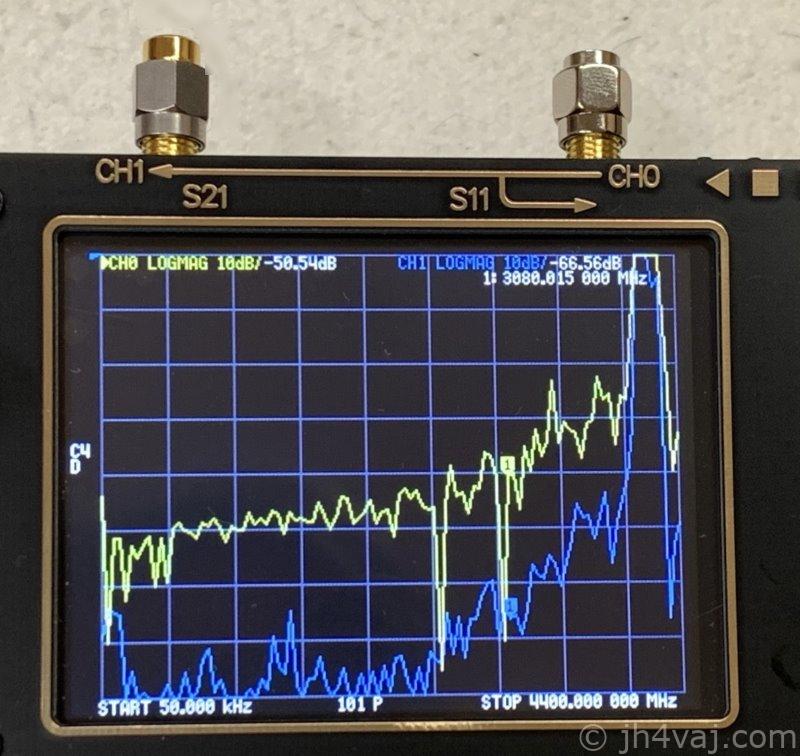

ノイズフロア

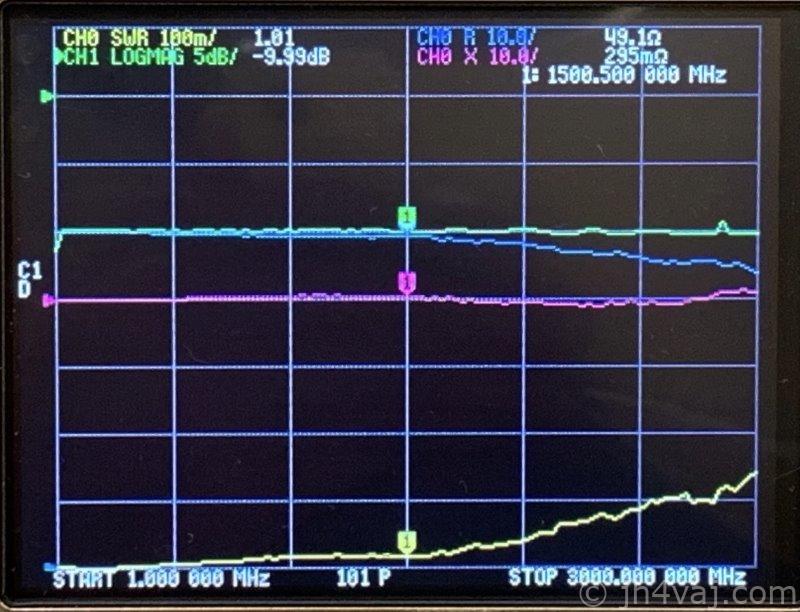

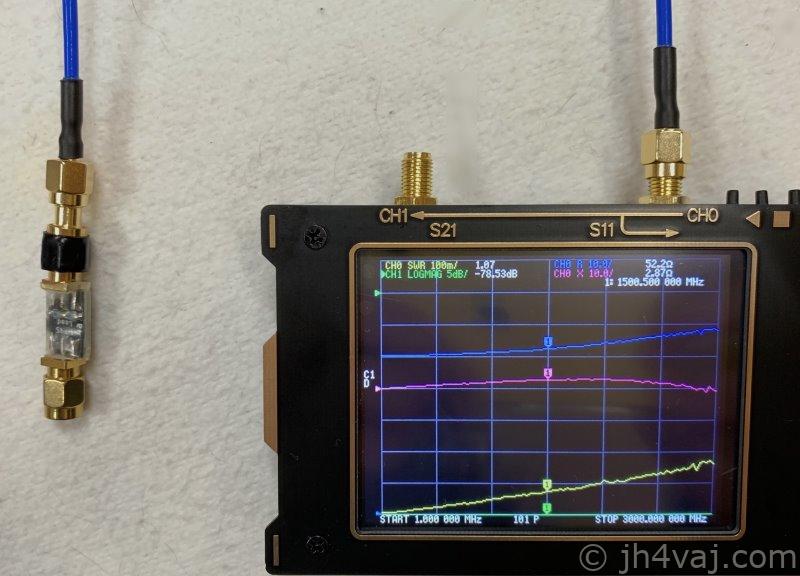

付属のキャリブレーションキットでキャリブレーションを行った後、両方のコネクタに50Ω負荷を接続(一方はNanoVNA-H4に属していたもの(CH1側))。

こちらも確認のため周波数の上限は4.4GHzとしてみたが、上の方は特性がぐちゃぐちゃ。公称通り、3GHzまでと思った方が良さそう。マーカの位置が3GHz(右半分の真ん中辺り)。

グラフは、黄色がCH0(S11)。一番上のラインが-10dBで、10dB/div。スペックでは-50dB (< 1.5GHz)、-40dB (< 3GHz)なので、しっかりクリアできている。

青色はCH1。こちらは一番上が0dBで、10dB/div。

アンテナ測定

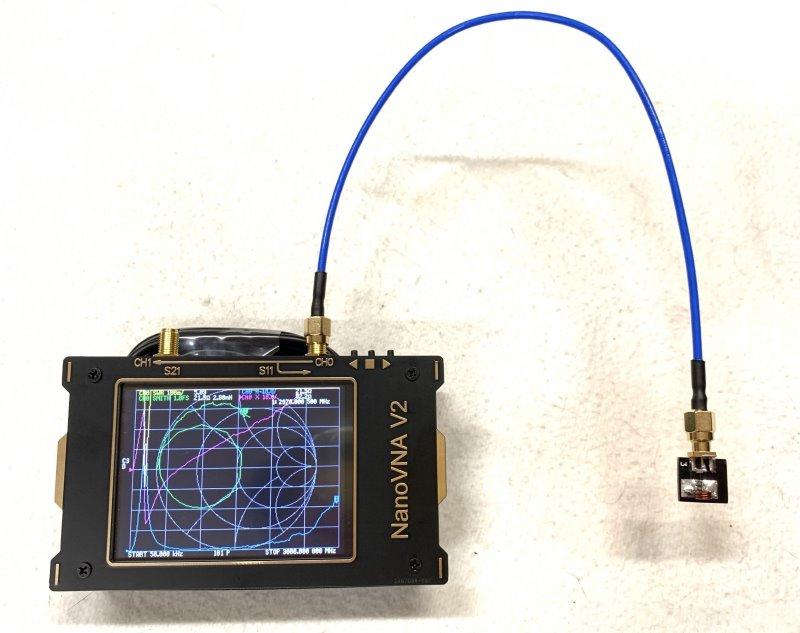

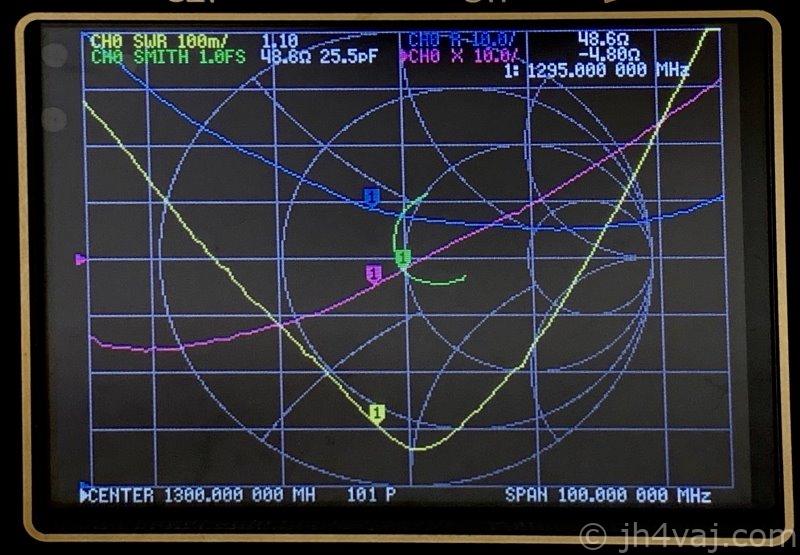

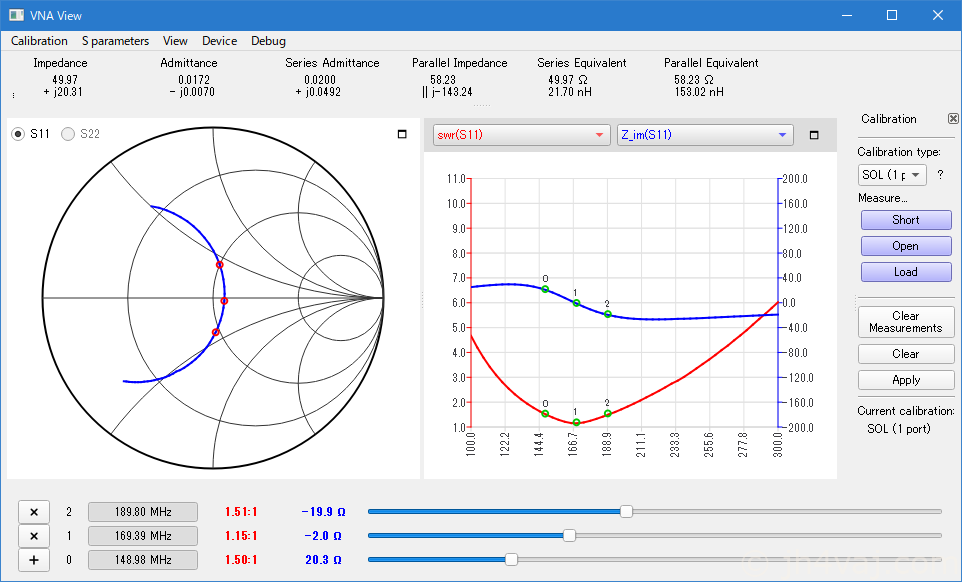

本物のアンテナだと周りの影響を受けるので、安定した状態が見られるようLCR共振回路を測定。

もちろん、キャリブレーションはケーブルの先端で行った。

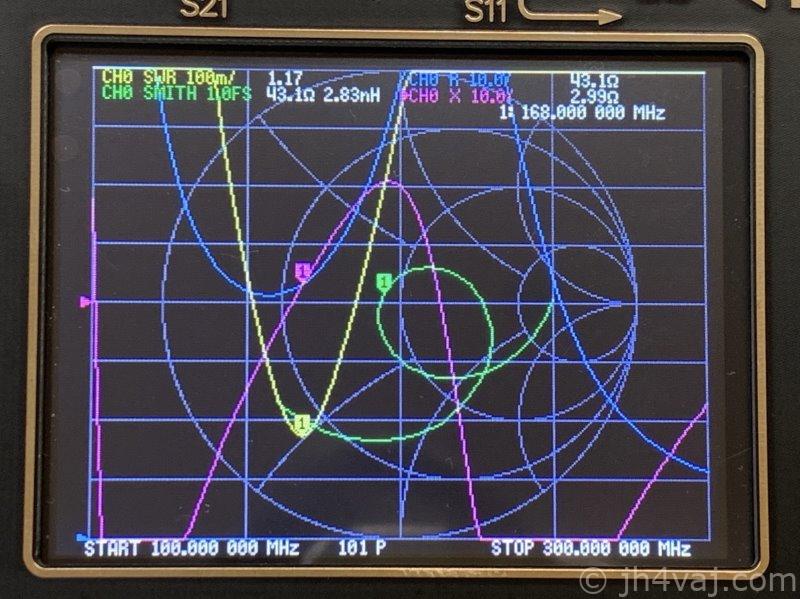

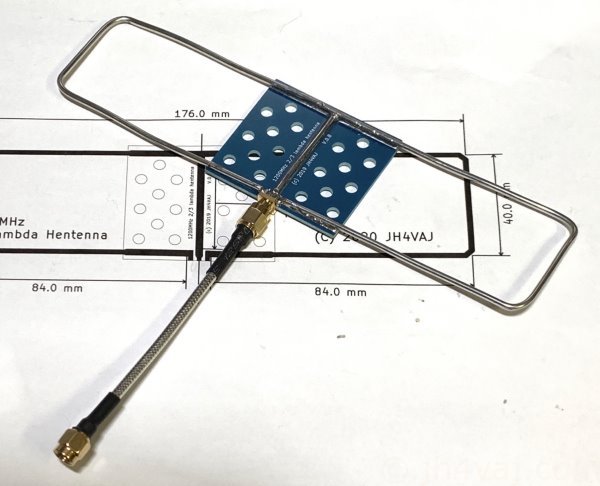

1200MHz 2/3λヘンテナ

自作アンテナ。

下に電源スイッチがあるが、飛び出しが小さいので立てられる。しかし、こういう風に使うならゴム足を付けた方がいいかもしれない。

手を動かしたりすると影響を受けてフラフラするが、まぁ、こんな感じ。

NanoVNAだと1GHzを超えるとかなり厳しいが、S-A-A-2だとしっかり測定できる。

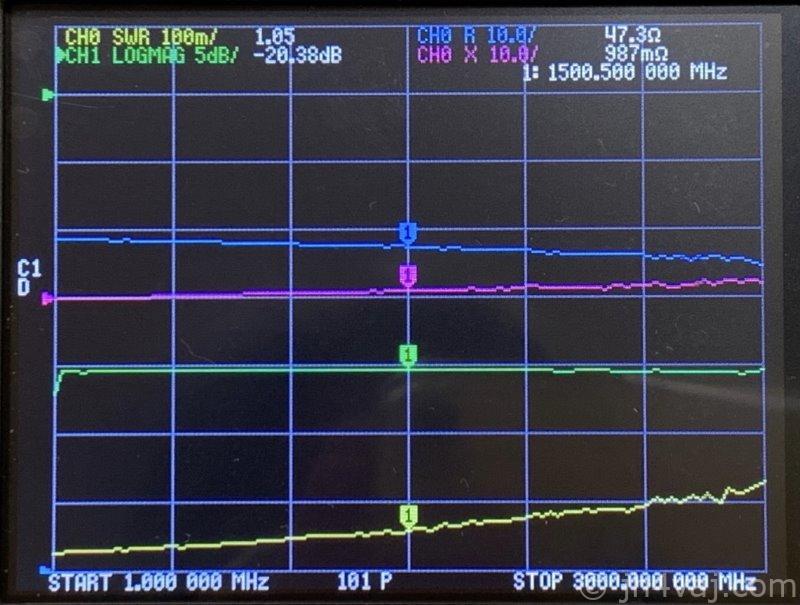

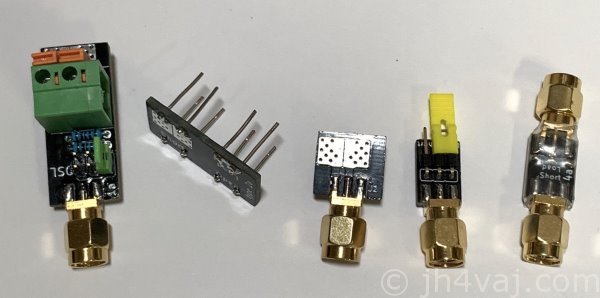

アッテネータ

先日入手したアッテネータの三本セット。

製品仕様では上限6GHzのものだけど、NanoVNA-H4では900MHzよりも上は暴れているように見えていた。しかし、S-A-A-2だときれいなことがわかる。緑色のグラフが減衰量(5dB/div)。

10dB

20dB

30dB

おまけ: 自作簡易キャリブレーションキット

NanoVNA用の簡易キャリブレーションキットとして頒布しているもの(タイプB)。

S-A-A-2付属のキャリブレーションキットを使って同軸ケーブルの先端でキャリブレーションを行った後に、測定。1.5GHzでVSWRが1.1未満、3GHzで1.2未満と、予想以上に良い特性。

まとめ

まとめの前に、ちょっと注意。NanoVNAでは電源投入時はメモリの「0」にセーブした状態(キャリブレーションや各グラフの設定など)で起動するが、S-A-A-2では常に「工場出荷状態」で起動する。

以下、まとめ。

- 操作方法はNanoVNAとほぼ同じ。NanoVNAを使ったことがあれば迷わない。

- 3GHzまでは素直な特性に見える(が、比較対象を持っていないので正確さはわからない)。

- 画面は3.2インチなので、通常のNanoVNAより見やすい。

- NanoVNAと比較すると、でかくて分厚くて重い(ハンディトランシーバ並み)。

- 電池を見ることができなかったので容量はわからないけど、それなりの大きさに見え、実際、NanoVNAよりも長時間動作できている印象。

- タッチパネルの反応が良い。

コメント

2.4GHzまで使えるという事なので注文しようとしたら

『ただ今完売です。』

と言われてしまった。

当分入荷は無い感じ?

すみません。コメントを見落としていました。

もうご存知だろうとは思いますが、現在入荷しています。

https://www.jh4vaj.com/archives/27298