DANIU ADS1013DというハンドヘルドのオシロスコープをBanggoodからレビュー用に提供を受けたので、実際に操作しながら使い方と測定結果をまとめる。

商品ページはこちら。

アップグレード版も出た。基本的性能は変わらず。違いは、強化ガラスの採用と、外観の変更でプローブのコネクタの飛び出しがなくなったこと。

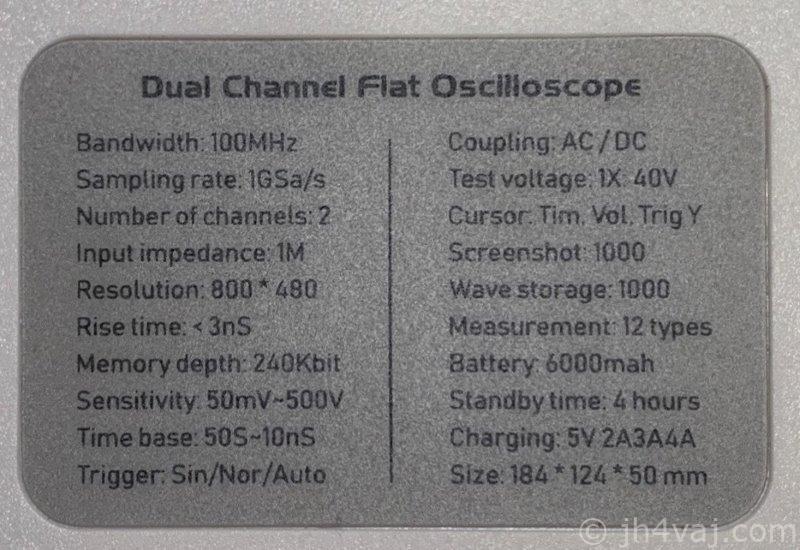

スペック

主な仕様をさっと拾っておく。

- アナログ帯域幅: 100MHz

- チャンネル数: 2

- サンプリングレート: 1GSa/s

- 垂直感度: 50 mV/div ~ 500 V/div

- 水平タイムベース範囲: 50S/div ~ 10nS/div

- 最大テスト電圧: 40 V(1Xプローブ)、400 V(10Xプローブ)

- ストレージ深度: 240Kbit

- 入力抵抗: 1M

- ADC精度: 8ビット

- 結合モード: AC / DC

- トリガーモード: シングル、ノーマル、オート

- トリガーエッジ: 立ち上がりエッジ/立ち下がりエッジ

- ディスプレイ: 7インチ、800×480、カラー、静電容量式タッチスクリーン

- スクリーンショット: 1000

- 波形保存: 1000

- 拡張ポート: USB接続(画像のエクスポート)

- 電源: 6000 mAhリチウム電池

- サイズ: 184×124×50mm

- 総重量: 650g

開封の儀

箱が傷んでしまっているが、海外通販だとしょうがない。

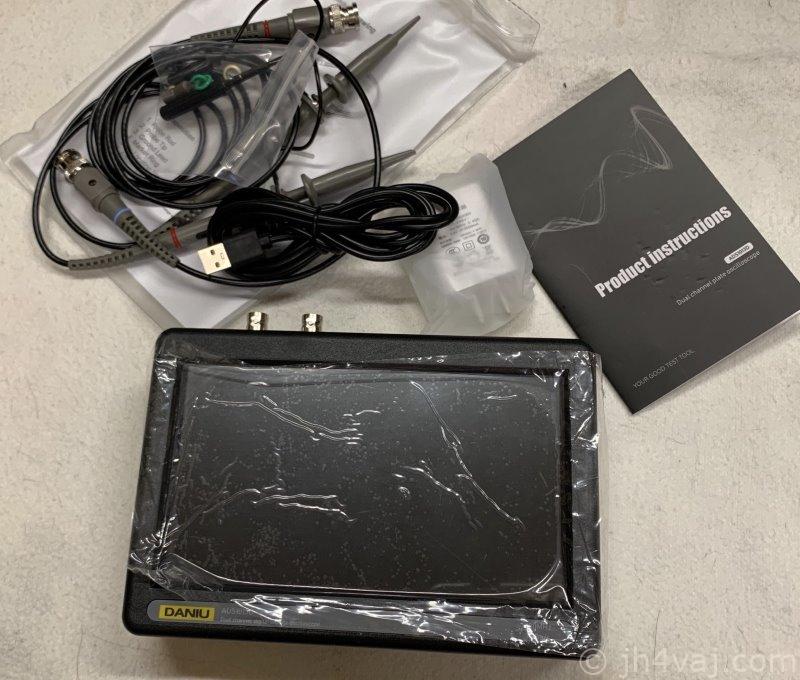

内容物。

本体、プローブ(100MHz用、1×/10×切換あり、2本)、ACアダプタ、USBケーブル、マニュアル。

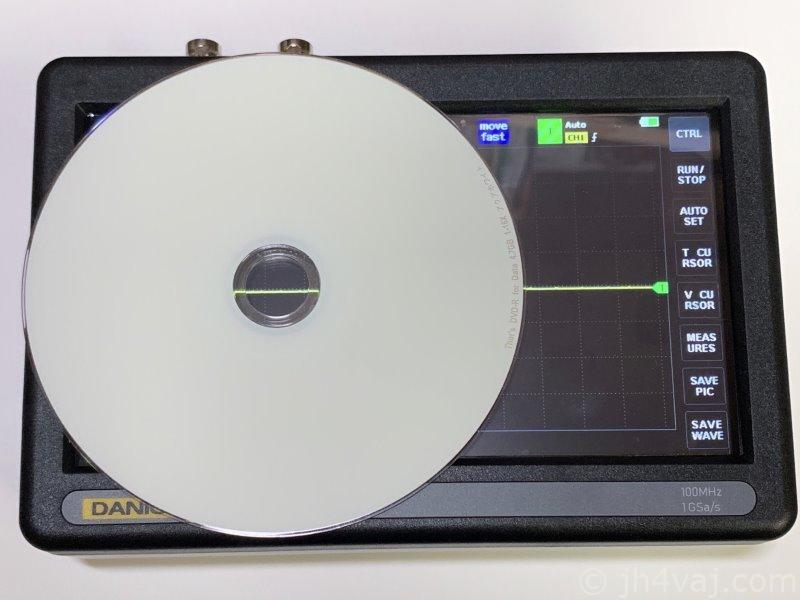

サイズ感はこんな感じ。

短辺がCDサイズ、長辺がCD 1.5枚分くらいってところ。厚さは50mmということなので、それなりにある。

液晶の保護用に100円ショップで売っていたシートを貼った。iPad用として販売されていたものをカットして使用。

背面。

斜めに立てて使えるようにスタンドが仕込まれている。ロックはされていなので、傾けると勝手に出てきてしまう。

背面に書かれているのはスペック。

開腹。

裏蓋にバッテリが貼り付けられている。もっとでかいかと思っていたけど、そうでもない。

基本的な操作

では、実際に使ってみる。

操作はすべてタッチパネル。物理的なスイッチ類は電源ボンタンだけ。

基準の1kHz信号端子があるので、これを見てみる。

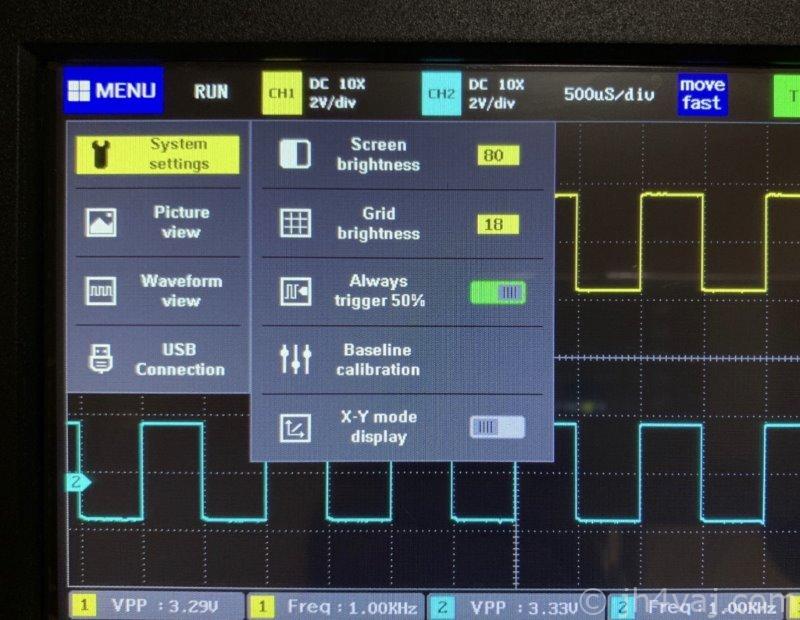

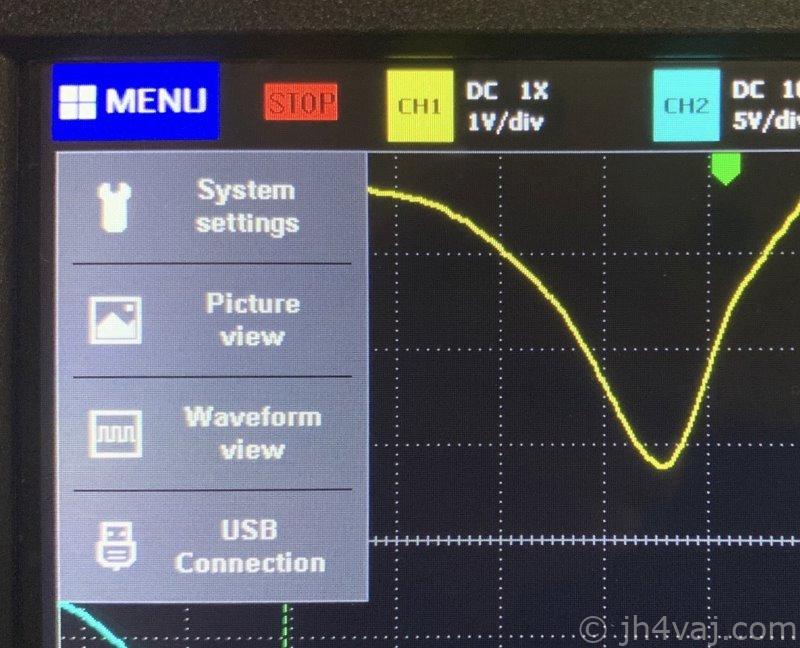

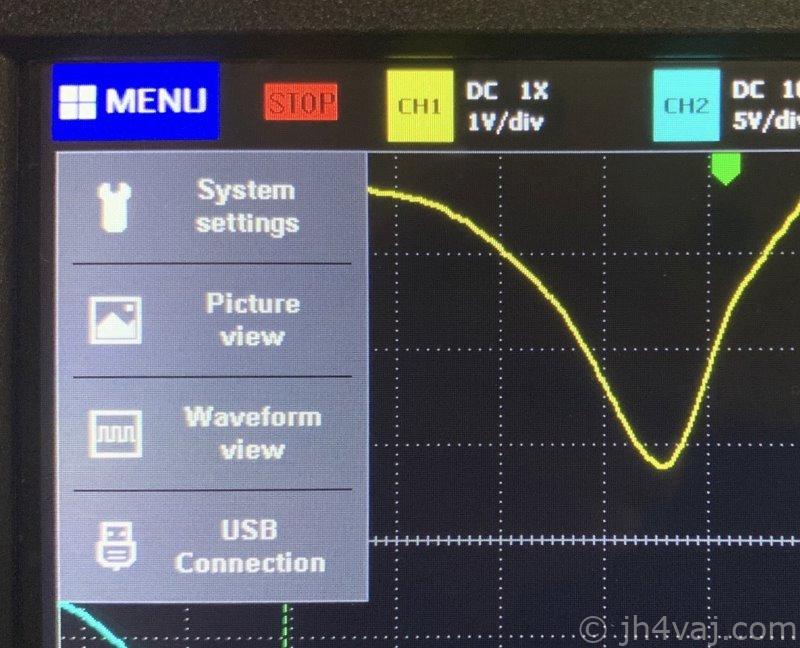

システム設定

「MENU」をタップするとメニューが開く。「System stting」を開くとスクリーンの明るさなどの設定ができる。「Always trigger 50%」はトリガを信号の50%のところに自動設定してくれるというものらしい(オフにした場合は、手動でトリガベレルを調整する)。

メニュー以外のところをタップするとメニューが閉じる。この動作は、他のメニューでも同様。

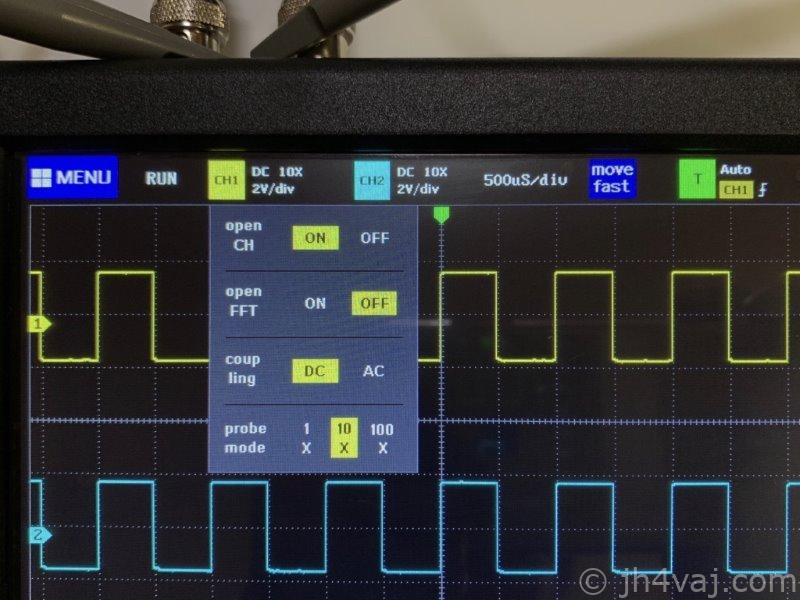

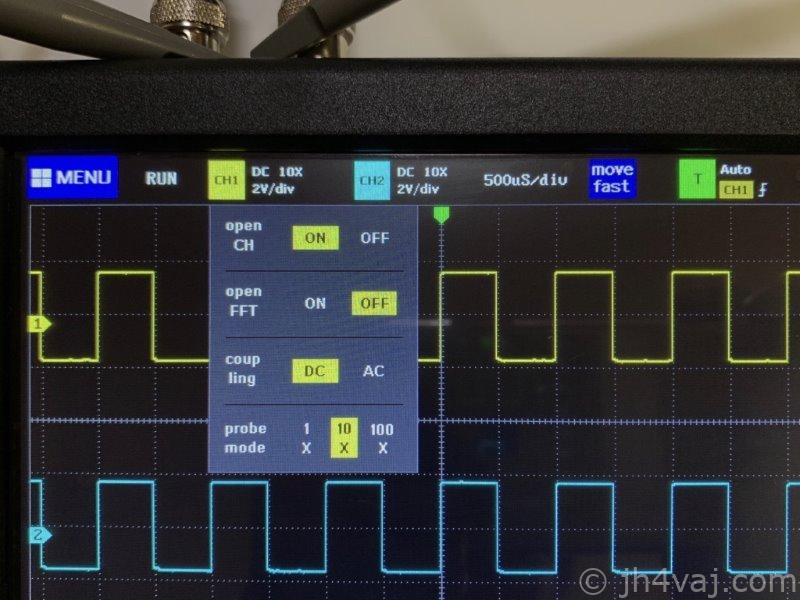

チャネル設定

「CH1」の辺りをタップすると当該チャネルの設定メニューが開く。チャネルのON/OFF、FFT、カップリング(DC/AC)、プローブ倍率。メニュー以外の部分をタップするとメニューが閉じる。「CH2」も同様。

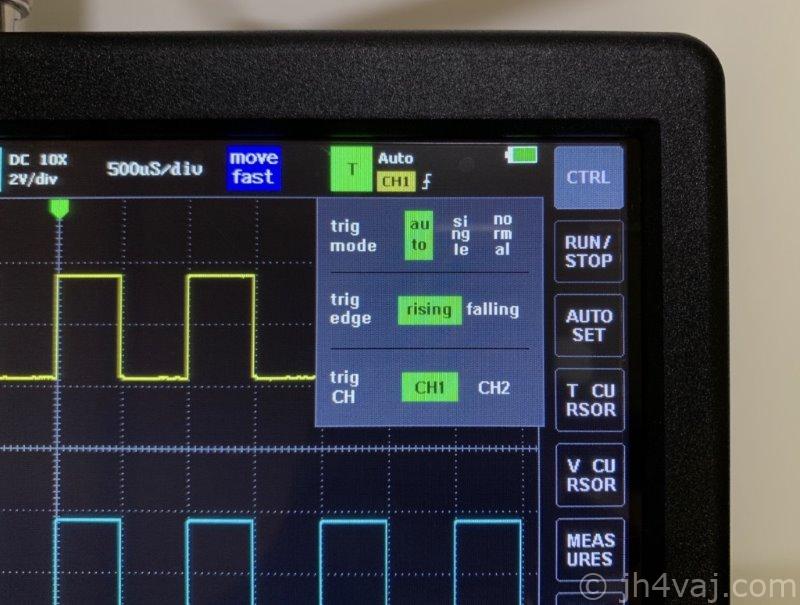

トリガ設定

トリガモード(オート、シングル、ノーマル)、トリガエッジ(立上がり、立下がり)、トリガチャネル(CH1、CH2)。外部トリガはない。

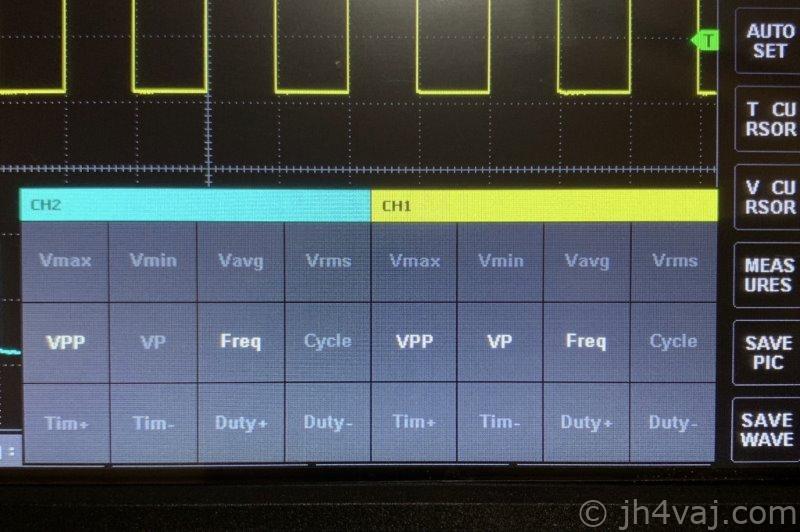

測定値表示

右メニューの「MEASURES」をタップすると、表示させる測定値の一覧が開く。

結構色々表示させられる。それぞれ、トグル式でON/OFFできる。

測定

ここまでの設定を希望に合わせて行った後は、「AUTO SET」をタップすれば測定してくれる。

「AUTO」なので、電圧・時間のスケールは自動設定。

システム設定で「Always trigger 50%」をオフにした場合は、右端の緑の矢印(じゃないけど適切な表現がわからないので便宜上)を上下にスライドしてトリガレベルを任意の位置に設定する(オンになっている場合は手動では変えられない)。

ちなみに、上の緑の矢印は時間軸のトリガポイント。左右の矢印は各チャネルの0Vライン。

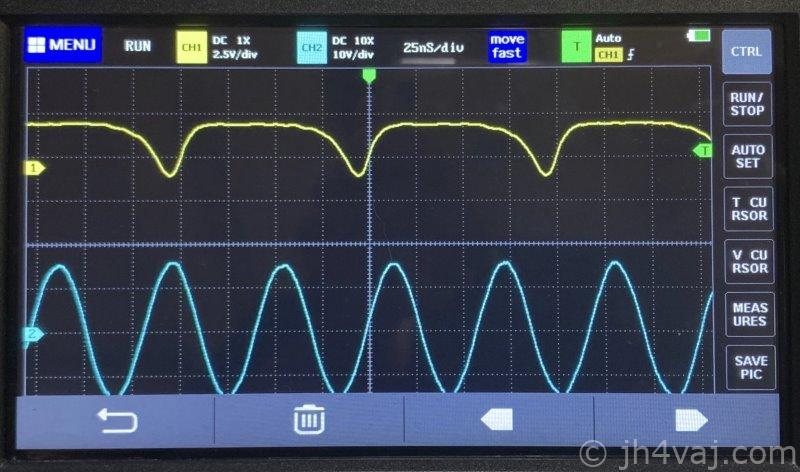

カーソル

カーソルの操作方法等。

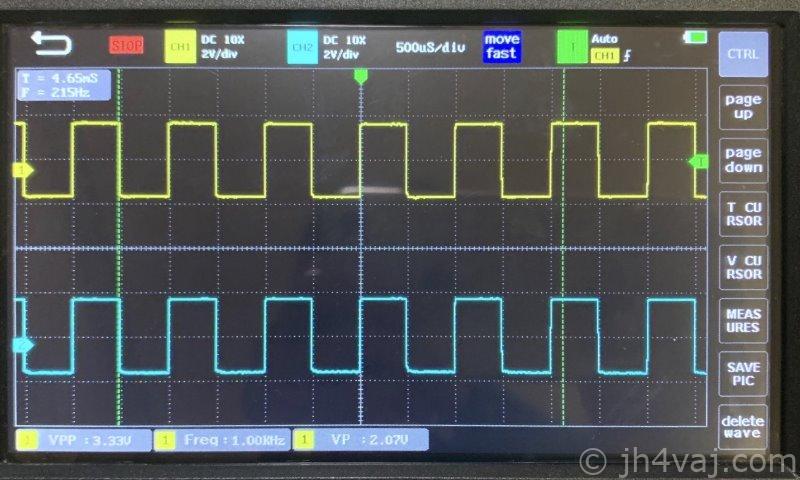

カーソル表示

上の写右側のメニューの「T CURSOR」、「V CURSOR」をタップするとカーソルを表示させられる。もう一度タップすると消える(トグル式)。

カーソル移動

カーソルの上に指を乗せてそのままドラッグするだけ。

移動速度切換え

カーソルの移動スピードが切り換えられる。上メニューにある「move fast」のところをタップすると「slow」になる(要するに、微調整)。これもトグル式。

カーソルを使った測定

電圧軸も時間軸も、二本のカーソルの差分が画面左上に表示される。表示できるのは差分に限られ、それぞれのカーソルの絶対値は表示できないようだ。

【注】これは画面を画像として保存したもの。詳細は後述。

波形移動

波形の移動もカーソルの移動と同様に指でドラッグ。カーソルを動かすつもりで波形の方が動いたりするけど、これはしょうがない。

「move fast / slow」は波形移動にも効く。

スケール変更

電圧軸

右上の「CTRL」をタップすると電圧軸(垂直軸)のスケール変更のメニューが出てくる。

「V+」「V-」をタップするとスケールを変更できる。CH1、CH2共同様。元のメニューに戻るには「CTRL」をもう一度タップ。

下限は50mV/div。なので、10×プローブだと500mV/divになる。

【注】CHをオフにすると、そのCHの電圧軸は最大値に強制セットされる。そのため、再度オンにした場合は電圧軸を手動でセットしなければならない(しばらく悩んだ)。もしくは、「AUTO SET」で全体の設定をやり直す。

時間軸

時間軸(水平軸)のスケール変更はちょっとトリッキー。画面の右半分のどこかをタップすると時間スケールが小さくなる(波形が広がる)。左側をタップでスケールが大きくなる(波形が狭まる)。

ピンチイン/アウトのような操作はできない。

操作のまとめ

ここまでが一通りの基本的な操作。まとめてとして動画で。

オマケ

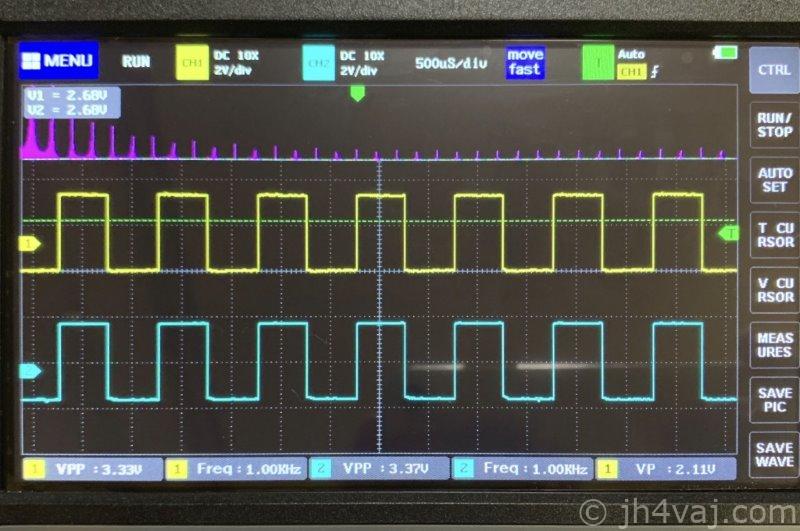

FFT

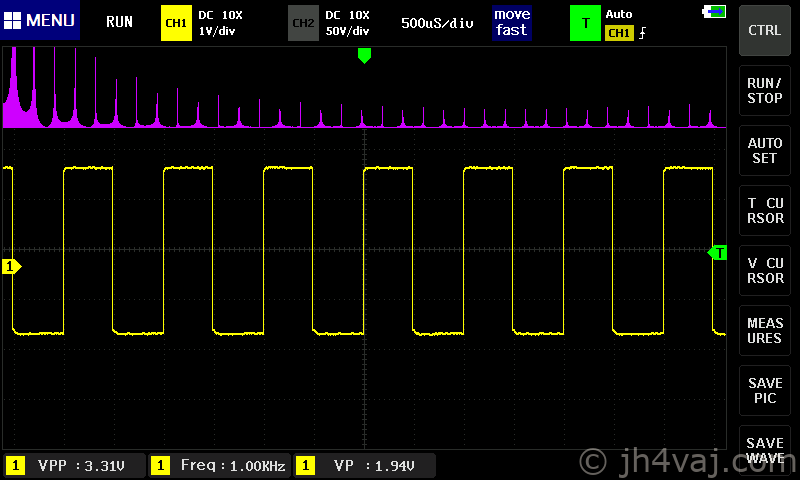

チャネルの設定で「open FFT」をオンにすると、画面上に当該チャネルをFFTしたものが表示される。

画面の上の方の赤紫の波形ががCH1をFFTしたもの(CH2だと画面の中央辺りに表示される)。

が、しかし、形がわかるだけで、信号のレベルも周波数もわからない。設定項目もなし。「あー、何か倍音が出てるな」というのがわかる程度の本当にオマケ機能。まぁ、ないよりはあった方がいいかもしれない。なお、FFT表示は画面分割ではなくて、オーバレイ(測定波形が下に隠れる)。

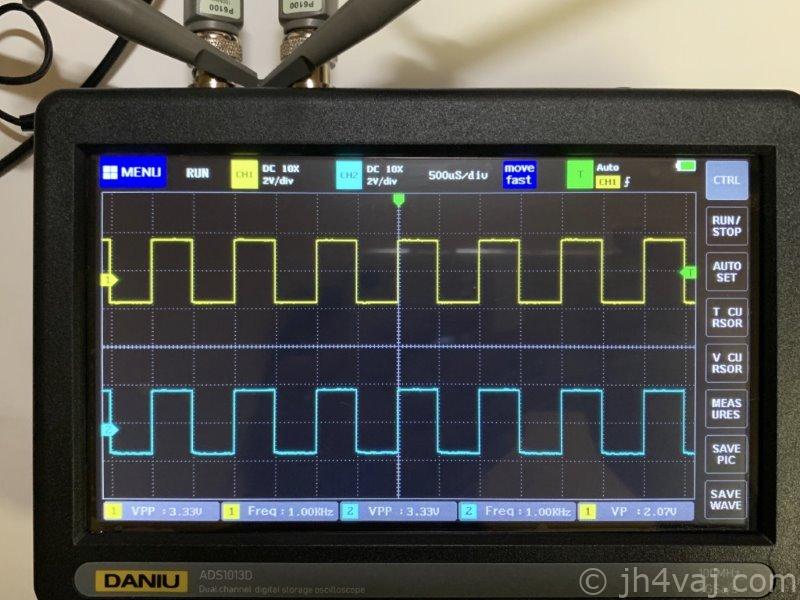

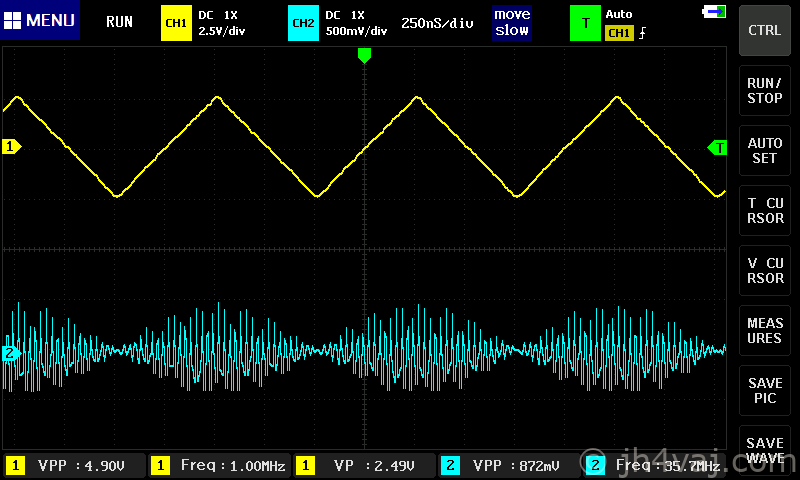

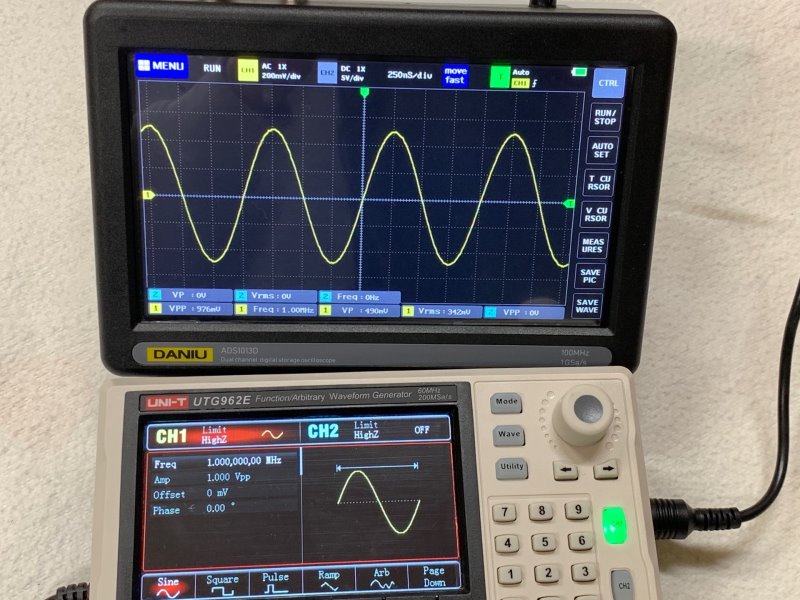

2ch表示

せっかくなので、各チャネルに別信号を測定した例。

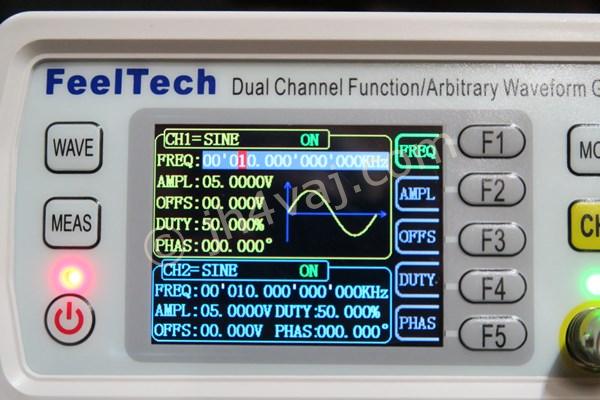

CH1が三角波、CH2がAM変調波形。信号源はこのSG。

なお、CH1とCH2をaddするような機能はないみたい。ちょっと残念。

波形保存

測定中の波形を保存できる。その方法は二種類。

- 画像保存

- データ保存

画像保存

画面に映っているものを画像として保存する。要するに、画面キャプチャ。

「SAVE PIC」をタップすると保存される。

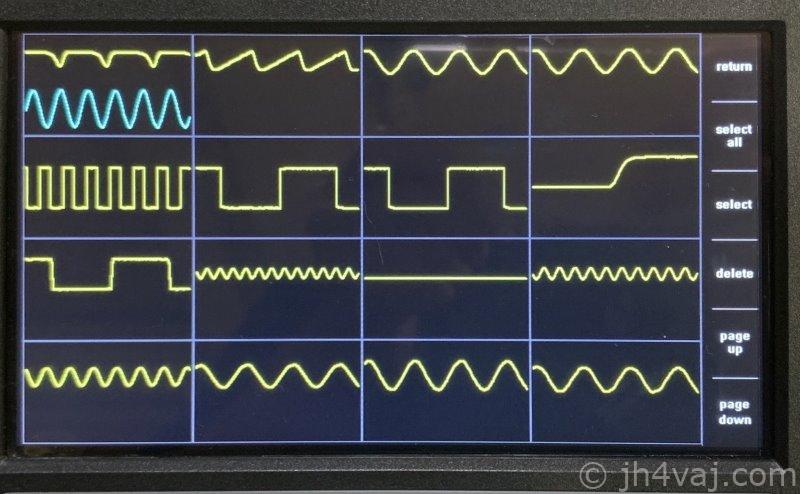

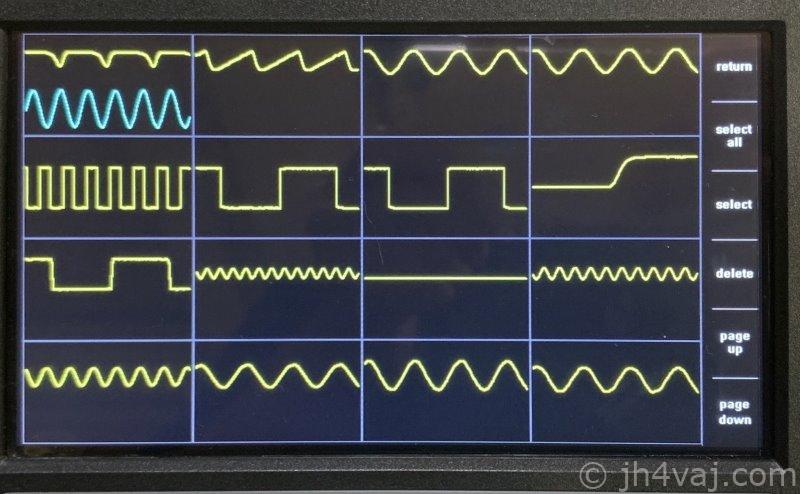

保存したものは、「Picture view」で呼び出せる。

一覧の中から希望のものをタップすれば表示される。

画面の下の方にあるメニューは見てのとおり。一応説明すると、一番左が一覧に戻る、その右隣がゴミ箱、左右の矢印が画像の移動(前の画像、次の画像)。

【注】どういうわけか、カーソルは表示されない。FFT表示は表示される。

測定画面に戻るのは、一覧画面の右上の「return」。

その他のメニューの、「select all」、「delete」などは推測できる通り。

データ保存

「SAVE WAVE」の方をタップすれば、データとして保存される。

呼び出し方などは画像保存の場合と同じ。「Waveform view」の方をタップする。一覧が表示されるので、その中から目的の波形をタップすれば表示される。

こちらは「データ」として保存されているので、カーソルを動かしたりできる。ただし、あくまで保存したデータなので波形は止まっている。

一覧に戻るには、左上の「戻る矢印」をタップ。

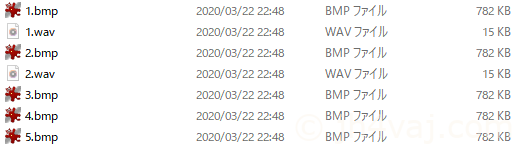

PCへ転送

保存した画像やデータはPCに転送できる。

USBケーブルで接続して、「USB Connection」をタップすればOK。PCからはUSBメモリとして見える(ドライバ不要)。

画像は「.bmp」。波形データは「.wav」。ファイル名は単純に連番(画像と波形それぞれ)。ADS1013Dは時計を持っていないのか、すべてのファイルの日時が2020/03/22 22:48(そう言えば、システム設定に日時の設定はない)。

USBメモリとして見えるので、エクスプローラでドラッグ&ドロップでファイルを転送できる。このとき、「コピー」の方を使った方がいいみたい。「転送」で複数のファイルをまとめて移動させると上手く処理できないことがある(PCに転送されず、その後はPCからは見えないという問題が起きた)。保存したファイルの削除はADS1013D上で操作したほうが無難な感じ。

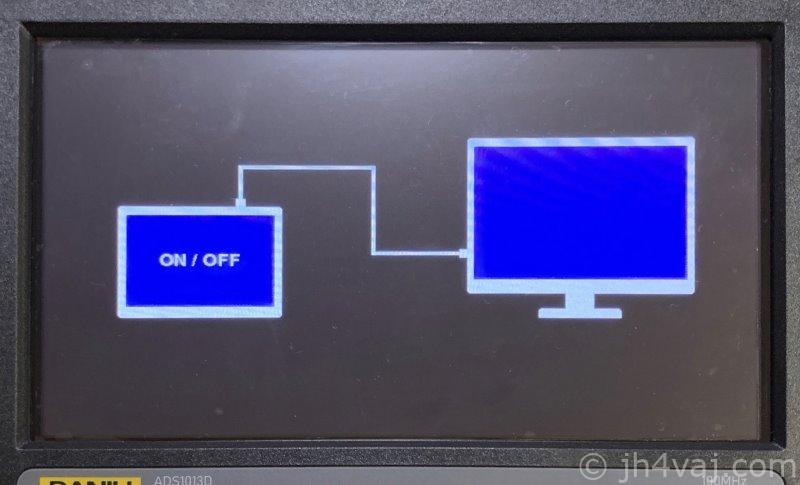

PCとの接続を切るのは、ADS1013Dの画面上の「ON / OFF 」をタップする。

これでPCから切断されて、ADS1013Dは測定画面に戻る。

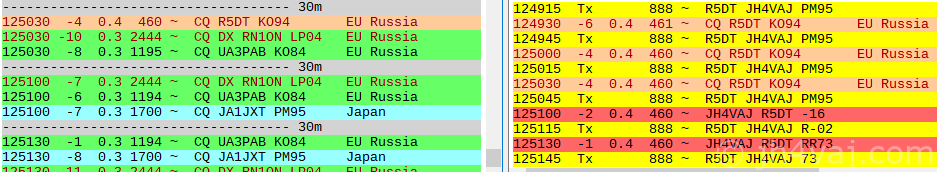

測定テスト

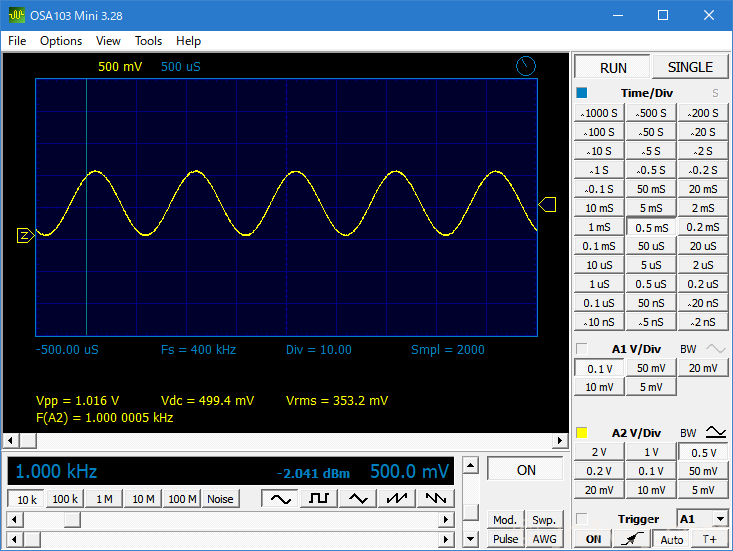

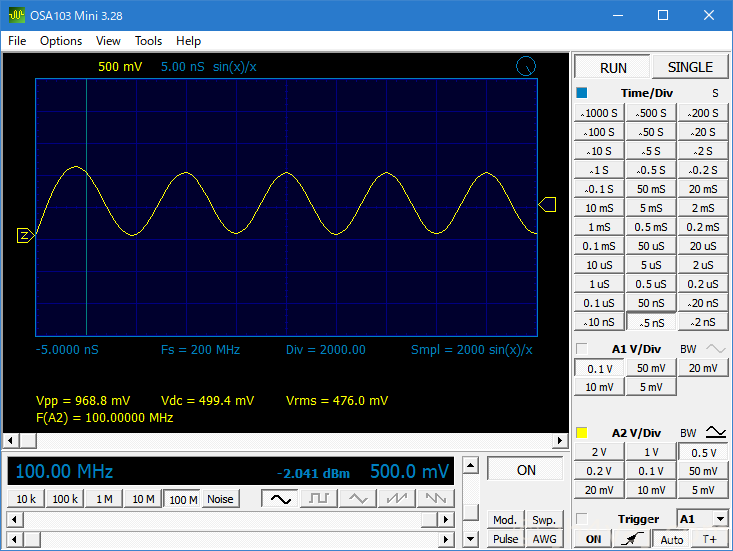

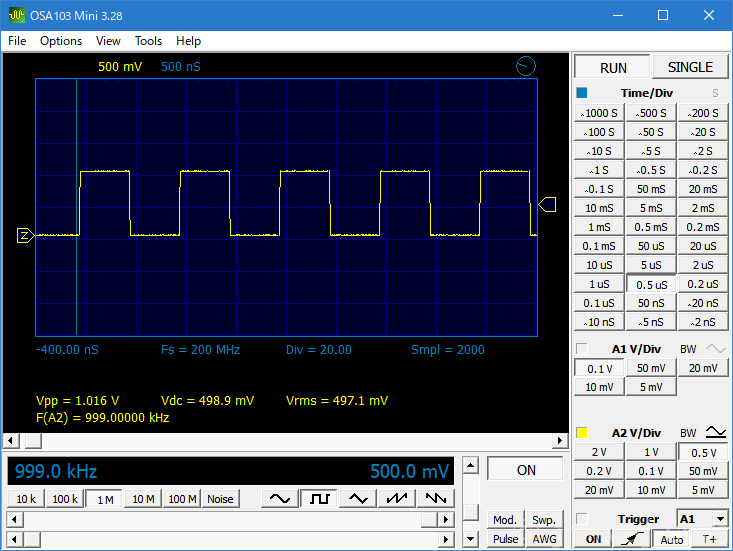

いろいろな周波数の波形を測定してみる。信号源はOSA103 Miniを使う。

また、比較対象としてXDS3202E(200MHzデジタルオシロ)でも測定する。

正弦波

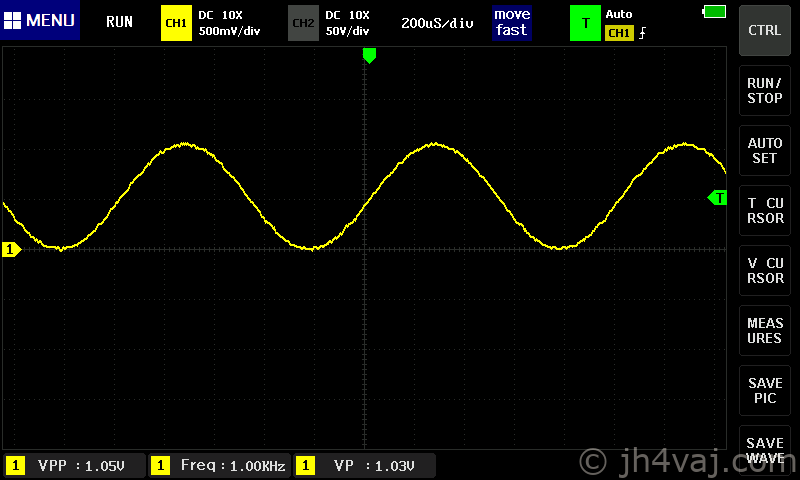

1kHz

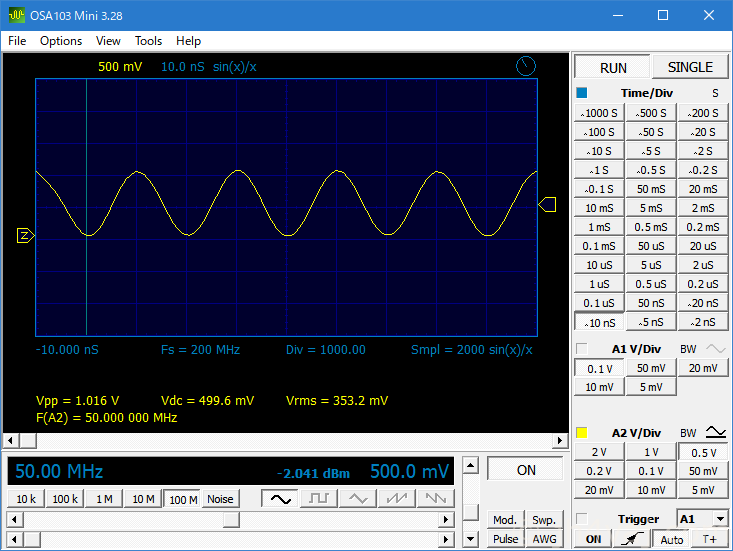

まず、OSA103 Miniの出力波形。

1kHz、500mV(1Vpp)。

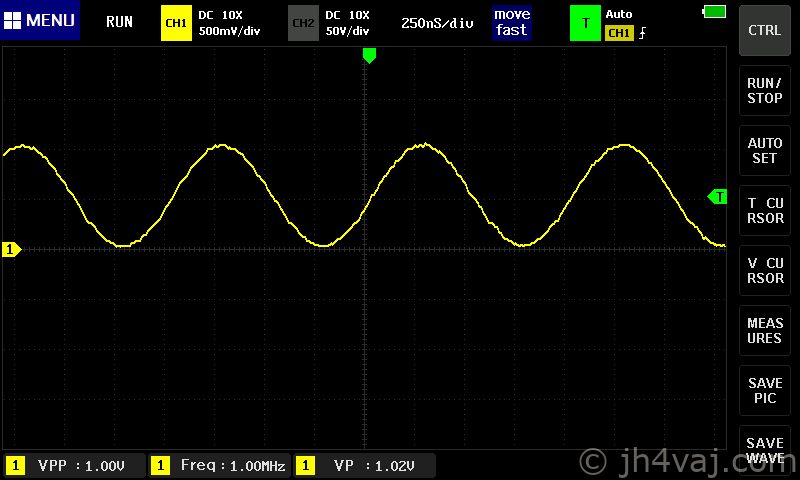

ADS1013Dでの測定結果。

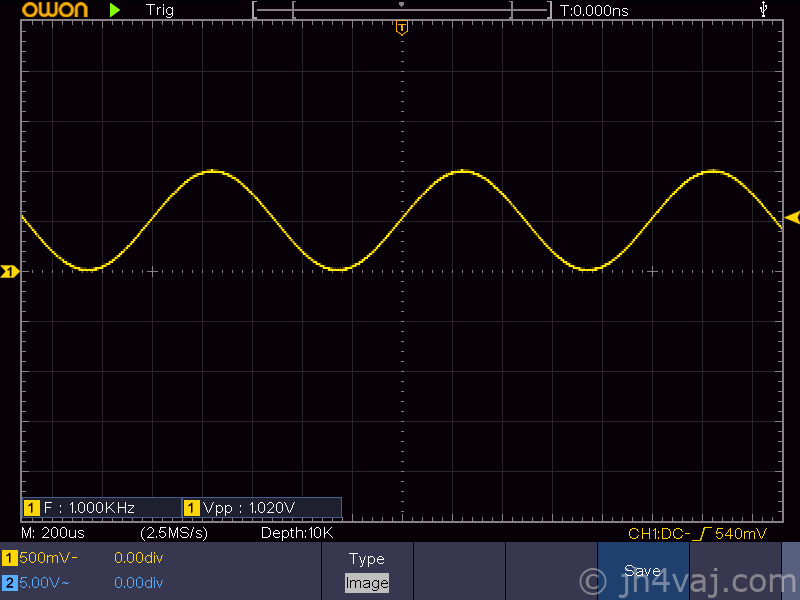

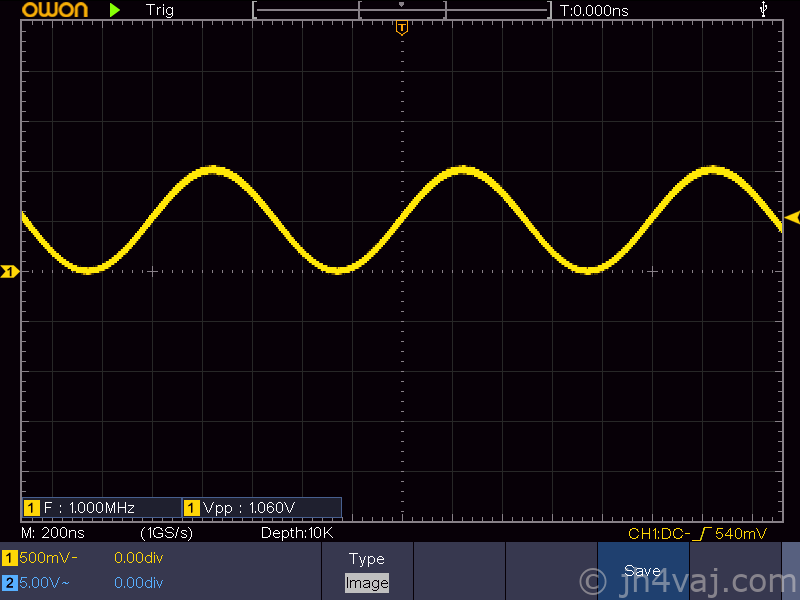

続いて、XDS3202E。

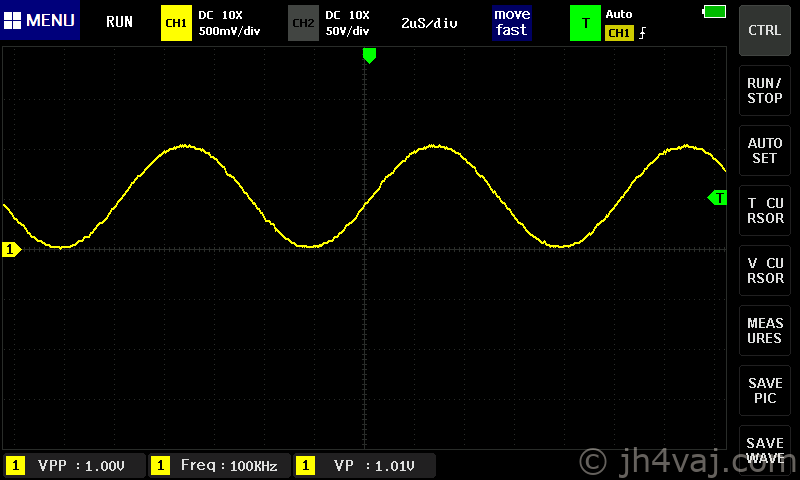

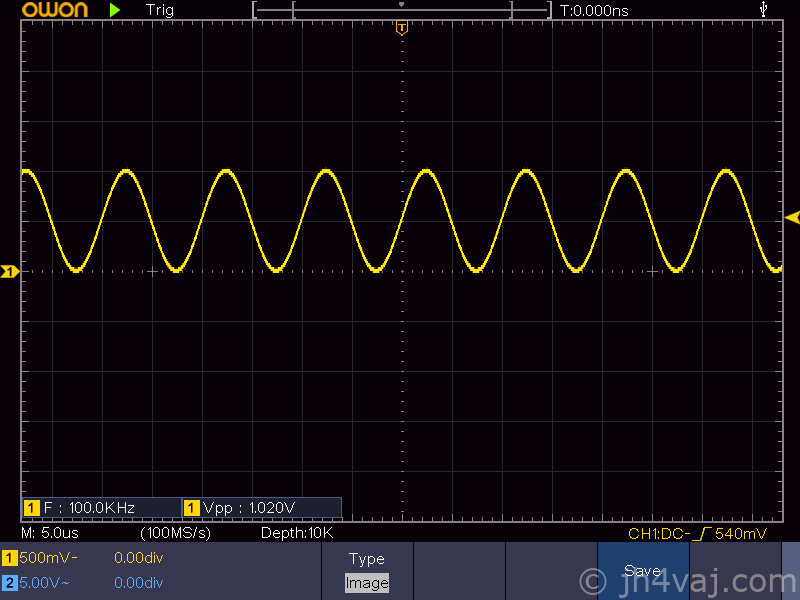

100kHz

両者の時間軸スケールが違ってしまった。結果としては同じ。

1MHz

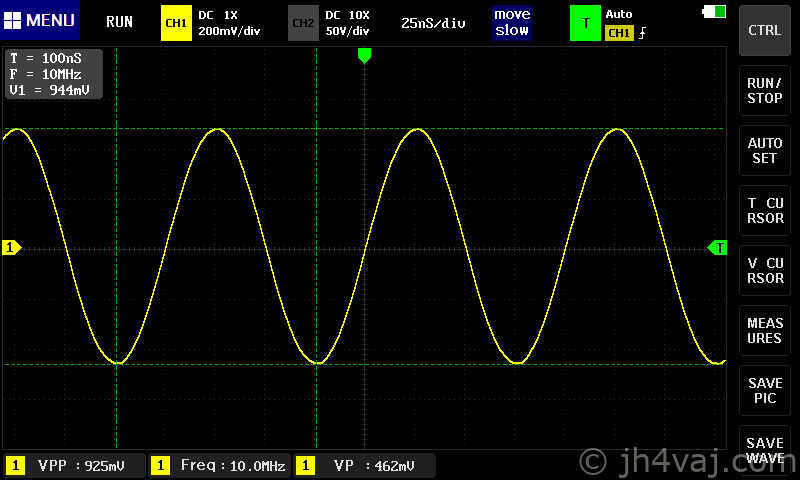

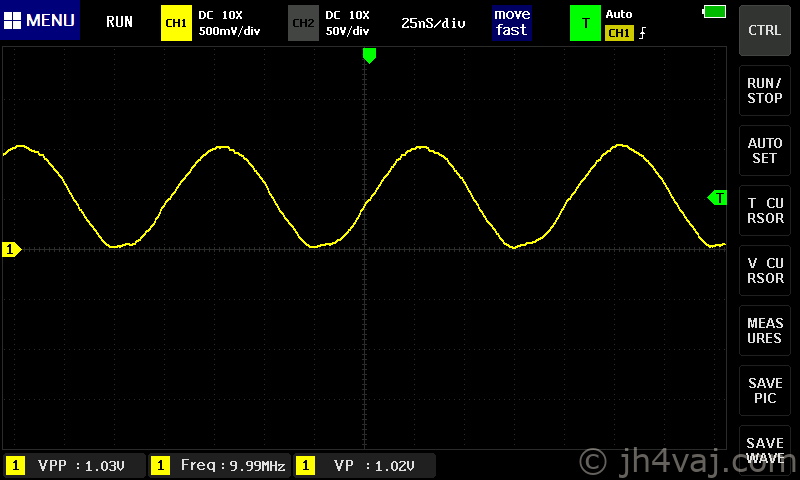

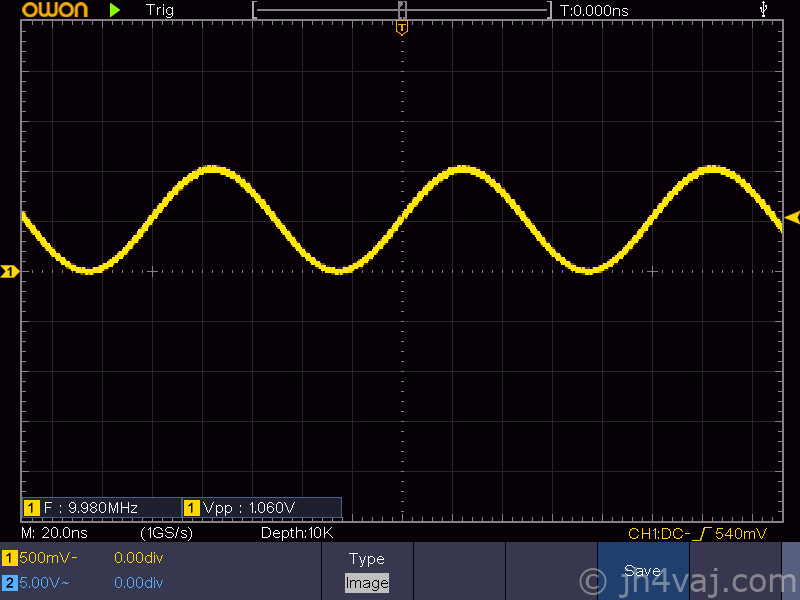

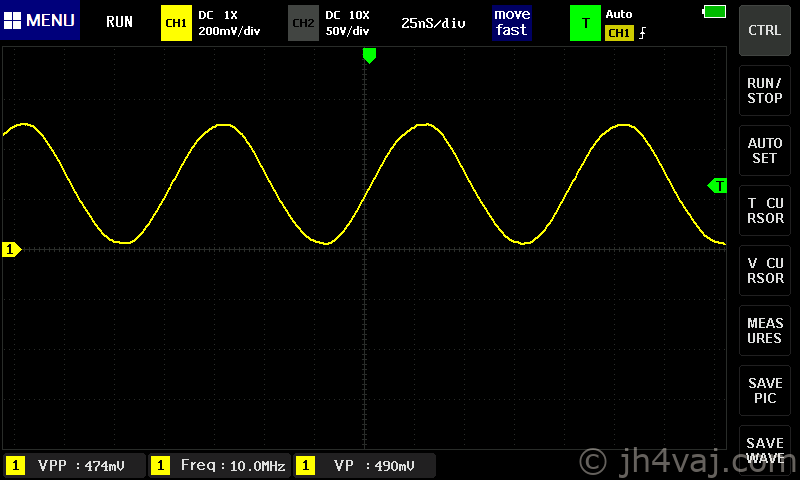

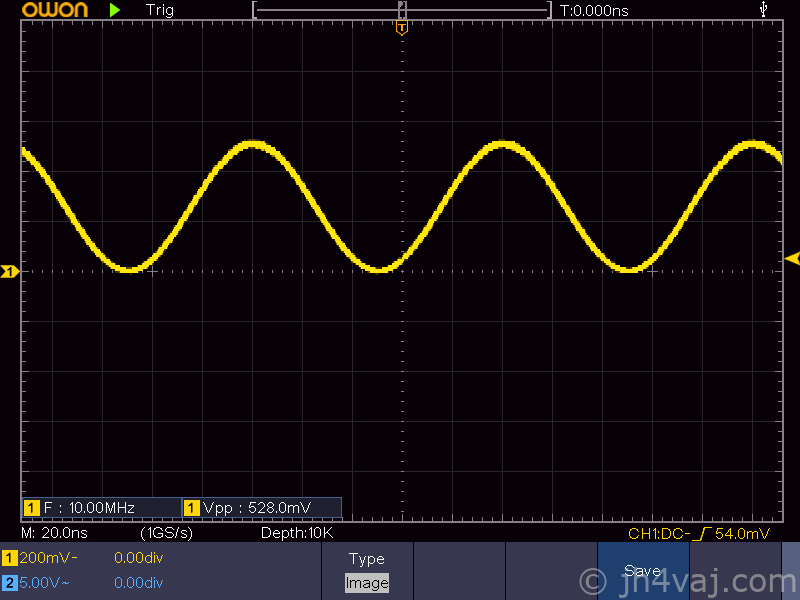

10MHz

ADS1013Dの波形はかなりガタついてしまっている。しかし、10MHzくらいになると、プローブのつなぎ方があれじゃまずそう。

ということで、50Ω終端に接続を変更。

50Ω出しで50Ω受けなので、測定値は電圧が半分になる(500mV)。

まともな波形になった。が、電圧が両者でやや違う結果。

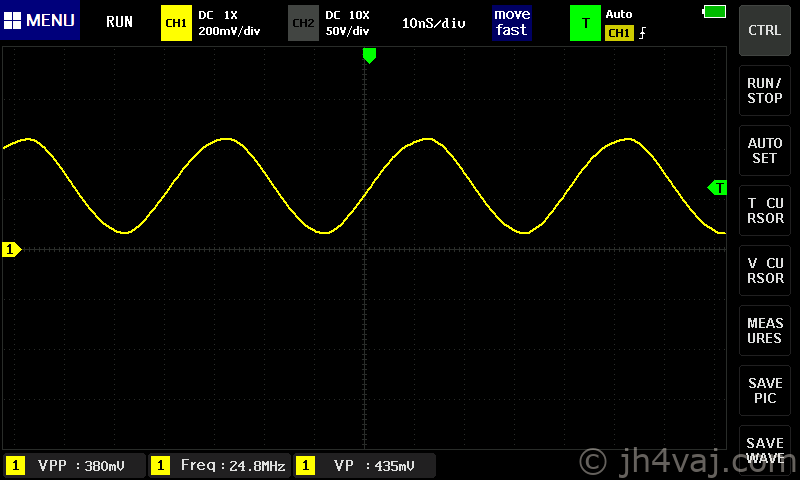

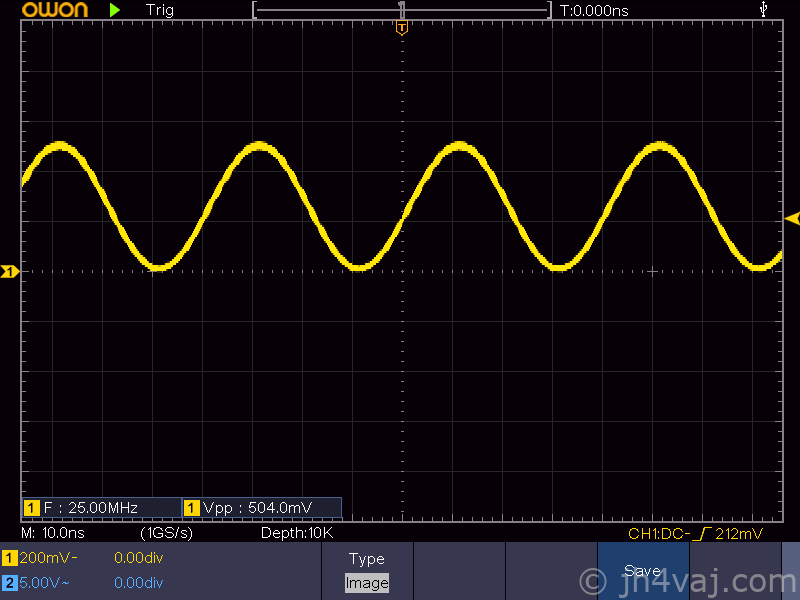

25MHz

ADS1013Dでの電圧値がさらに下がった。380mV。

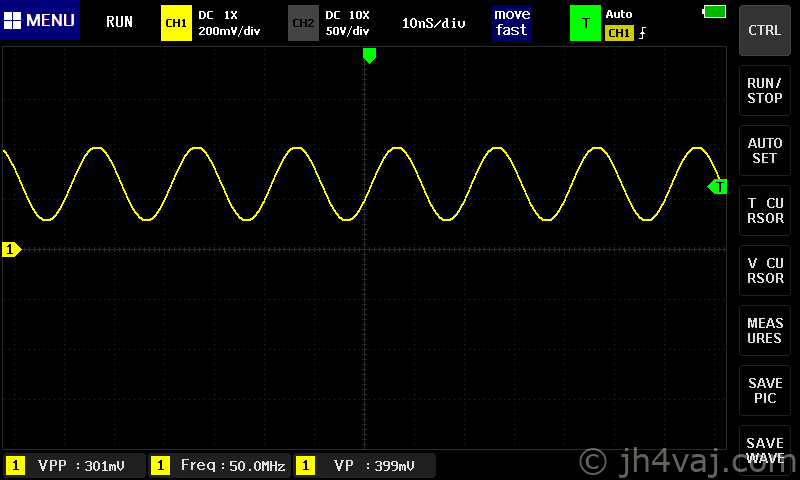

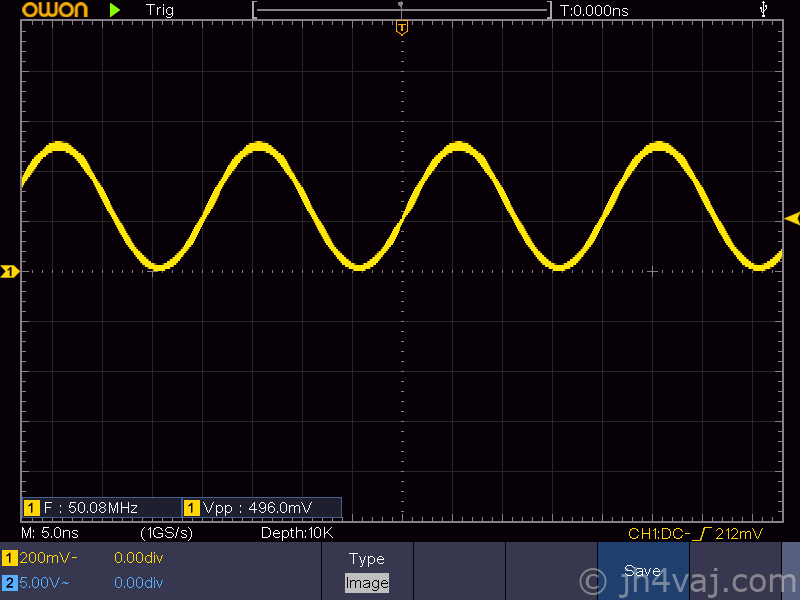

50MHz

50MHzまでは、OSA103 Miniの仕様は出力誤差が0.5dB。

301mV。

496mV。

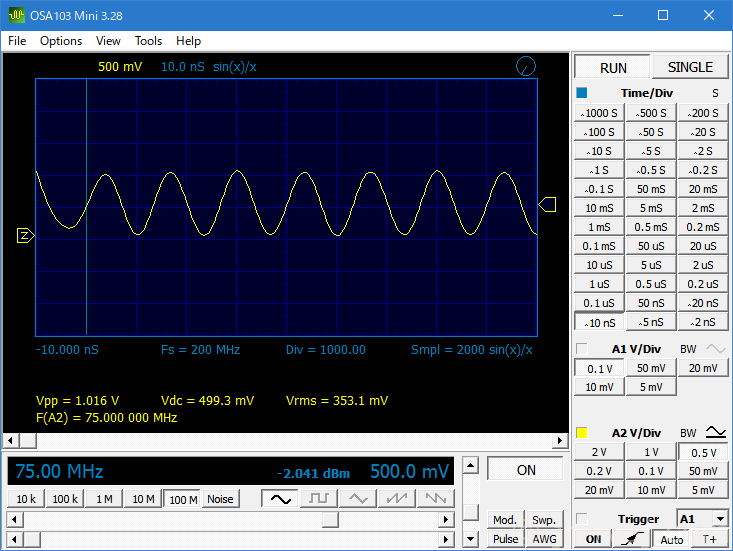

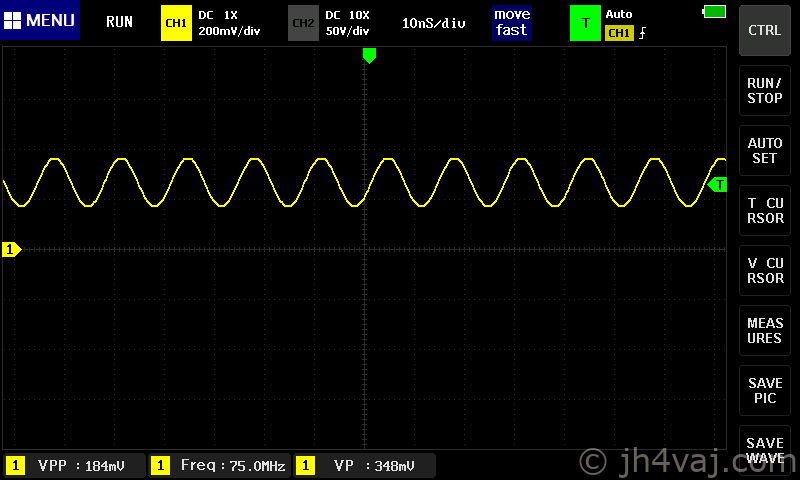

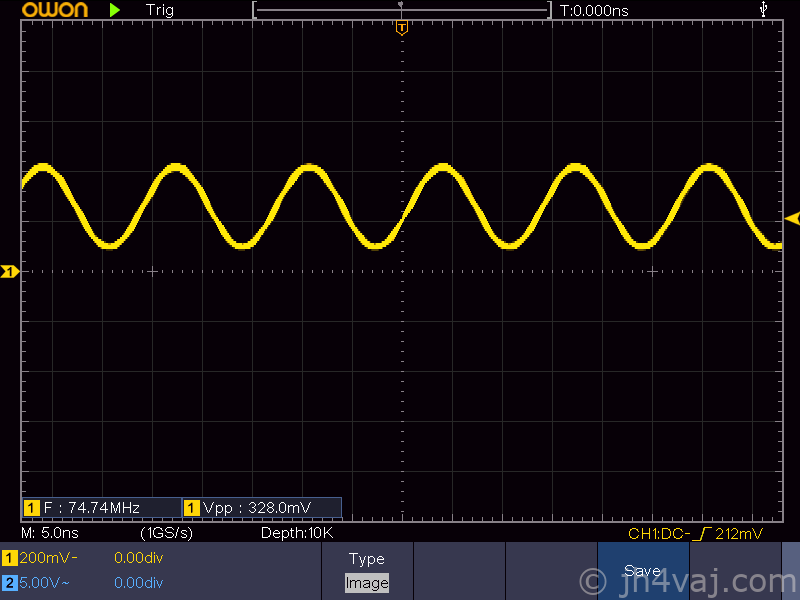

75MHz

ADS1013Dの横軸は10nS/divが限界。

ADS1013Dで184mV。XDS3202Eで328mV。

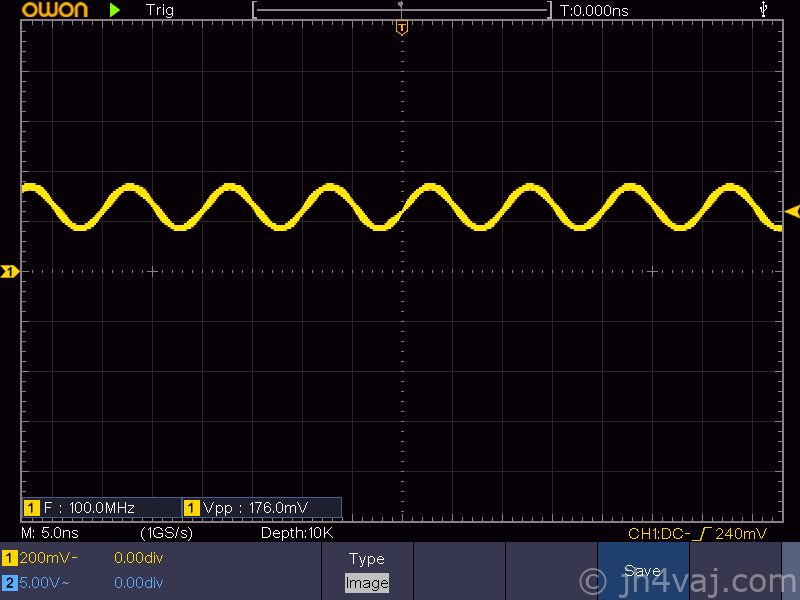

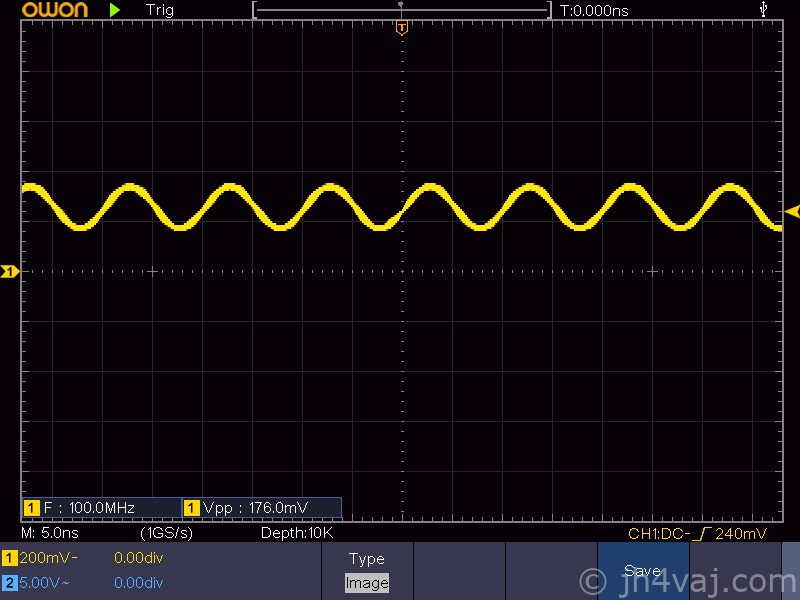

100MHz

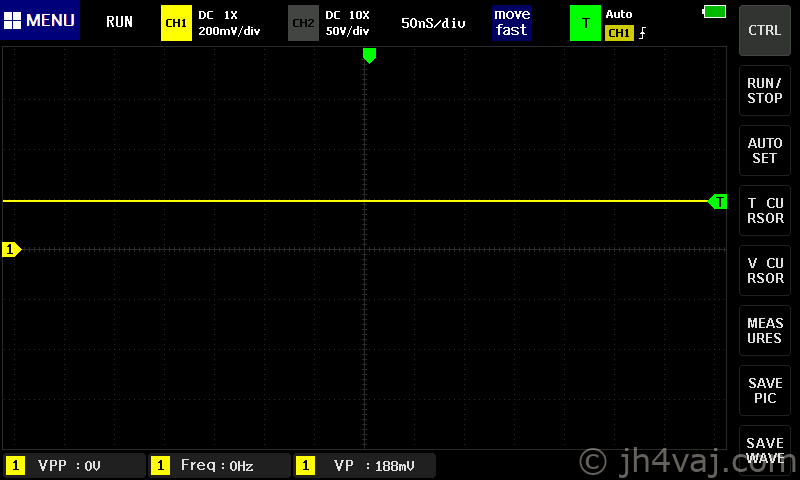

ADS1013Dでは100MHzは見えない。

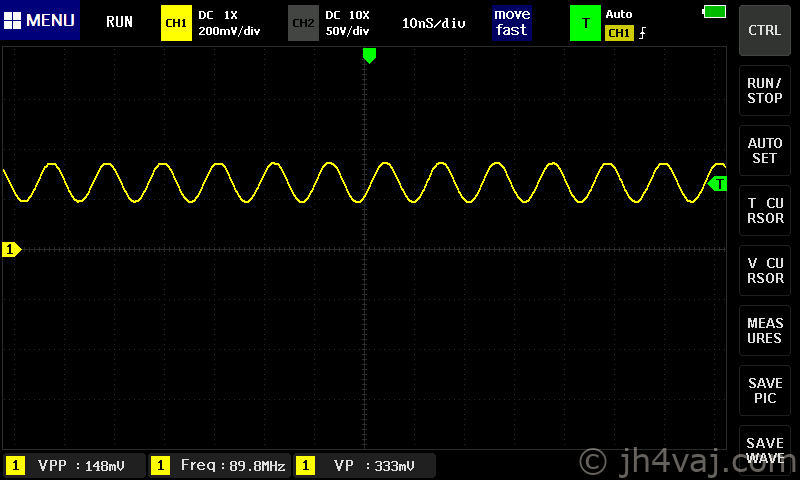

90MHz

100MHzが見えなかったので、ちょっと下げて90MHz。

148mV。

176mV。

かなり小さな値。OSA103 Miniの限界か、同軸ケーブルなどの問題か?

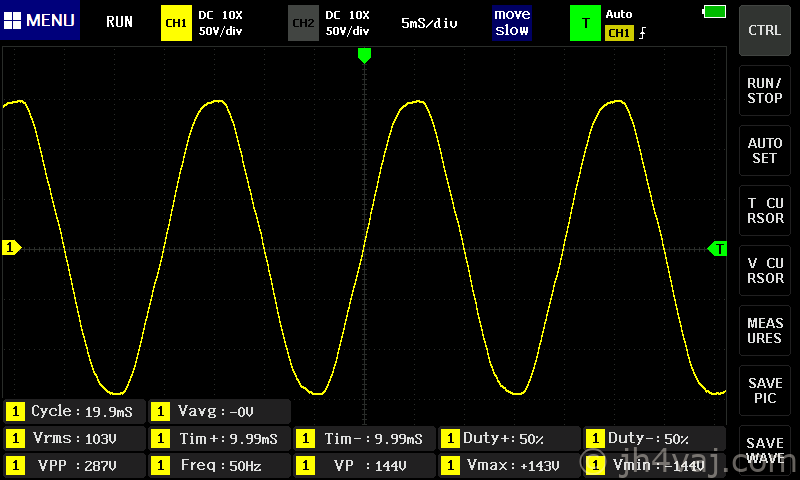

(オマケ)商用電源AC 100V

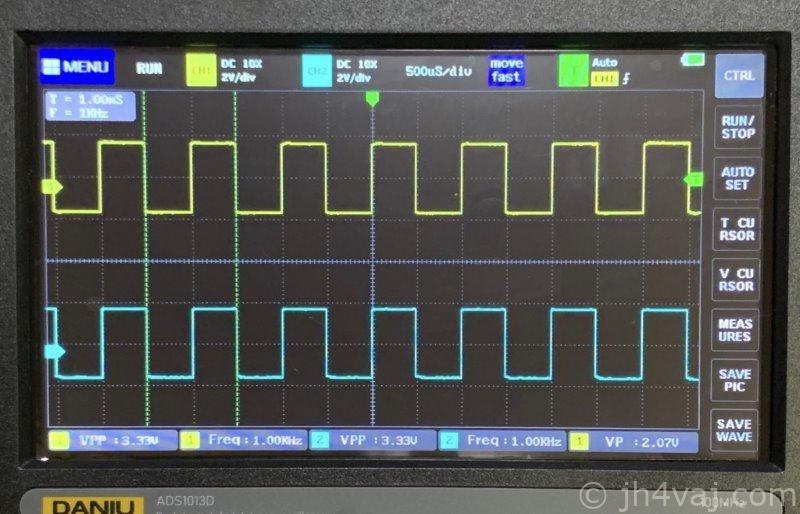

矩形波

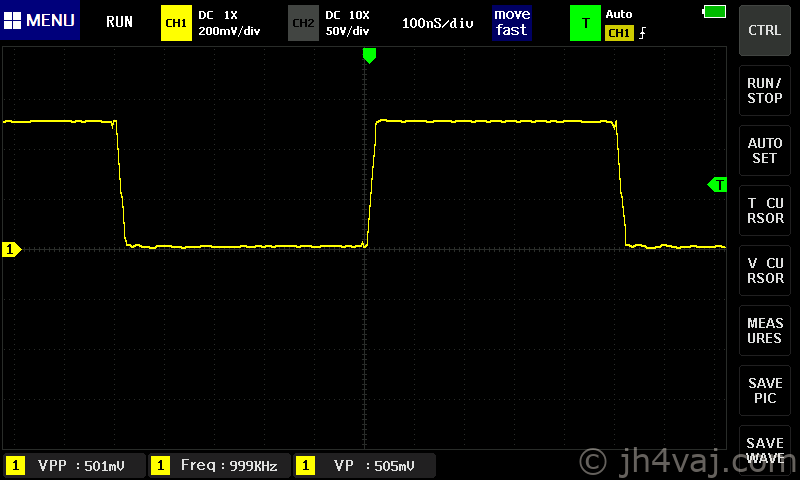

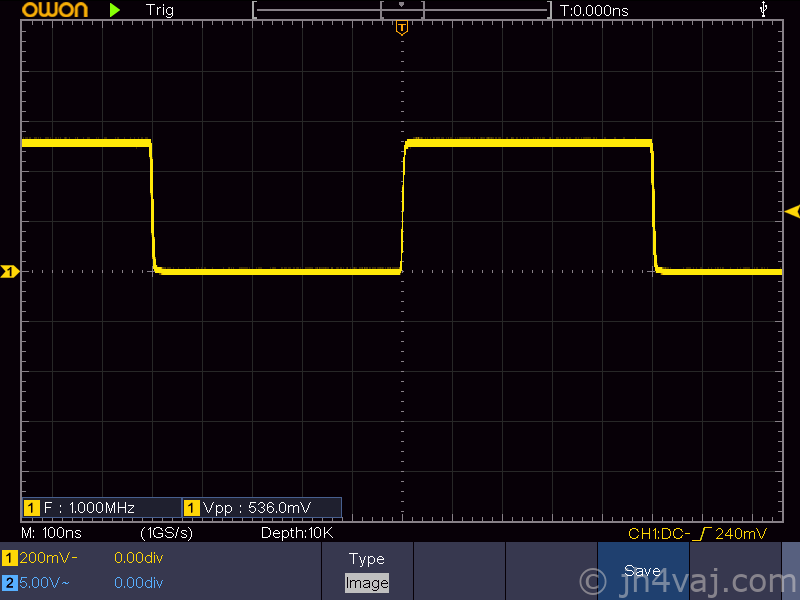

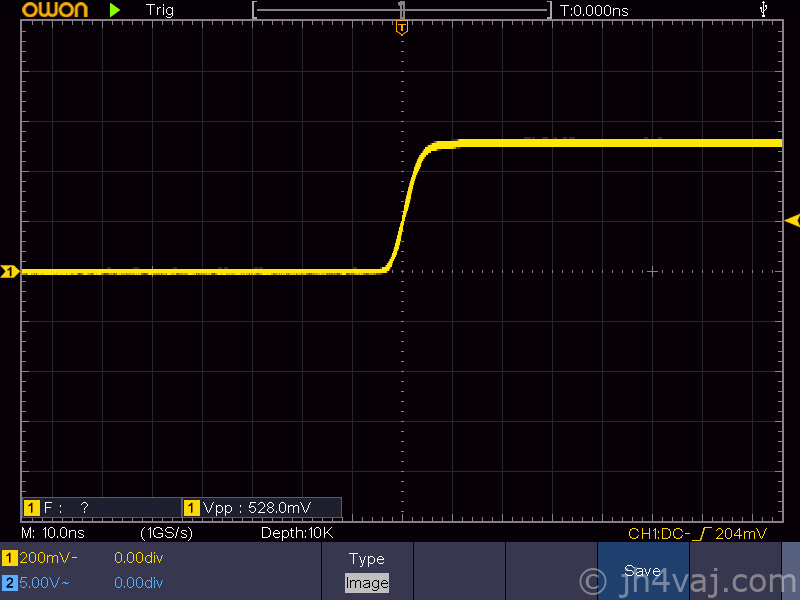

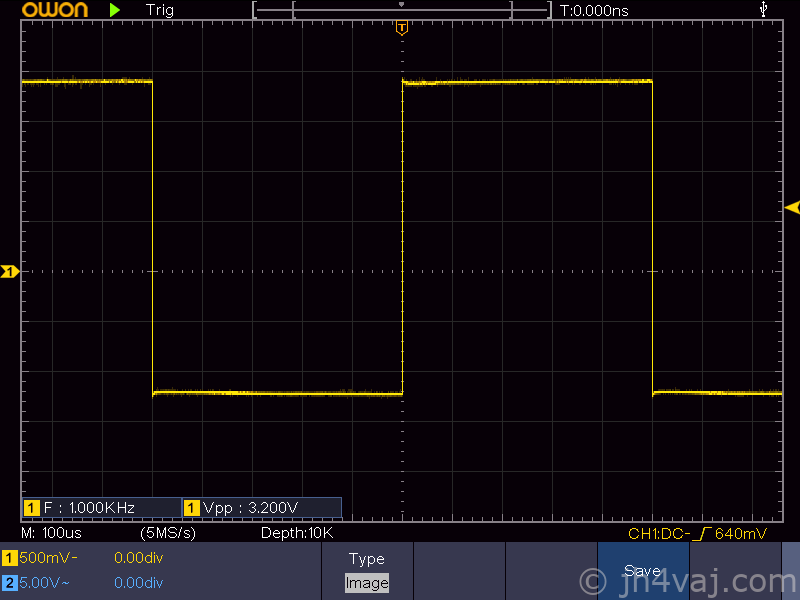

999kHz

OSA103 Miniの矩形波は1MHz未満しか出せないので。

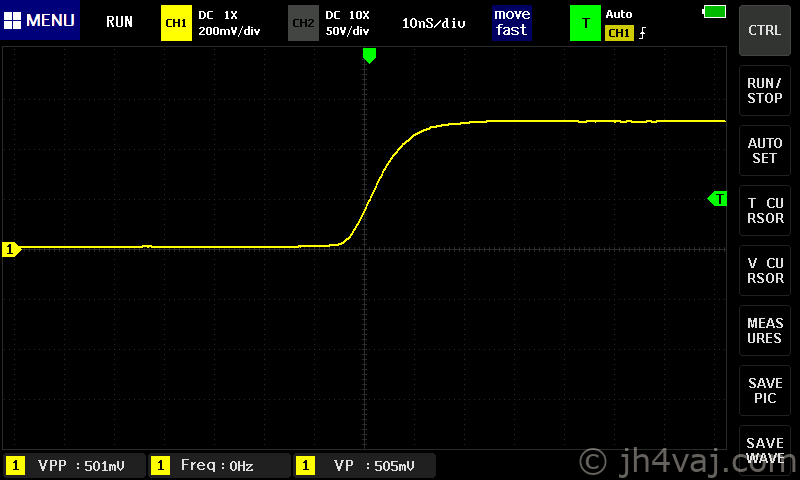

ADS1013Dは立ち上がりが緩い。が、それはスペックの差。

ついでに横軸を広げてみる。

ADS1013Dの方が帯域が狭い(上限が低い)のだから立ち上がりが鈍るのは当たり前。

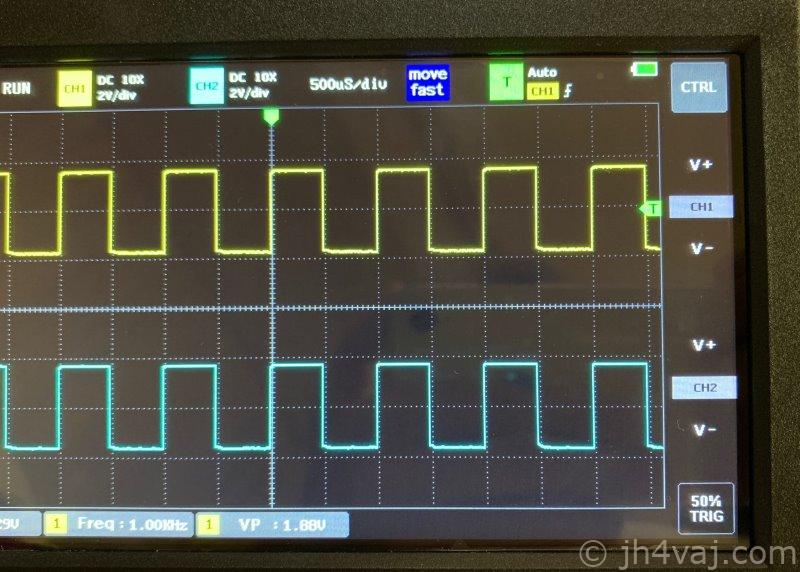

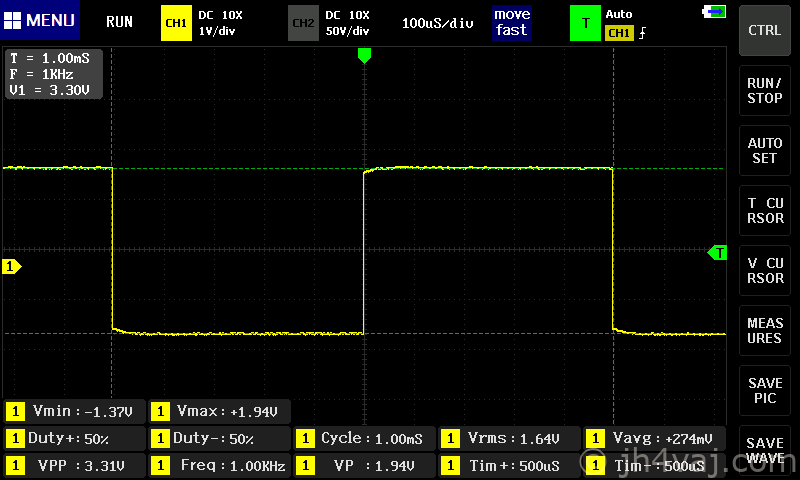

ADS1013Dの基準1kHz

オシロから出ている基準信号は1kHz / 5Vと相場が決まっている者だと思っていたけど、ADS1013Dの1kHzは5Vではないっぽい。

時間軸拡大。

ベースラインも0Vではない。

ということで、これをXDS3202Eでチェック。

Vppで0.1V位違うけど、まぁ、こんなものかな?

まとめなど

- 電圧の測定値はやや不安。10MHz程度までなら割と正しそう。それ以上は小さく出てしまう。50MHzで40%減程度。これ以上の周波数は送り出し側等の問題もあるかもしれないので判断は微妙。

- 操作性は悪くない。タッチパネルでの操作ということでちょっと戸惑ったけれど、すぐ慣れる。直感的に操作できて良い。

- 高機能と言うほどではないが、逆にそれがシンプルさにつながっていて、使い方に悩むことはあまりない。

- 画面サイズは充分大きい。

- バッテリ動作は思った以上に便利。いちいち電源につなぐ必要がないのは楽。パッと出してすぐ使える。

ちなみに、デジタルオシロのアナログ帯域は-3dBになる周波数と定義されているそうだ。

これから考えると、ADS1013Dの実際の帯域は30MHz程度なのかな?あくまで、私のテスト環境での話なので、もっとちゃんとしたテスト結果を知りたいところだけど。

とはいえ、これくらいまでの周波数で使えて2chでバッテリ駆動のポータブルなオシロスコープがこの値段で買えるのはすごいことだと思う。素人の電子工作には充分じゃなかろうか。

アップグレード版。

ダメなパターンを発見。

コメント