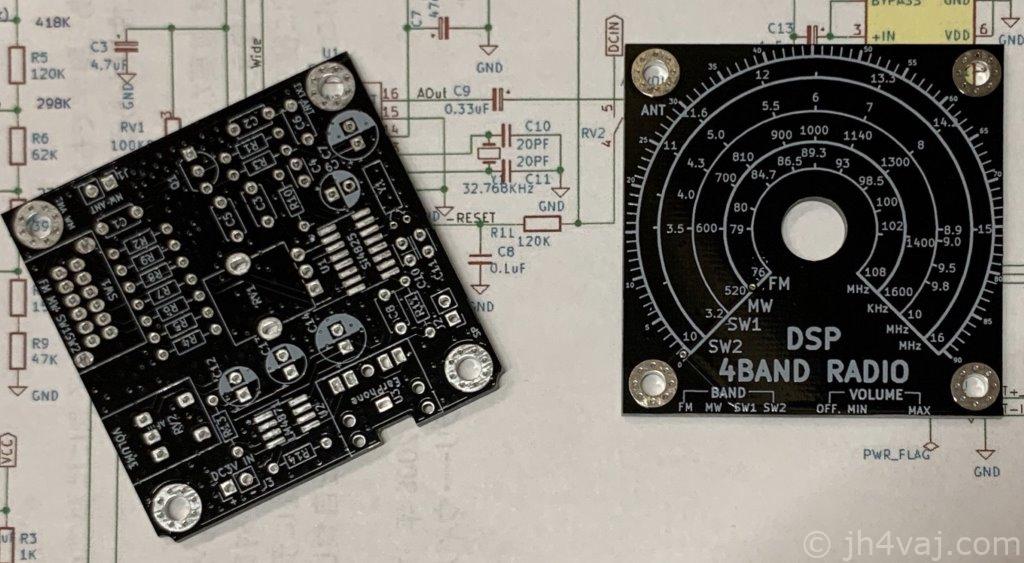

7N3TFIさんが頒布なさっている「4バンドDSPラジオキット」を分けていただいた。

このラジオの面白いところは、DSP、つまりデジタル式であるにも関わらず、ディスプレイがないこと。チューニングはアナログ式。

以下、製作過程など。

組立て

内容物

本当は部品チェックをすべきだけど、主だったものだけチェックして、後は省略。まぁ、もし不足品があっても手持ち部品でなんとかなるだろうから。

下の回路図は自分で印刷したもの。頒布ページで公開されているマニュアルの中にある。このマニュアルが非常に詳しい。

基板分割

まずは、基板を割って、バリ取り(ヤスリがけ)。なめらかになったら水洗い。これまでの経験で、ウエットティッシュとかで拭き取るよりも、水で洗い流した方が手っ取り早いので。

はんだ付け

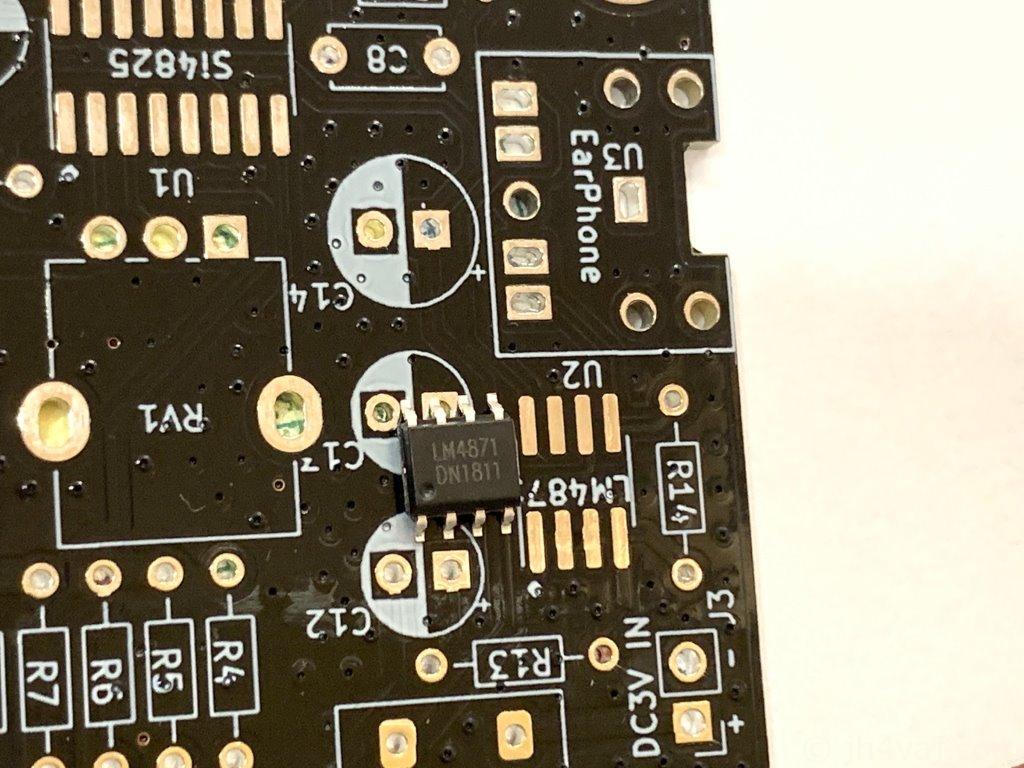

まずは、背の低いICから。向きに注意。

ICの向きはシルク印刷の部品名に合わせてしまうと逆になってしまう。U1、U2共に同様。この辺りはマニュアルをよく見るべし。

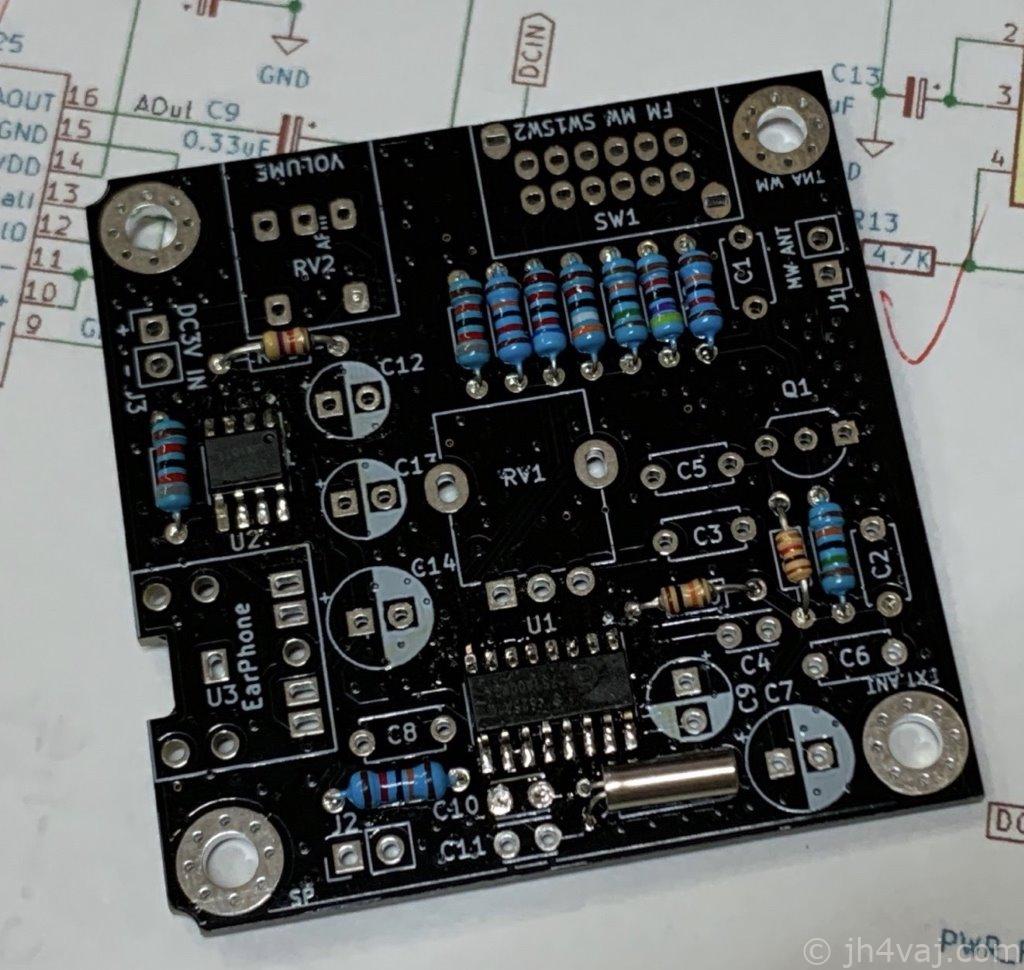

後はどんどん付けていく。

IC、抵抗、クリスタルまで付けたところ。

取り付け済みの部品は回路図にチェック。「この抵抗はこのICの近くだろう」とか見当が付けられるので、回路図を見ながら作る。このあたりは私の流儀。

一通り取り付け完了。不足部品はなし。電源は手持ち部品を使ってコネクタにした。

動作チェック

マニュアルに従って、この時点で動作確認。

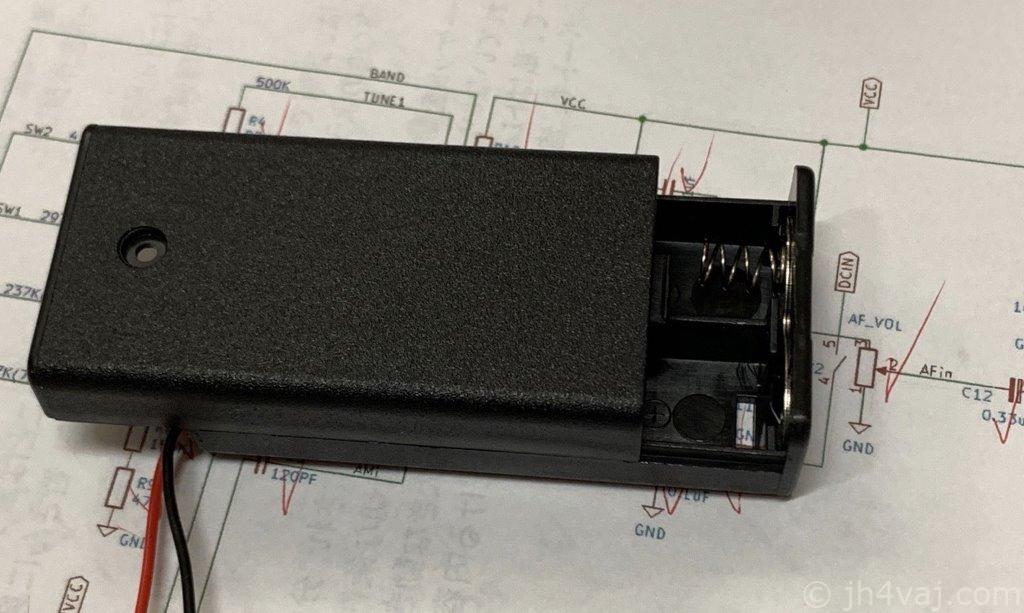

まず、電池ケースの開け方に悩む…。しばらくいじって、横にスライドするんだと気づいた。

なんとか電池ケースを開けられたので、電源をつないでみるが音がまったく出ない。「スピーカか?」とか疑ったのだけど、このスピーカを他のものにつないでみたらちゃんと音が出る。やはり、問題は基板側。なにかミスっているはず。

電源を入れても何のノイズも出ない(ポップ音も聞こえない)ので、アンプ周りから見てみる。

あー、5番ピンにハンダが乗っていない。これは音声出力ピン。音が出ないわけだ。

これを直したら、とりあえずノイズが聞こえるようになった。と思ったのも束の間。また、まったく何も聞こえなくなった。ICのはんだ付けを再チェックしてみるけど問題ない。とかやっていると、ときどき「ザー」っと音が出る。

あーだ、こーだやっていると…

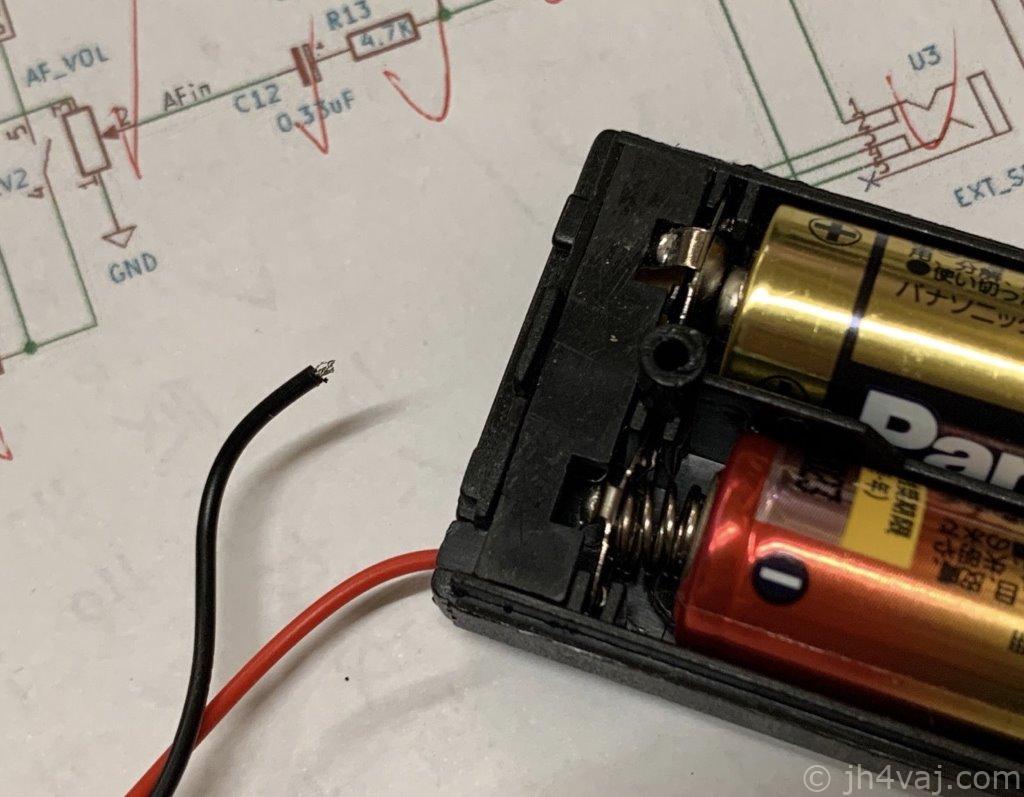

どうやら、色々と動かしている間に電池の重さで切れてしまったようだ。

カバーを引っ張ってみたら外れた。幸いなことに、はめ込んであるだけだった。

はんだ付けして、カバーを戻して完了。これで、ちゃんと動作が確認できた。やれやれ。

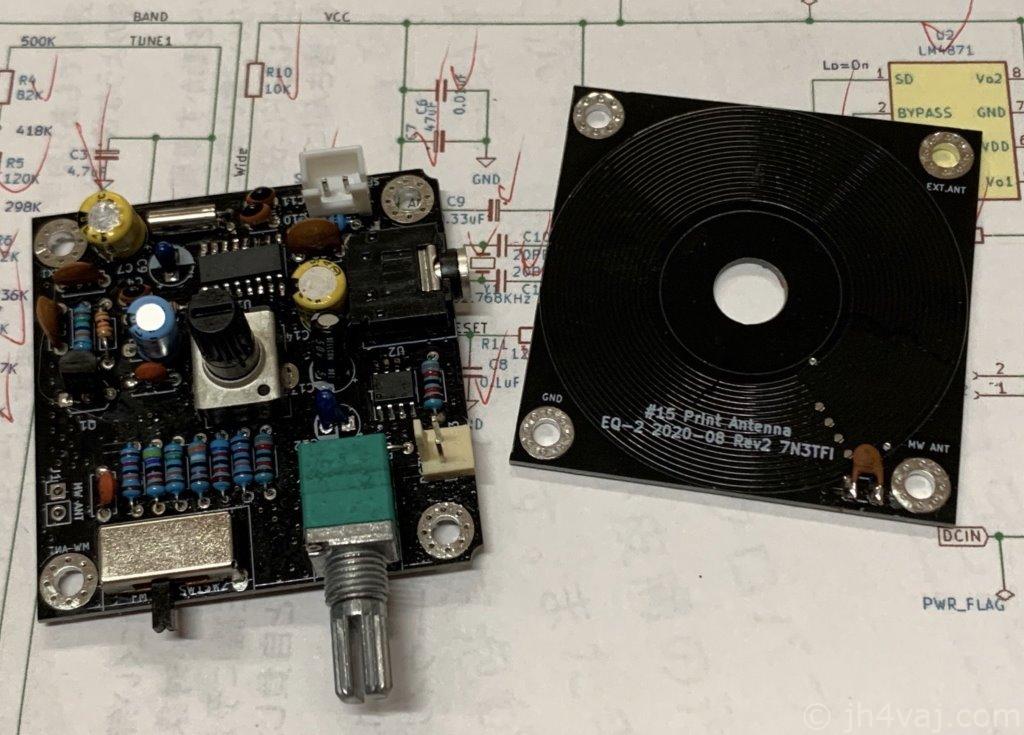

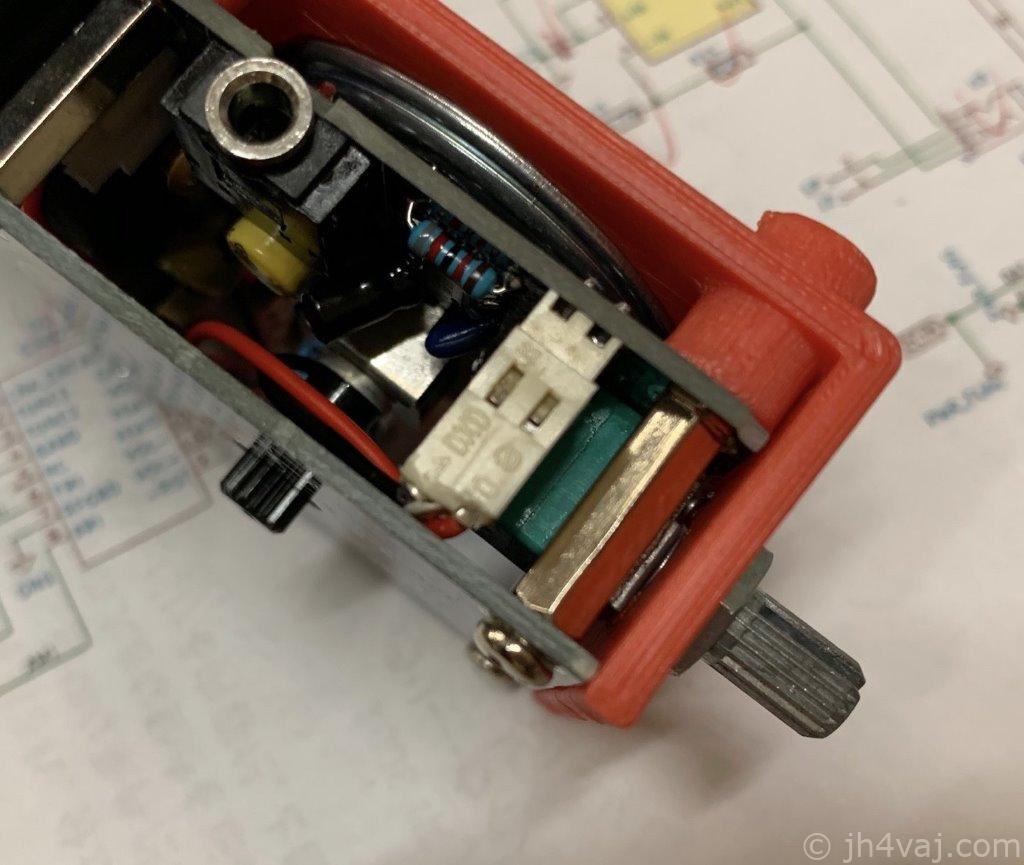

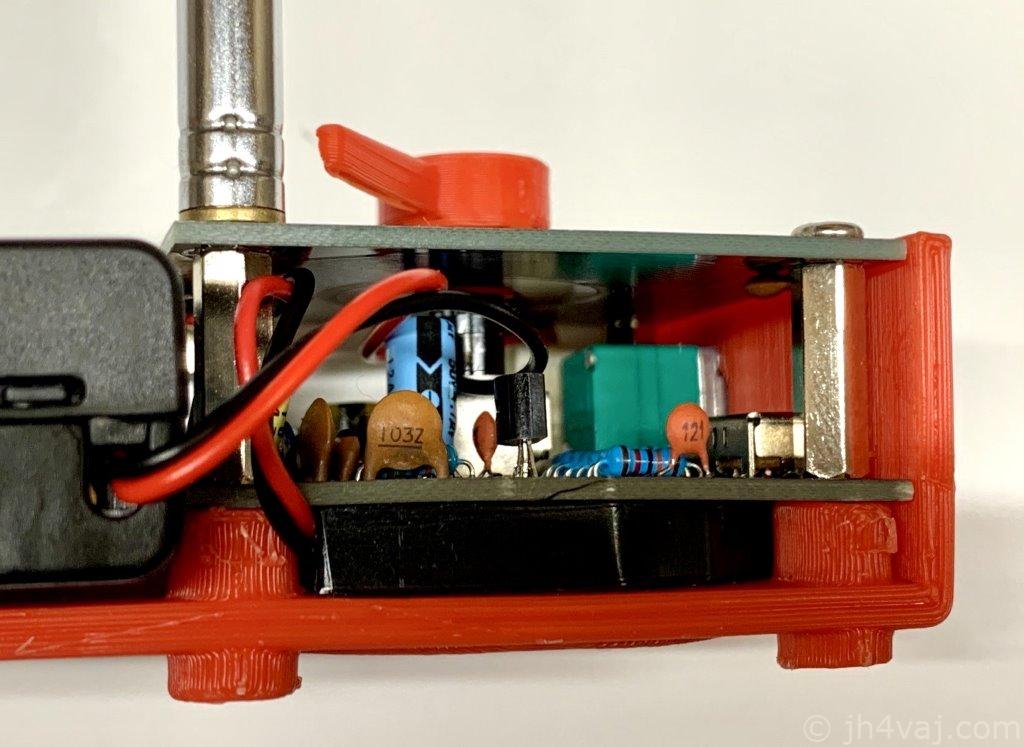

ケースへ組込み

スピーカをどうやって固定するんだろうと思ったら、基板で上から押し付けるようになっていた。スピーカのマグネット部には、クッション付きのテープが貼らているのはそう言うことか。

スピーカの中心の上に来るのがチューニング用の可変抵抗。この固定足が結構長くて、このままだとクッションテープにグッサリと刺さる。ということで、足を曲げた。

この状態で押し当ててみて、スピーカが上手く固定できることを確認。あとは、ネジ止めするだけ。

ここまでは良かったのだけど、上基板(MW用のアンテナ)を取り付けようとしたら、電源コネクタが当たることが判明。手持ちの適当な部品を使ったからしょうがない。諦めて直接はんだ付けしようと思ったのだけど、コネクタのハウジングを数mmカットして逃げた。

不細工だけどしょうがない。余計なことをせずに、本来の組立方法の通りにケーブルを直接はんだ付けすれば問題ないのだから。

ちなみに、スピーカと同じコネクタを使えば高さは大丈夫なのだけど、電源と他のコネクタを同じにすると事故の元。以前、実際にやってしまったことがある。その時はICが燃えた…。なので、電源だけは別のコネクタを使うようにしている。

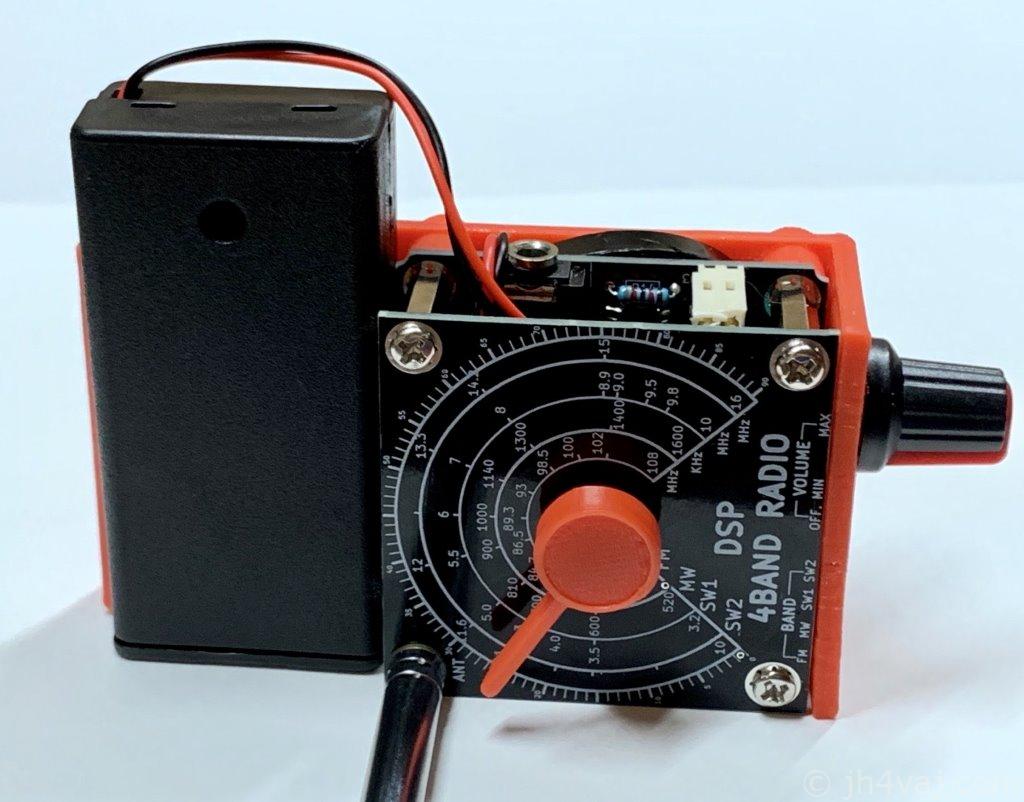

完成

色々とポカミスがあったけれど、なんとか完成。

足の高さが合っていないのかガタついていたので、足を適当に削って調整。

実際の動作の様子はこちら(YouTube)で。

マニュアルにある通り、MW(中波)の受信では本体を90度倒す。ループアンテナの向きの都合。しかし、これほど効くとは驚いた。

チューニングはアナログ式だけど、そのフィーリングはデジタル。ダイヤルを回してジワーッと合っていくというのではなくて、周波数がステップで変化する。なので、クリック感はないけど、チャンネルを選択していく感覚。何だか不思議。

しかし、デジタル表示はないので、どこ(どの局)を受信しているのかはわからない。目盛りを読んで「ここかな?」を当たりをつけてチューニングする。その辺りはアナログ。

ちゃんと聞こえるラジオがこんなに簡単にできるんだなぁ、と驚いた。

改造

スピーカ周り

スピーカがむき出しの状態に近いので、表と裏の音が打ち消しあってちょっと聞きづらい。そこで、横を塞いでみた。

これで少しは聞きやすくなった。基板と下板の間は実測で5.5mmくらい。(太い)結束バンドの切れ端を削って現物合わせで合わせた。横から差し込んだだけで、接着などはしていない。

電池ボックスの配置

MWの受信の際に90度倒して使うことを考えると、電池ボックスは倒したときに底面になる方がケースから飛び出さないように組付けた方がいいかもしれない。右にはイヤフォン端子があるので、左側に倒すようにするのがいいかな。その場合は、電池ボックスのケーブルも右から出るようにした方が良さそう。

というわけで、組み直してみた。

これなら90度倒したときにも安定する。

余談

「BCLブーム」というのが1970年代にあった。あの頃はアナログチューニングが普通。探り探り局を探していく。目盛りの正確性とか安定性とか色々と問題があったと思う。デジタル表示は憧れ。

もし、あの頃、ラジオはデジタル表示が当たり前で安定性も高かったらどうだっただろう?「探り探り」は実はワクワク感を高めていたんじゃないだろうか?デジタルで数字を合わせたら、あとは聞こえるか聞こえないかだけだったら…。

ちょっと検索してみたら、「BCLブームの盛衰 : 戦後日本における海外短波放送のリスナー」という論文が見つかった。

社会科学の側面からの研究であり、ラジオの技術面については触れられていないが興味深い。

https://www.jh4vaj.com/archives/25354

コメント