前々から気になっていたコモンモードチョークを測定してみる。インターフェアなどが出たわけではなく、オマジナイとして付けている。そのため、これが果たして本当に効果があるのかわからない。そこで、VNA(NanoVNAとFA-VA5)を使って特性を見てみる。

コモンモードチョークの測り方

そもそもとして、コモンモードチョークってどう測定するのかをまず調べる。

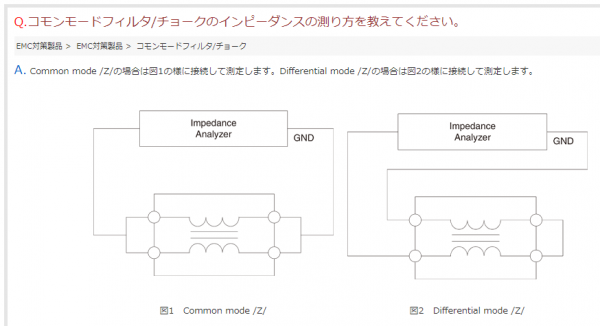

まず、インピーダンス。TDKのサイトのFAQに説明があった。

引用元: https://product.tdk.com/info/ja/contact/faq/faq_detail_D/143…

なるほど、両端をそれぞれショートして測ればいいようだ。

次に、減衰特性。これは、3D無線クラブのサイトに説明があった。

引用元: https://www.ddd-daishin.co.jp/ddd/62-common-inp/index.htm

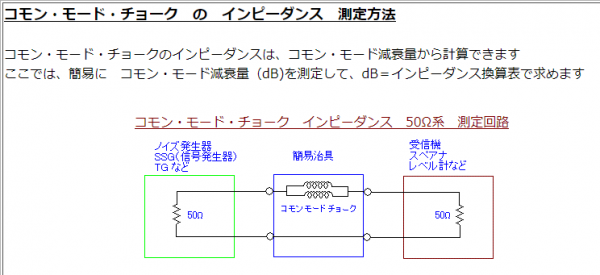

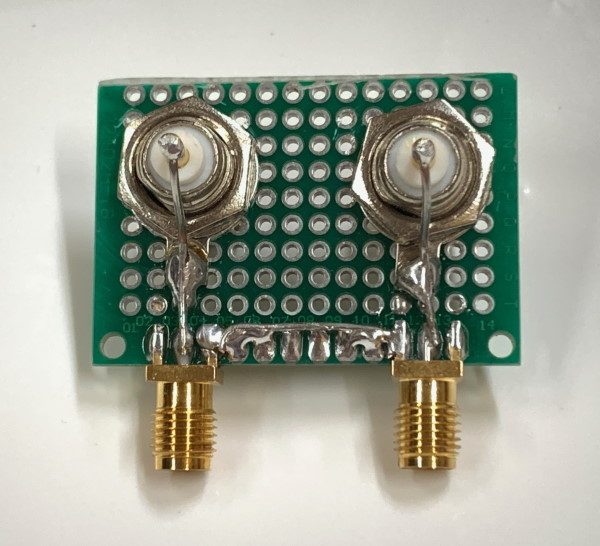

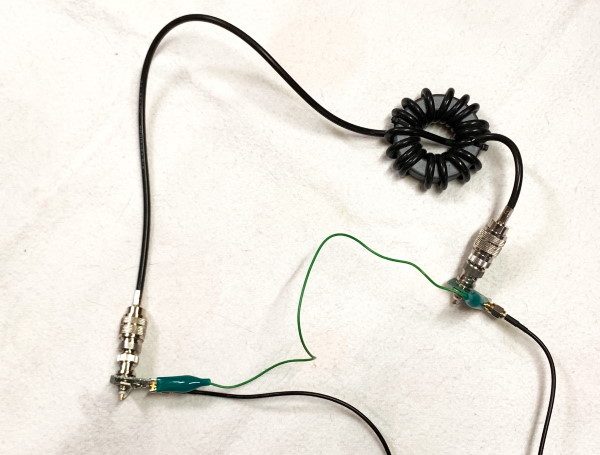

ということで、こんな治具を作った。

BNCに被測定対象を接続する。こちらの芯線とシールド線側をショートさせて、計測側のSMAの芯線に接続。二つのSMAのGND同士を接続。これでOK。と思ったのだけど、これでは入出力のコネクタが近すぎて、直接飛び込んでしまうだろうということに気づき、結局、二つを切り離して使うことにした。

測定

FT240-43 17回巻き

測定対象は、常用しているコモンモードチョーク。FT240-43をコアとして使い、RG-58A/Uを17回巻いたもの。この巻数が巻ける最大数。巻き方はW1JRスタイル。

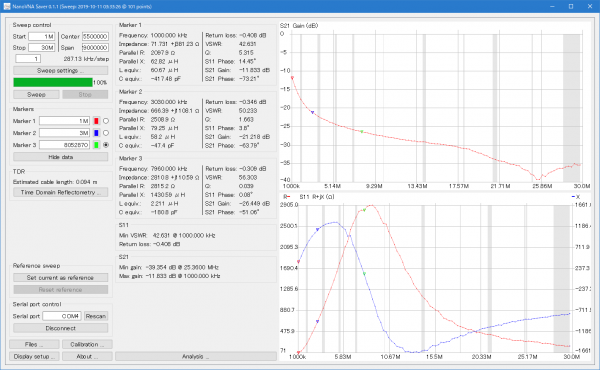

インピーダンス

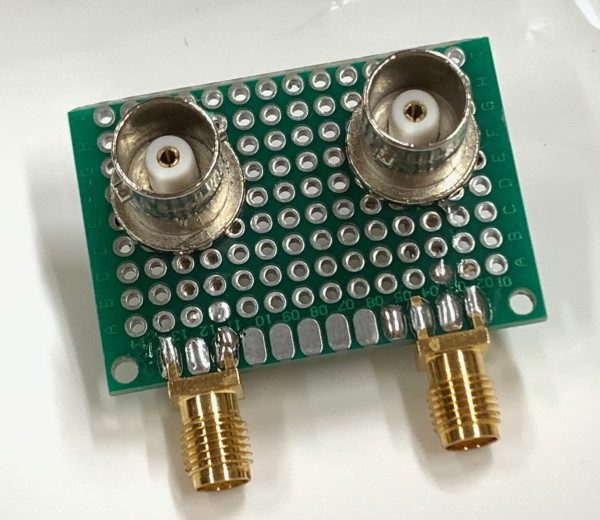

では、インピーダンスを測ってみる。接続の様子。

先程の治具を半分に切って使っている。

本来ならミノムシクリップの先でキャリブレーションすべきだろうが、そこまではやっていない。BCNコネクタからミノムシクリップまで15cm位しかないし。

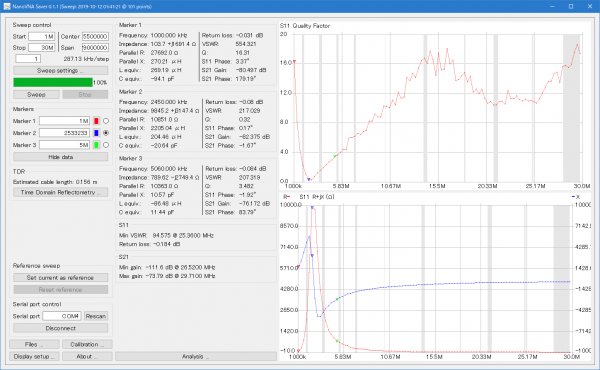

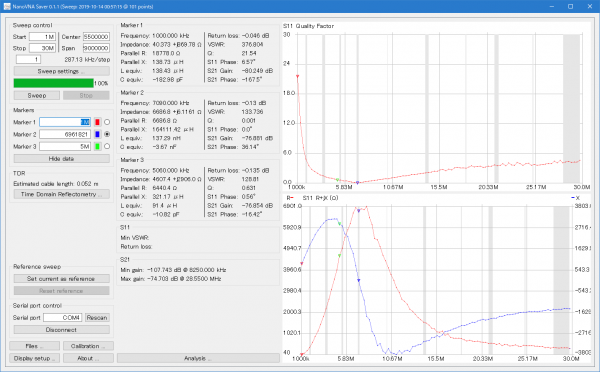

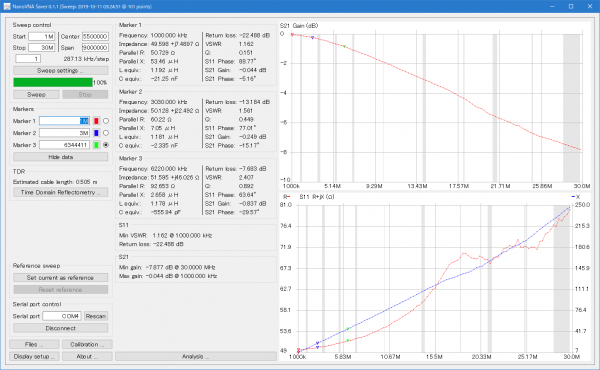

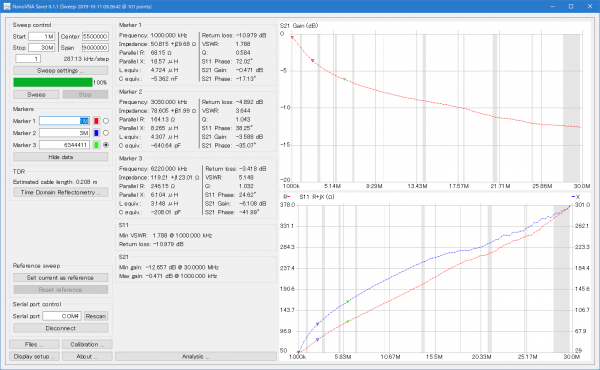

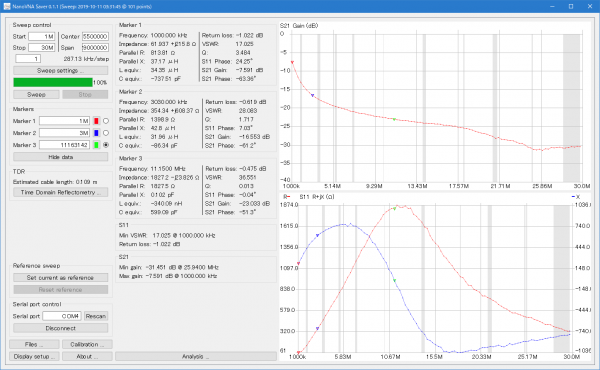

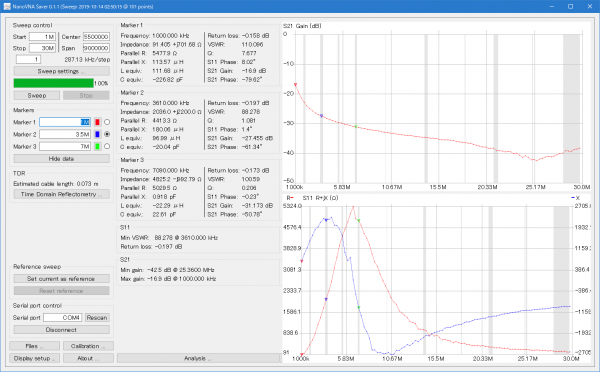

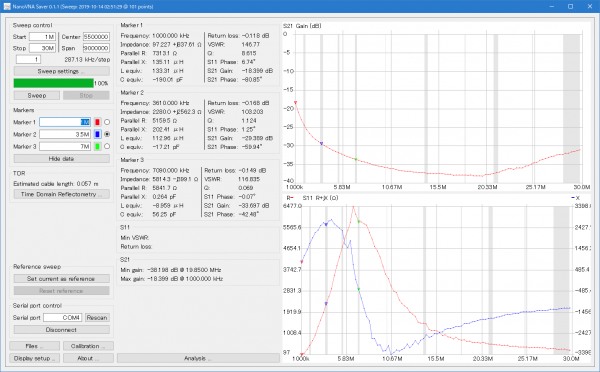

NanoVNASaverではインピーダンスの絶対値(|Z|)は表示できないので、R+jXのグラフで。

測れたのはいいのだけど、困ったことに気づいた。自己共振周波数(jX = 0)がものすごく低い。なんと、概ね2.5MHz(マーカ2付近)。これより上の周波数ではインダクタとして機能していないことになる。これって、ダメなんじゃないだろうか…?この周波数では jX = 0 なので、|Z| = R。したがって、10kΩ弱程度。

しかし、本当にこんなに自己共振周波数が低いのか?やはり、キャリブレーションを手抜きしたのが影響しているのか?ということで、ミノムシクリップの先端でキャリブレーションしてから測定し直し。

思った以上に違った。自己共振周波数は約4.5MHz。jX = 0 のポイントはマーカ2よりももうちょっと上の周波数だけど、測定点が粗いため次のポイントでは jX < 0 となってしまう。インピーダンスは10kΩ強。

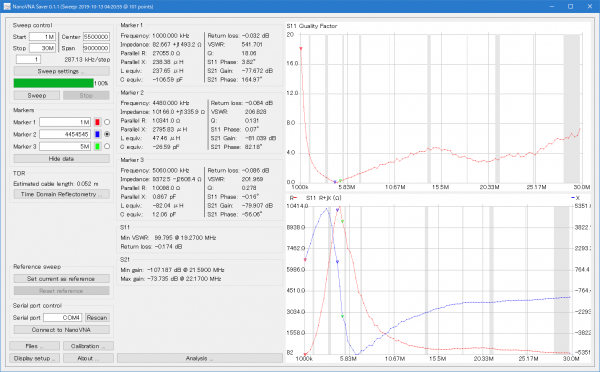

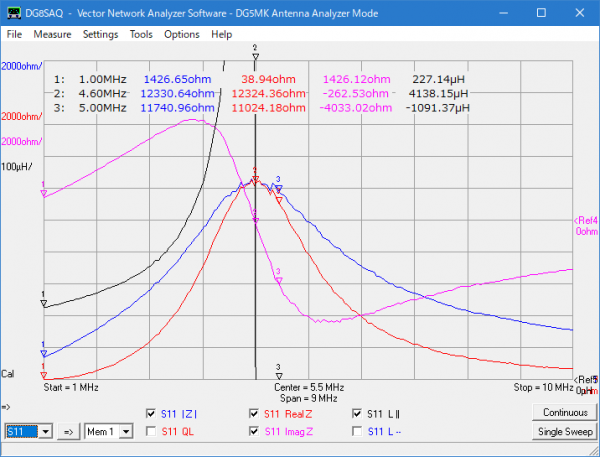

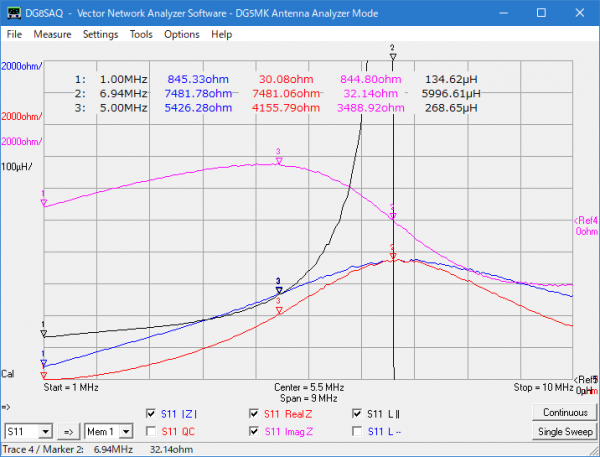

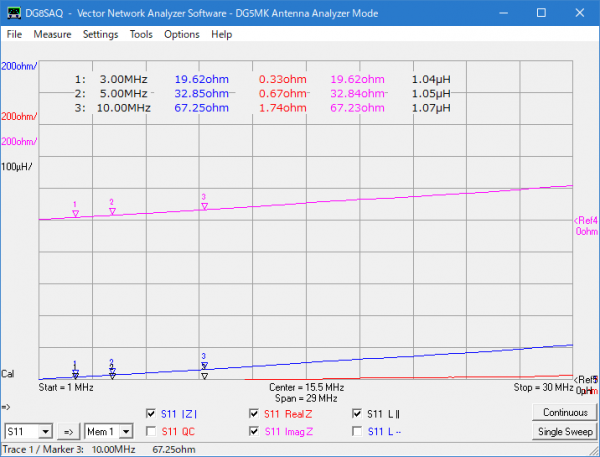

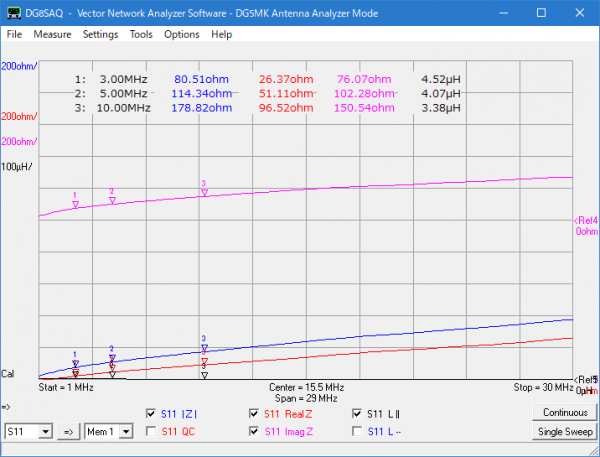

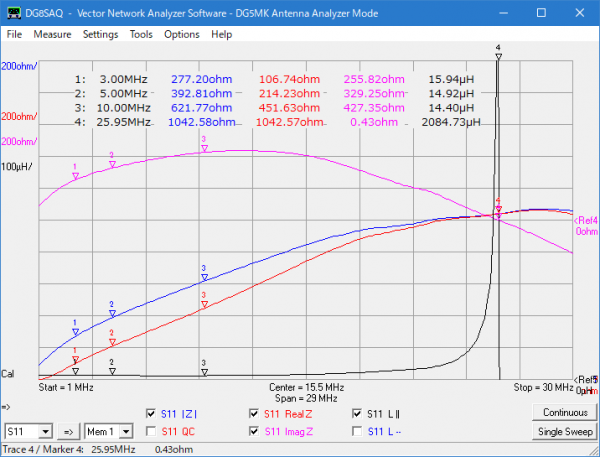

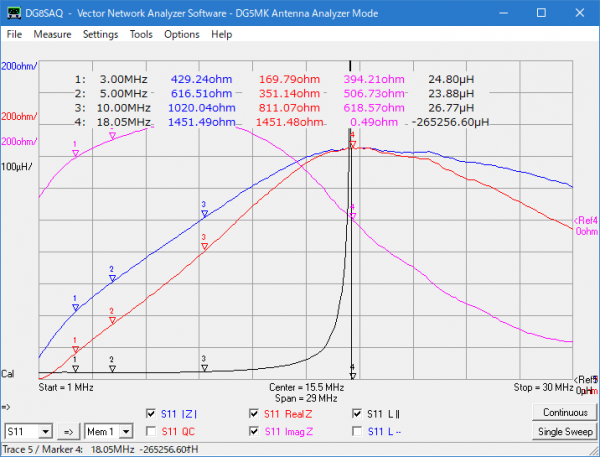

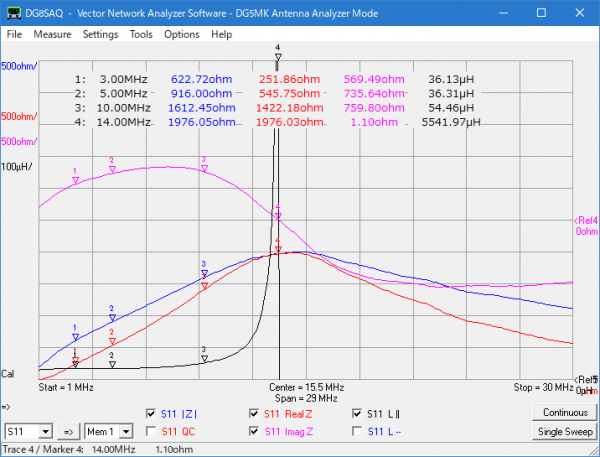

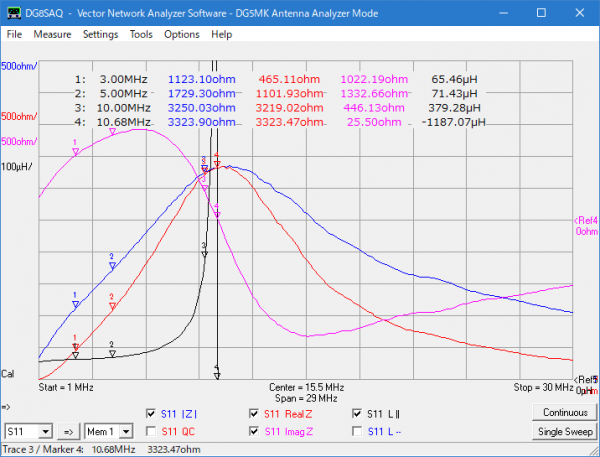

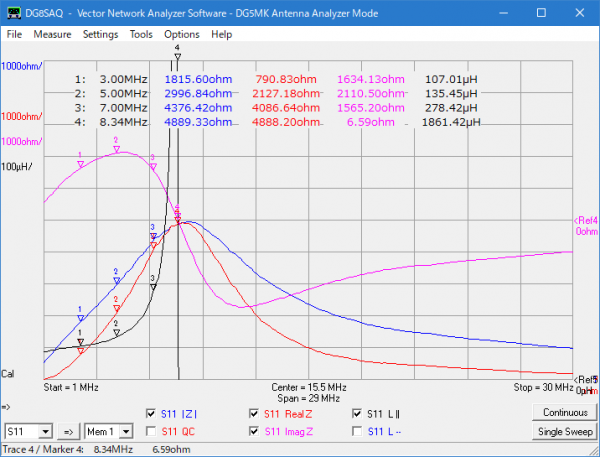

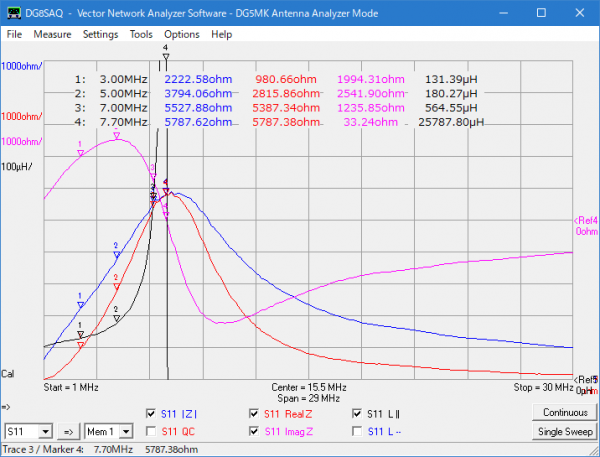

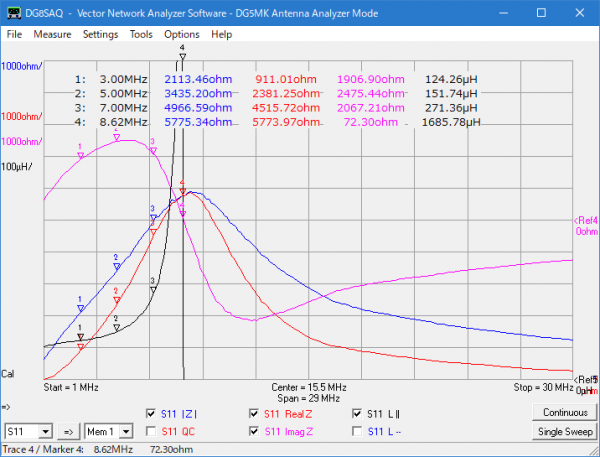

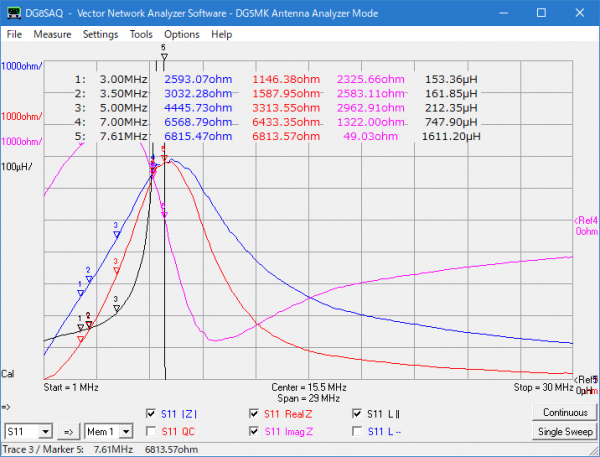

念のため、FA-VA5でも測定してみる。同じミノムシクリップ付きプローブを使用し、その先端でキャリブレーションを行った。

こちらでの測定結果でも、自己共振周波数はほぼ同じ約4.6MHz、インピーダンスは12kΩほど。なお、スイープ範囲は、グラフの読みやすさを優先して、1~10MHzとした。

両者の結果は多少違っているが、お手軽な測定器ということを考慮すれば、誤差の範囲だろう。また、キャリブレーションが大切なことを実感。

FA-VA5では、インピーダンスの実部(Real Z(NanoVNAのR))、虚部(Imag Z(NanoVNAのjX))だけでなく、絶対値(|Z|)も見られるのが良い。さらに、インダクタンス値もグラフで表示できるのも嬉しい。

通過特性

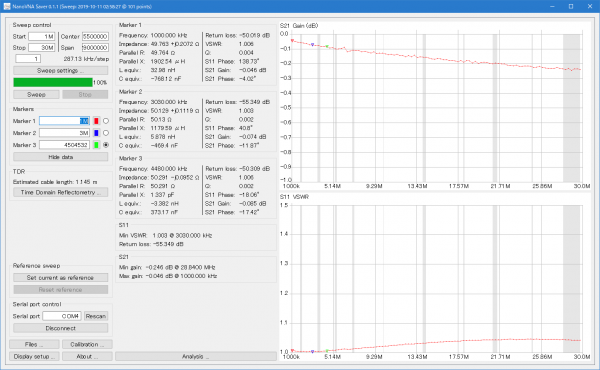

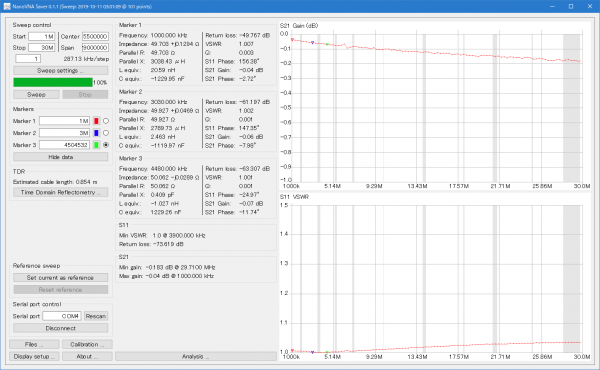

次は、単純な通過特性。どれだけロスするかというもの。

30MHzで-0.25dB程度。同軸ケーブルの長さは、多分、1.3m位。ロスの原因はおそらく変換コネクタ。写真は撮っていないが、手持ちの変換コネクタの都合で数段重ねたので。それを差し引けば、減衰量はもうちょっと少ないと思う。

続いて、コモンモードの減衰特性。測定の様子はこんな感じ。

GND側はリード線でつないだ。試しに外してみたが、ほとんど変らなかった。スイープする度に変化する範囲の中に収まると言うか。キャリブレーションで見られたような劇的な変化はない。

測定結果。

自己共振周波数(約4.5MHz)付近では-33dB程度。また、この周波数より上でも減衰していることになっているが、果たしてこれは意味があるのだろうか?

なお、S11 R+jXのグラフも表示しているが、この測定では(多分)意味がない。無視する。

FT240-43 13回巻き

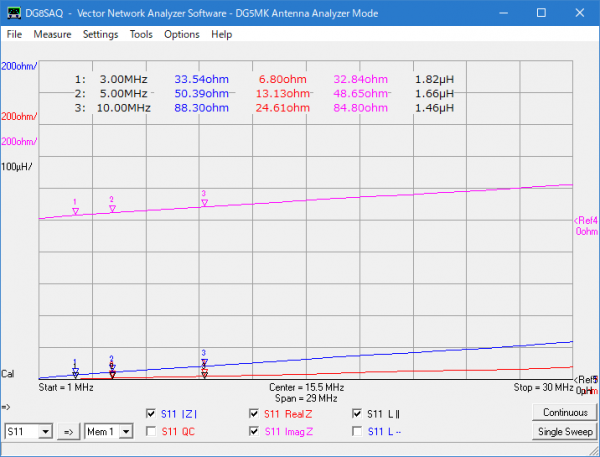

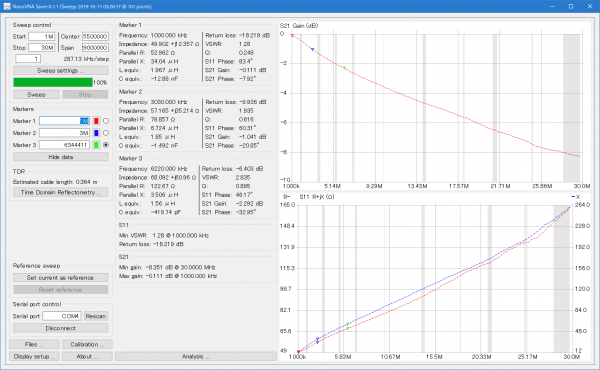

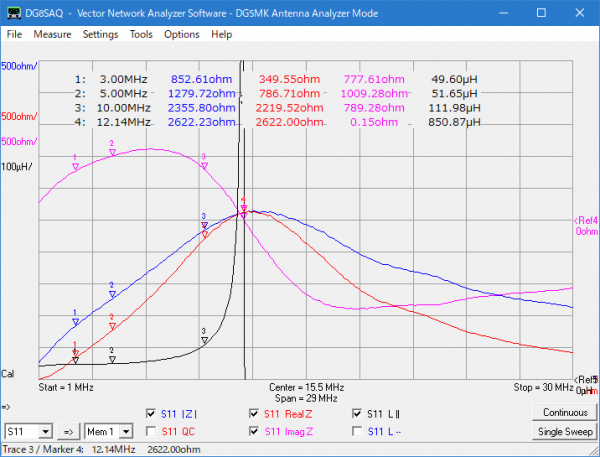

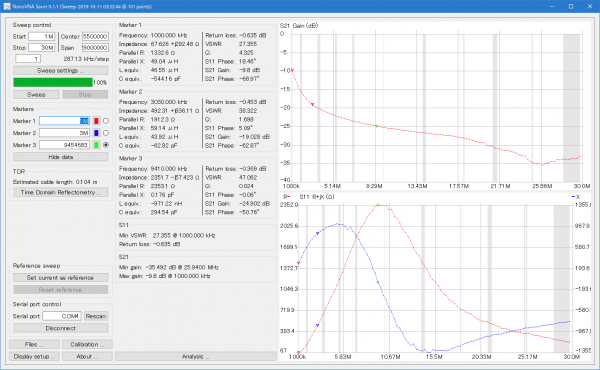

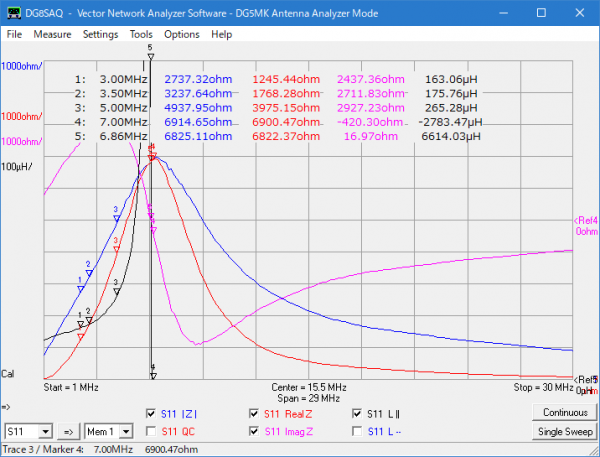

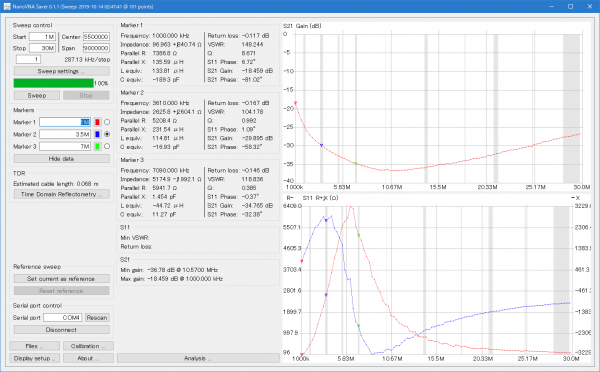

ついでに、もう一つ手元にあるもの。同じくFT240-43にRG-58A/UをW1JR巻きしたもの。巻数は13回。この巻数は、1mのケーブルで巻けるだけ巻いた結果。

最初のものとの比較。言うまでもなく、下が今回の13回巻きのもの。

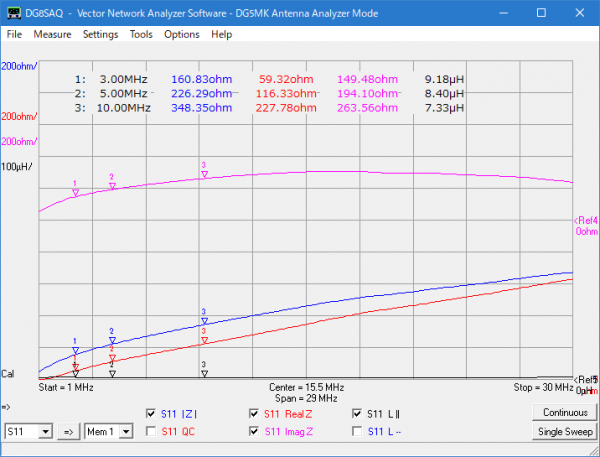

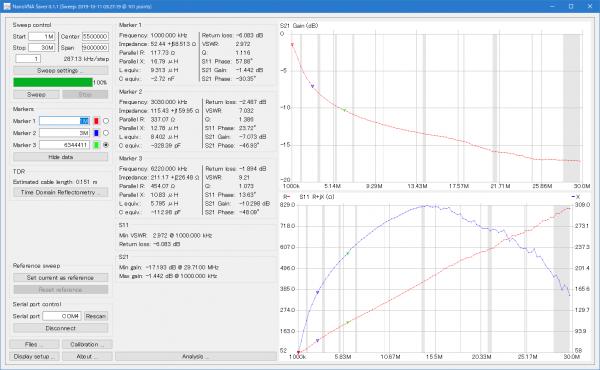

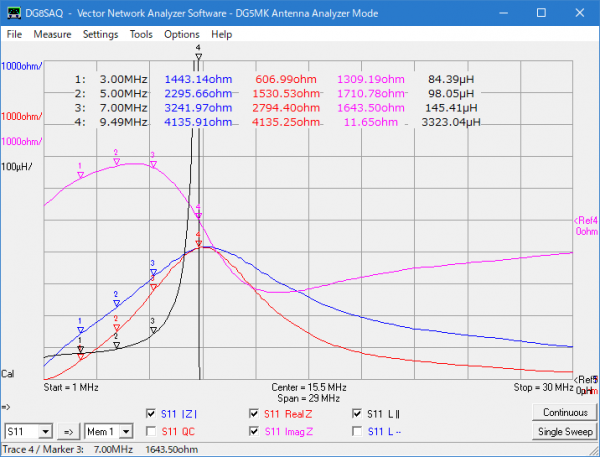

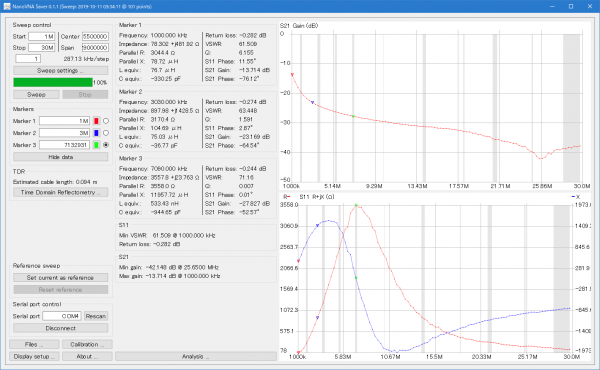

インピーダンス

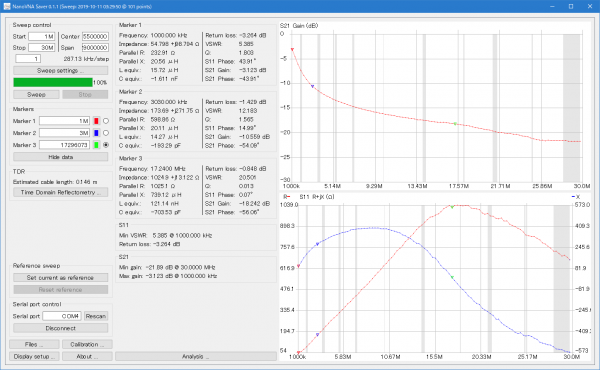

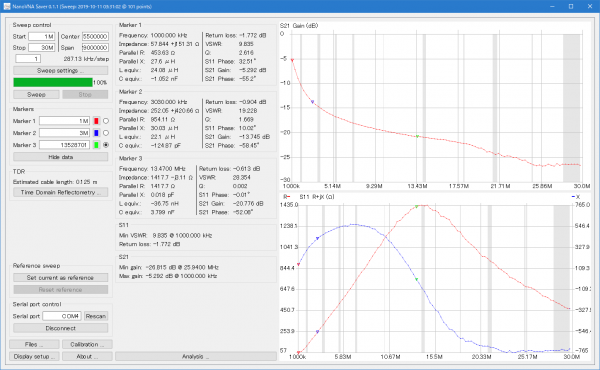

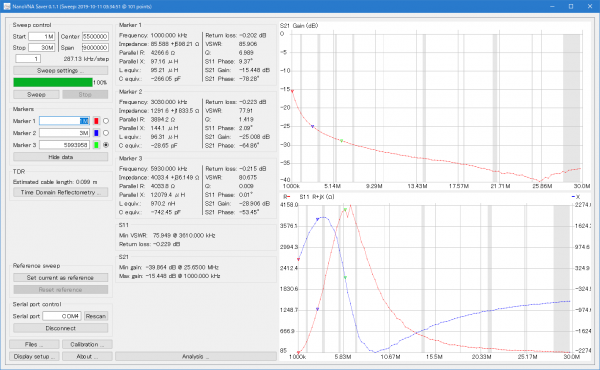

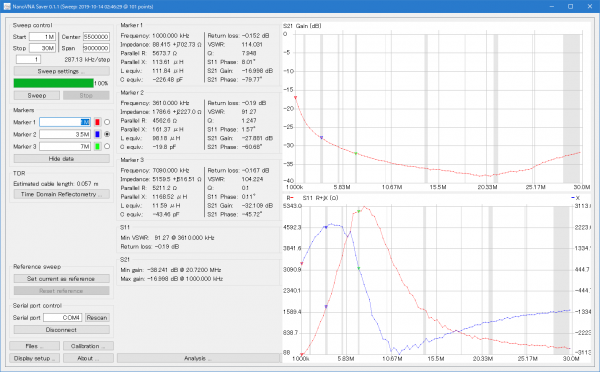

- NanoVNA

- FA-VA5

どちらの測定結果も、自己共振周波数は約7MHz。

通過特性

- 通過損

先程よりもロスが若干少ないが、これは、使用した変換コネクタの数の違いが効いているんじゃないかと思う。ケーブル長の違いは数十cmなので、これくらいの周波数ではほとんど影響はないはず(測定ではわからない範囲)。

- 減衰量

7MHz付近では-34dB位かな?

巻数による変化

この際なので、巻数による違いを見てみる。コアと同軸ケーブルは先程と同じく、FT240-43とRG-58A/U(1m)。巻き方は普通(W1JRではない)。面倒なので、ケーブルは結束バンドなどで固定しない。

なお、ロスの測定は省略。インピーダンスと減衰特性だけ。

0回

比較用にコアに巻かずに、同軸ケーブルだけで測定。

まず、インピーダンス。FA-VA5を使う。自己共振周波数は上がるだろうから、スイープ範囲は30MHzまで見てみる。

続いて、減衰特性。スイープ範囲はこちらも30MHzまで。

測定結果の順は、以下すべて同様。

1回

さすがに、30MHzまでの範囲では自己共振は起こしていない。

2回

3回

4回

自己共振が観測され始めた。約26MHz。

5回

自己共振周波数、約18MHz。

6回

自己共振周波数、約14MHz。なお、ここから縦軸(インピーダンス)の刻みが変っていることに注意。

7回

自己共振周波数、約12MHz。

8回

自己共振周波数、11MHz弱。

9回

自己共振周波数、9MHz強。ここで再び縦軸(インピーダンス)の刻みを変えた。

10回

自己共振周波数、8MHz強。

11回

自己共振周波数、8MHz弱。

11回 W1JT巻

比較用として、W1JR方式で11回巻きしたもの。

自己共振周波数、9MHz弱。

自己共振周波数が上に伸びた。一方、インダクタンス値が減った。変化はあるけれど、どう判断すべきかは微妙な感じ。

12回

自己共振周波数、7MHz弱。

12回 W1JT巻

自己共振周波数、8MHz弱。

傾向は11回巻きのものと同様。

数値上では、自己共振周波数は11回巻きとほぼ同じで、減衰量は11回巻きの場合よりも良いと言ったところか。

まとめなど

自己共振周波数の低さに驚いている。インダクタンスは自己共振周波数より上では機能しない。これはコモンモードチョークも同じだと思うのだけど…。

また、コモンモードチョークとして使用するには、インピーダンス(|Z|)を3kΩ以上確保したい。8回巻きで10MHz位で約3kΩ。当然、これより低い周波数ではインピーダンスが低くなってしまうので、10MHz専用といった感じ。今回の測定結果では、12回 W1JR巻きなら3.5~7MHz用のコモンモードチョークとして使えそう。また、18回、あるいは、19回巻きにすれば1.9MHz用に使えるのではないだろうか?逆に、上の周波数では別のコアを検討する必要がありそう。トロイダルコアではなく、クランプコア(パッチンコア)をたくさん並べるという手法は、自己共振周波数を高く保ち、かつ、コモンモードチョークとしての効果を高めるという効果が期待できるということか。

なお、3kΩの根拠は、「トロイダル・コア活用百科」による(伝送路インピーダンスの60倍以上)。

減衰特性だけを見れば、17回巻きとか13回巻きのものでそれなりの性能に見えるんだけどなぁ…。自己共振周波数は無視しちゃダメだよなぁ…。

それと、キャリブレーションは重要。高々15cmくらいのプローブ(ケーブル)だったので「この程度の測定なら大丈夫だろう」と思ったけど、甘かった。これが分かったのも収穫といえば収穫。

コメント

はじめまして。本記事を参考にコモンモードフィルターを欲しい特性で作成しようと思っています。nanoVNAで測定した減衰特性の写真が抜けていて、測定じの設定の参考にしたくUPお願いできませんか?

ご指摘、ありががとうございます。確認してみたところ、どういうわけか、17回巻きと13回巻きの減衰量の画像が失われています。何かの手違いで消してしまったのだろうと思います。残念なことに、この画像のコピーはどこにも見当たりませんでした。完全になくなってしまった状態です。

減衰量の特性はS21のGainを見ています。「巻数による変化」で示しているものと測定自体は同じです。もし、NanoVNA単体で見るならLOGMAGですね。参考になれば。

ご回答ありがとうございます。これから色々やってみます。

NanoVNAでのコモンモードフィルターの測定記事参考にさせて頂きました。 ありがとうございました。

ただし、なぜか、Calibrationがうまくいきません。

またNanoVNAでのコモンモードフィルターの測定結果も、購入したモードフィルターに付属していた測定結果と

10dB以上違ってしまいます。

何か、ご助言を頂けたら、助かります。

すみませんが、状況がよくわかりません。コモンモードフィルタとキャリブレーションとがどう関わっているのでしょうか?もう少し具体的に教えて頂ければ何かわかるかもしれません。

返信ありがとうございます。

”コモンモードフィルタとキャリブレーションとがどう関わっているのでしょうか?”<==添付のファイルに、私のやったこと、疑問に思っていることを記入しました。 もし、他に必要な情報ありましたら、お知らせください。

野口

添付ファイルがありません。

といいますか、そもそもコメントにファイルを添付するような機能はありません。

画像は添付できますので、文章と画像でお願いします。

コメントにpdfファイルを添付するような機能が、無かったのですね。jpgファイルに変換してみました。今度は、如何でしょうか?

コモンモードフィルターをNanoVNAで測定するため、まずNanoVNA付属のCableでCalibration後、NanoVNA付属のCableを接続(Thru)でS21ゲインを測定しました。

NanoVNA付属のCableでCalibration後、今回購入したCableを接続(Thru)でS21ゲインを測定した結果:(NanoVNA付属のケーブルとほぼ同じ結果です!)

今回購入したCableは、コモンモードフィルター測定用に購入したもので、SMA-BNC+蓑虫クリップです。このCableでコモンモードフィルターを測定したところ、測定結果が大きく違い、この違いの原因と対策を探したいのです。

まず、わかりやすいところから。

キャリブレーションのCalibration Standardsは、キャリブレーションキットの素性がわかるならその値を入れるべきでしょうが、わからないので「Use ideal values」を選択せざるを得ないでしょう。チェックを入れても入れなくても変らないのは、そこに入っている値がideal value(理想値)だからじゃないでしょうか?適当な値を入れてみると結果が変わるのではないかと思います(未確認ですが)。

キャリブレーション後に直結で2dBになるのは、単純にキャリブレーションが上手く行っていないからだと思います。直結した状態を0dBとするのがキャリブレーションです。これはキャリブレーションし直せば大丈夫だと思います。

ここから測定関連です。まず、測定に使うケーブルを使ってキャリブレーションを行ってください。そうしないと結果が大きく変ってしまうというのが上の私の記事の前半です。ミノムシクリップ付きのようなので、open/shortは簡単でしょう。load用には50Ωの抵抗を用意します。100Ωを二本パラにすれば大丈夫です。抵抗の足はできるだけ短くした方が良いです。

ところで、ミノムシクリップが付いているリード線の部分が結構長そうなのが気になります。シールドがなくむき出し状態ですから、ここで出力から入力に(空間経由で)飛び込んでいるのではないかと思います。私は減衰量の測定にはミノムシクリップケーブルは使っていません。

それと、講習会ではどのように測定したのかも知りたいです。私は測定方法がよくわからずにネット上で情報をかき集めて上のような測定を行いました。もっと良い方法があるなら、それでやってみたいです(特殊で高価な測定器なら難しですが…)。

JH4VAJ様

情報ありがとうございます。

まずNanoVNA付属のケーブルで「Use ideal values」でキャリブレーション後、Thruで測定しましたところ、添付の通り波打っており0dBにはなりませんでした。

何度も、キャリブレーションをやり直してみましたが、だめでした。このあたり、何が問題なのか、もし分かりましたら、ご助言頂けると助かります。

なお、講習会では、VNWA3での測定でした。

野口

拝見しました。問題がありそうなことはわかりますが、何が問題なのかは、すみませんがわかりません。

手元のもので今やってみた結果を添付します。スキャン範囲は50kHz~900MHzで、右下がS21 Gainのグラフです。完全に0dBではないですが、±0.5dBの範囲には収まっており、また、周期的な波は見られません。

それから、講習会で使った測定器の情報、ありがとうございます。接続はどのようになさったのでしょうか?ケーブルとか治具とかその辺りがキモのように思います。

JH4VAJ様

返信ありがとうございました。

結果を拝見しますと、私のものとかなり違いますね。

NanoVNAに付属の、ケーブルやLoadの不良か、

それとも、私の持っているNanoVNA自体の不良のように思われます。

ご助言、ありがとうございました。

野口