参考までに、バージョンの違いはアンプ回路の構成だけで、外観や機能には違いはありません。

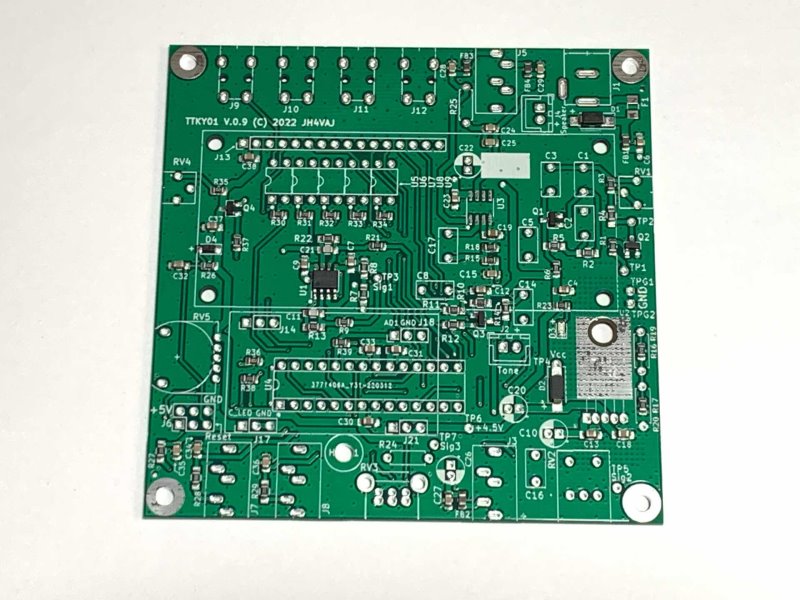

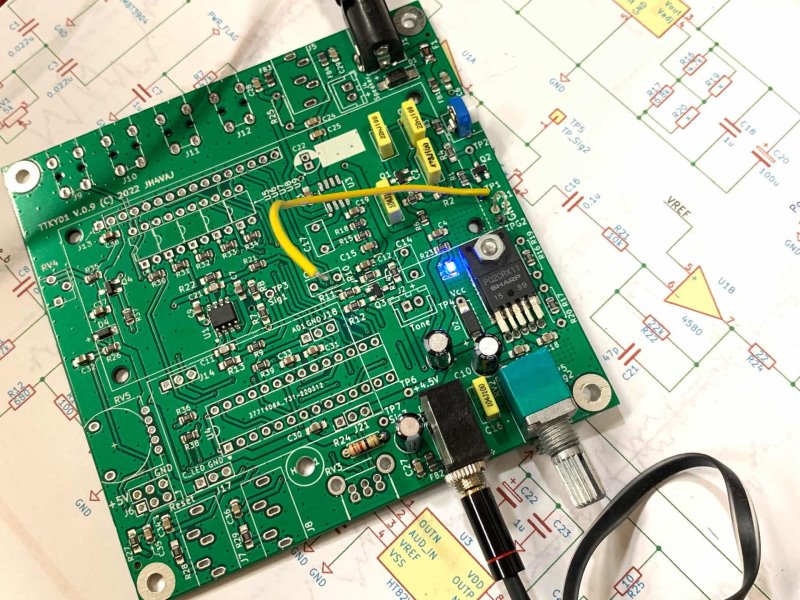

基板

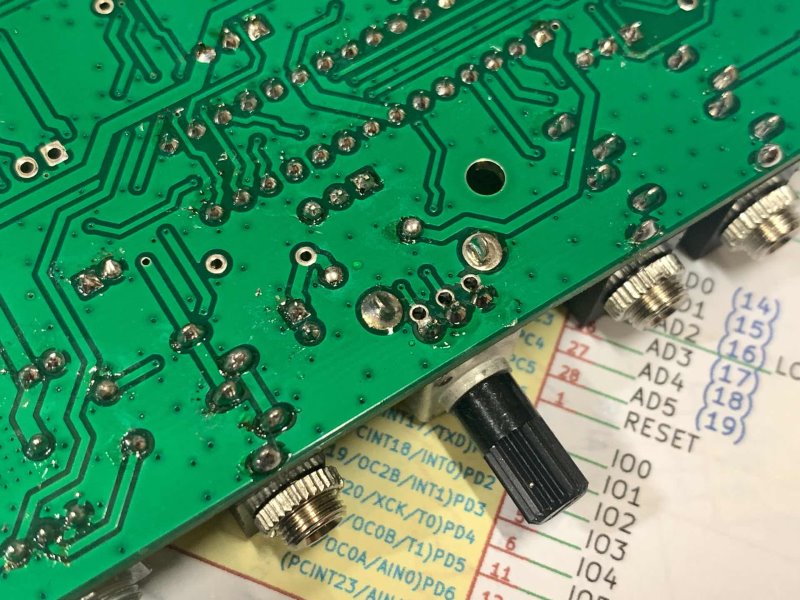

チップ部品のほとんどは実装済みです。この状態で約80点のチップ部品が搭載されています。

V.0.9基板では、ポリフューズ(F1)、アンプIC(U3)の二点のチップ部品が未実装です。V.1.0基板ではすべてのチップ部品を実装済みです。

基板組立

一気に組み立てるとトラブルが起きた場合に原因を見つけるのが難しいので、ブロックごとに動作を確認しながら組んでいきます。

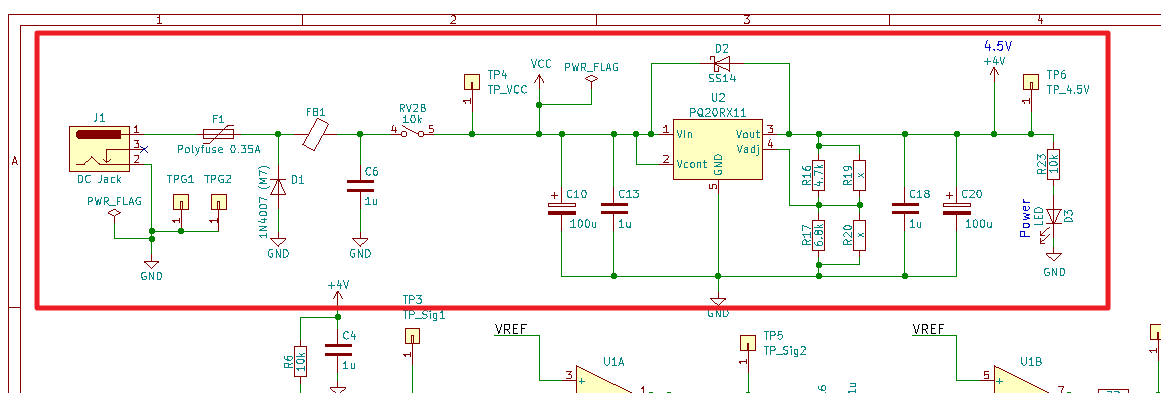

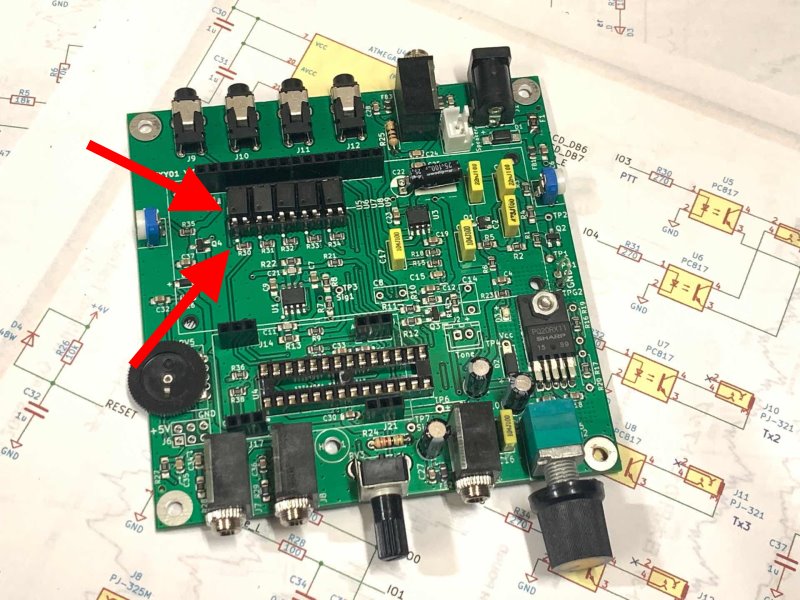

電源部

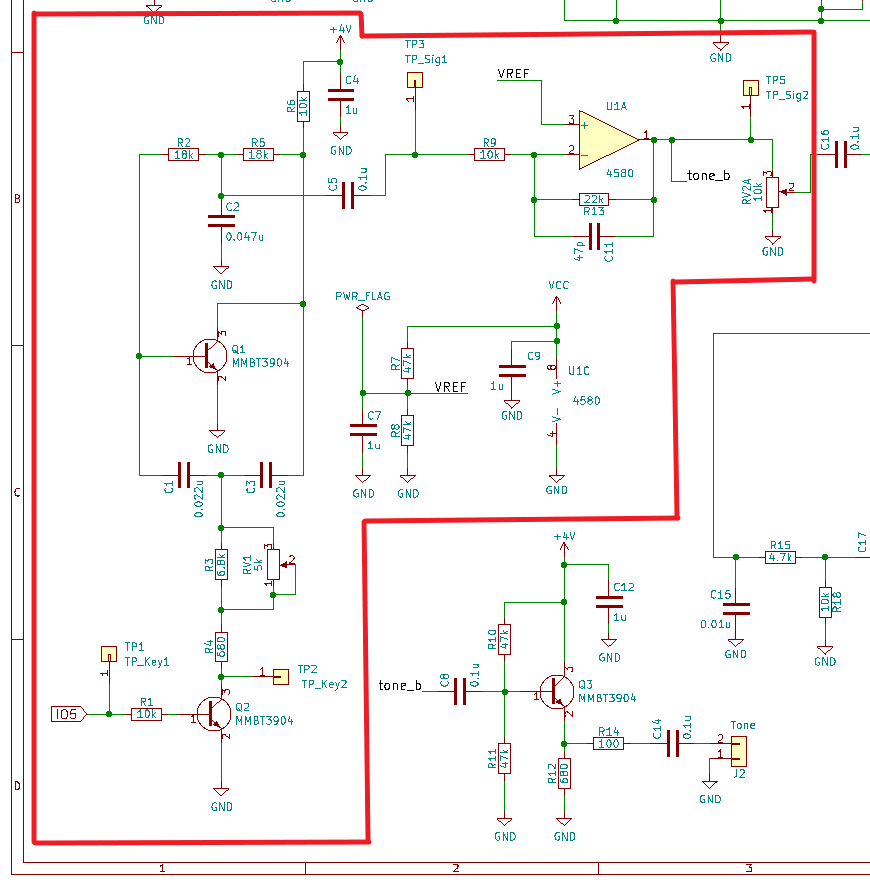

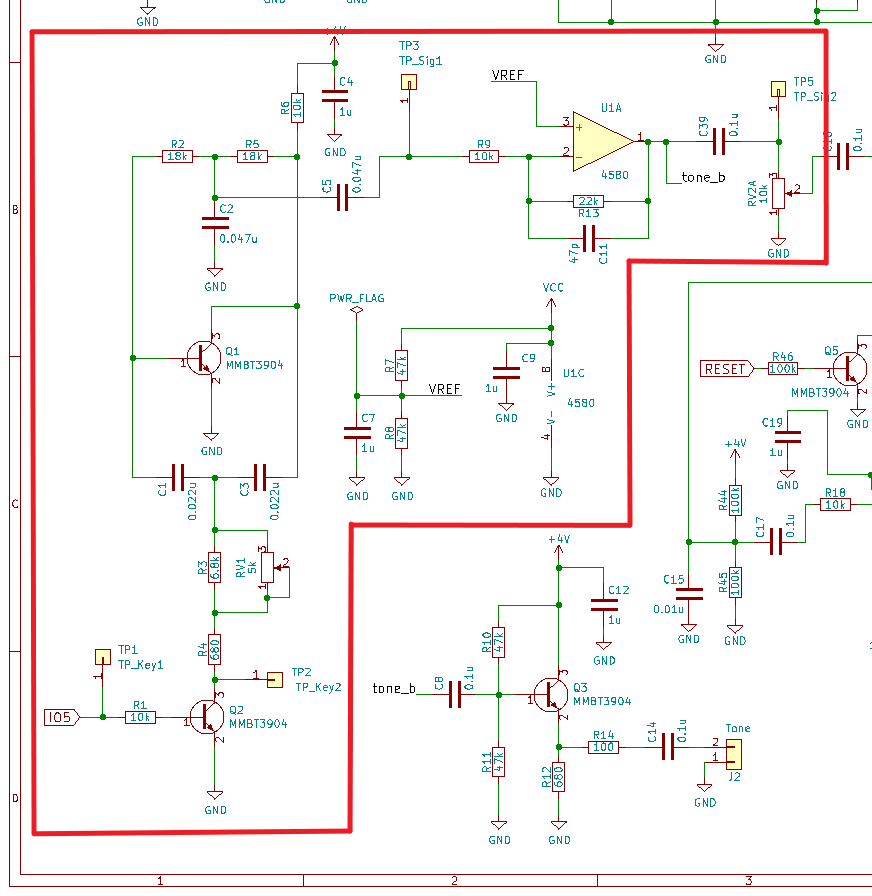

赤で囲った範囲です。と言っても、チップ部品等は実装済みですので、取り付けるのは、レギュレータ、電解コンデンサ(2個。C10はV.0.9/V1.0基板では100μF、V.1.1では470μF)、DCジャック、ボリューム(電源スイッチ)だけです(V.0.9基板ではポリフューズも取り付けます)。

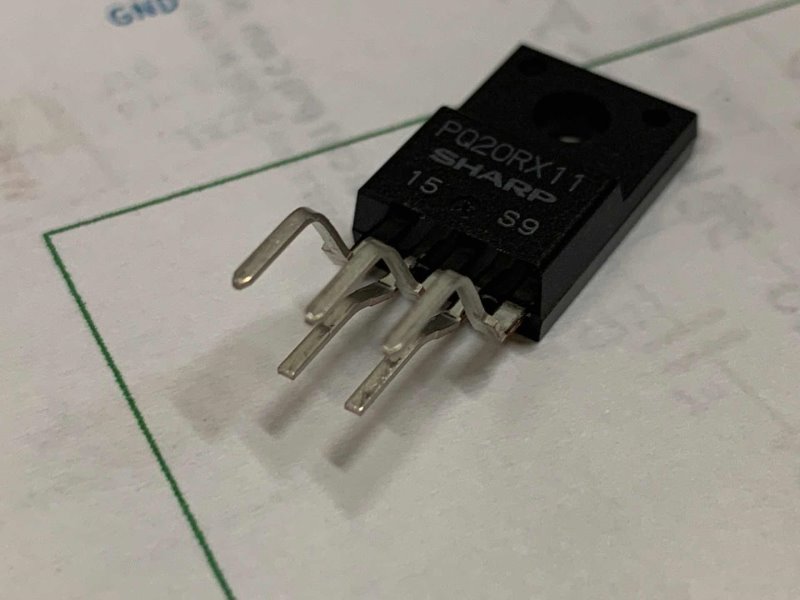

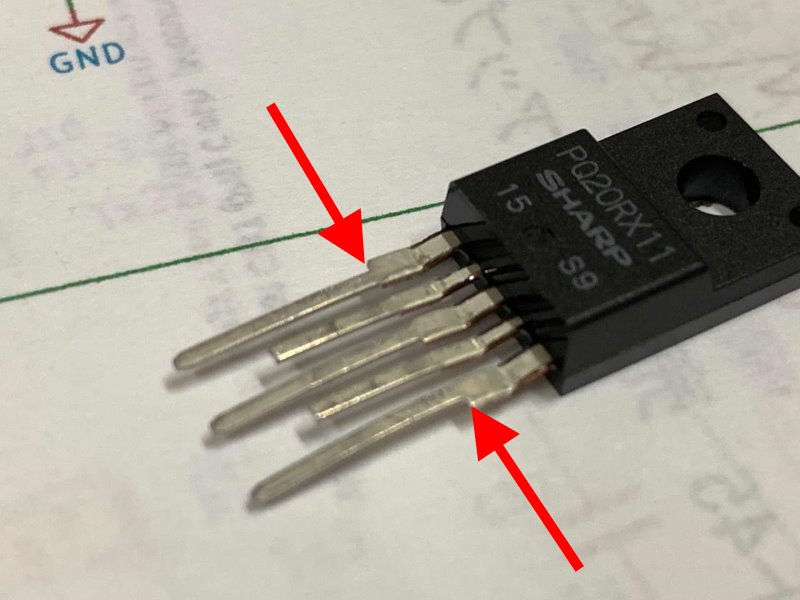

レギュレータの足は千鳥状に整形されています。これを、一旦、真っすぐ伸ばし、矢印で示したところで下に向けて90度曲げます。ラジオペンチなどを使うと簡単に加工できます。

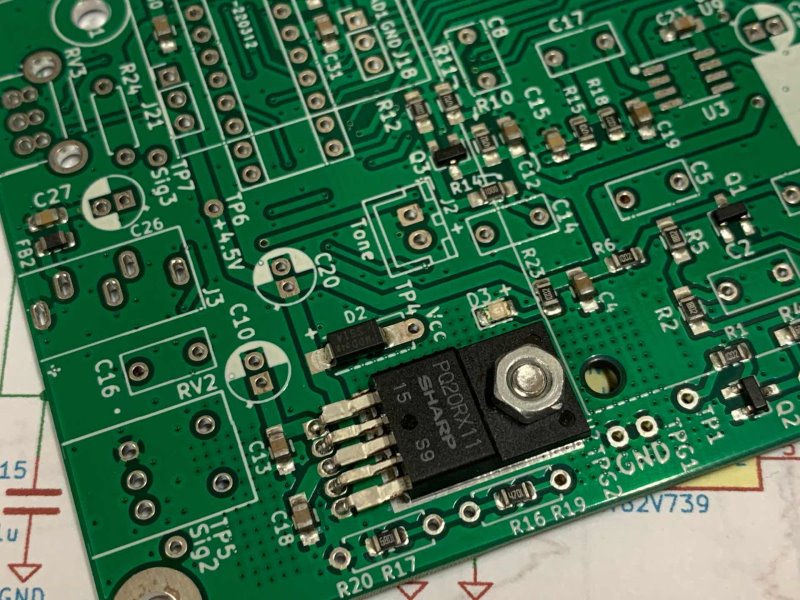

レギュレータは裏から皿ビスで留めます。もし、シリコングリスをお持ちなら、ごく少量を塗っておくと良いかと思います。皿ビスを使っているのは底板との距離が短いためです(ナベビスを使うとネジ頭が底板にぶつかります)。

電解コンデンサは浮かさずに取り付けて下さい。浮いて高くなると蓋が閉まらなくなります。

DCジャックの足は長すぎるので切ります(切らないと底板に当たります)。また、基板から浮かないよう(基板との間に隙間ができないよう)気をつけてください。浮いてしまうと、パネルがはまらなくなります。

電源部の実装作業は以上です。

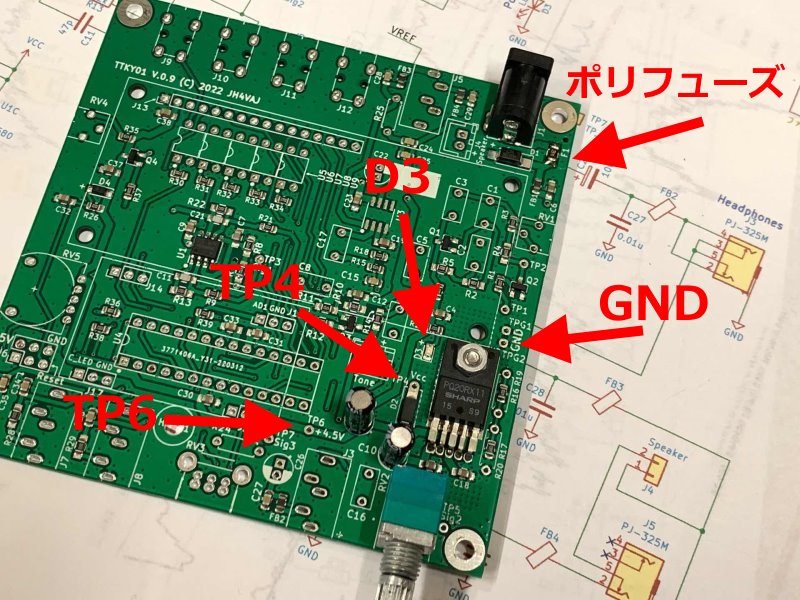

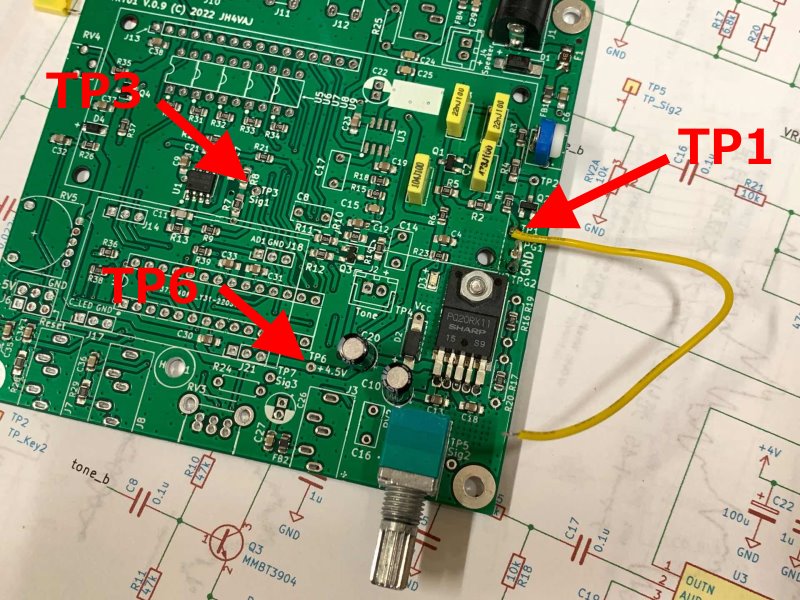

電源をつなぐ前に、Vcc(TP4)とGNDの間がショートしていないことを確認します。同様に、4.5V(TP6)とGNDの間もショートしていないことを確認します。テストの前には、必ずこのチェックを行ってください。余計なトラブルを防ぐためです。もしショートしていたら、どこかにハンダブリッジや配線クズが張り付いていたりということが考えられますので、ルーペ等を使ってじっくりチェックしてください。

ショートしていないことが確認できたら、適当な電源をつなぎます。電圧は5~13.8Vの範囲のものを用意してください(センタプラス)。電源をつないだらスイッチを入れます。TP4には接続した電源の電圧が、TP6には約4.5Vが出力されます。また、LED(D3)が点灯します(このLEDは電源部の動作確認のためだけのものです。手配の都合のため発光色は随時変更されます)。

低周波発振部とバッファ

赤枠内が低周波発振部とバッファです(左がV.0.9/V1.0基板。右がV.1.1基板(C39が追加されている))。未実装部品を実装します(フィルムコンデンサと半固定VR)。

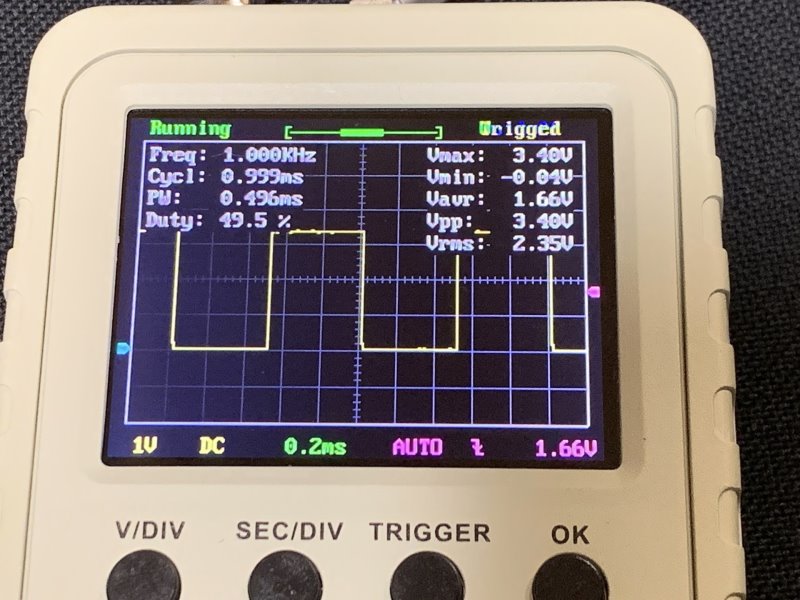

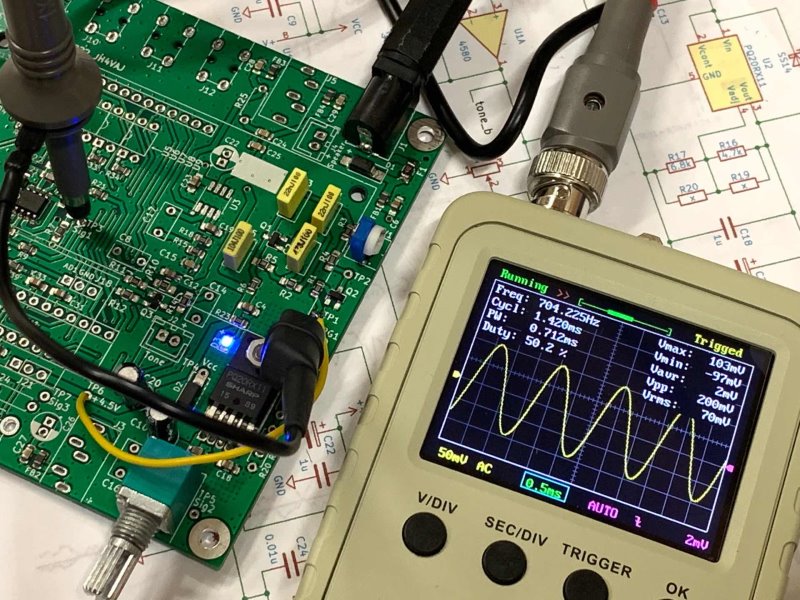

TP1をTP6に接続すると、TP3に発振波形が見られるはずです。結合はACに設定してください。

それなりの正弦波のようになっていると思います。レベルは、Vppで200mV強、Vrmsで70mV程度のようです。発振周波数によって電圧レベルは変動します。発振周波数の可変範囲は、概ね500~850Hz程度です。

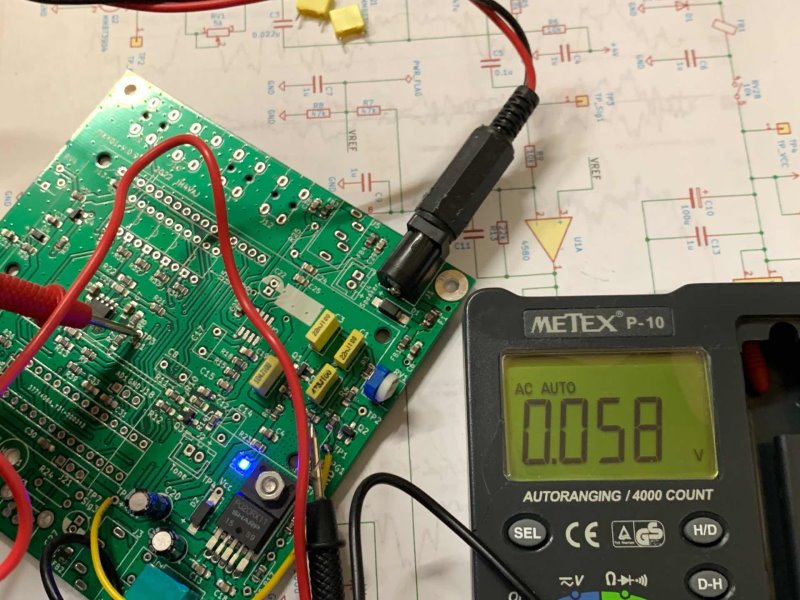

オシロスコープがない場合は、テスタのAC VレンジでTP3(とGND)をチェックしてください。概ね50~100mV程度の電圧になると思います(発振周波数によって電圧が変化するのは上述の通り)。

テスタの確認はあくまで参考程度です。DSO Shellのような安価なオシロスコープでも波形などが確認できるので安心でとても便利です。DSO Shellについてはこちら。

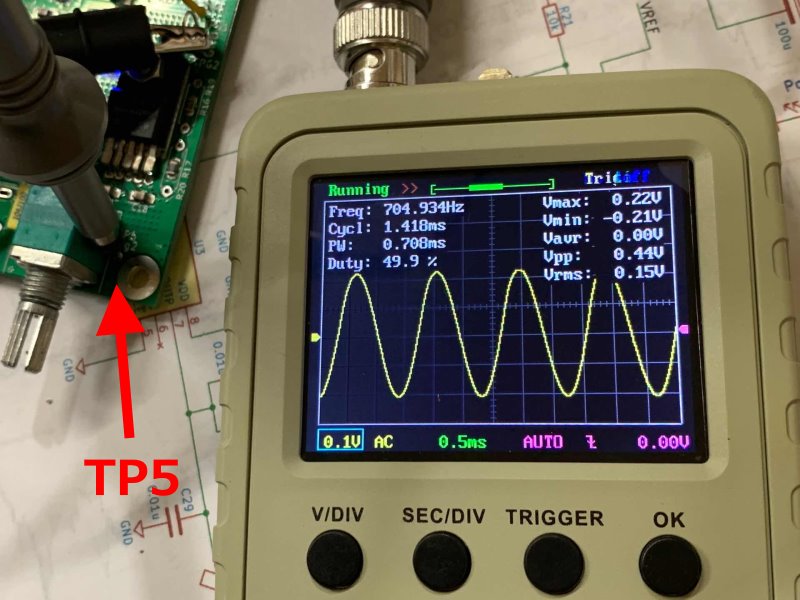

低周波発振部がOKなら、バッファ部も確認します。こちらは実装済みですので、チェックするだけです。TP5にTP3の約2倍(計算上は2.2倍)の電圧波形が得られます(もし2chオシロがあれば、TP3とTP5を同時に観測すると位相が反転しているのもわかります)。

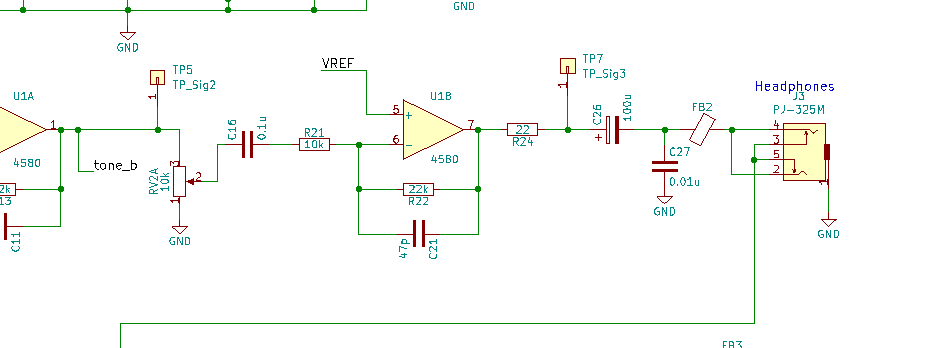

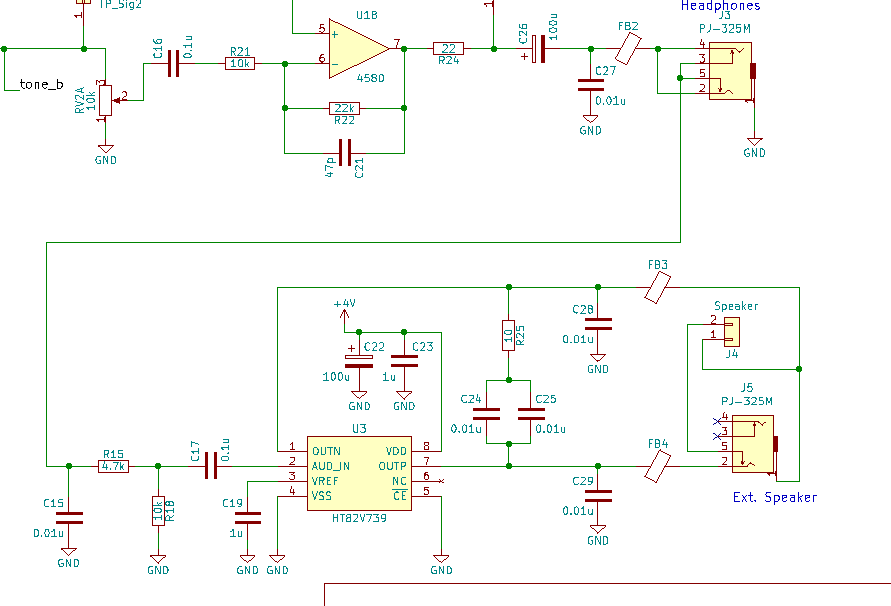

ヘッドフォンアンプ

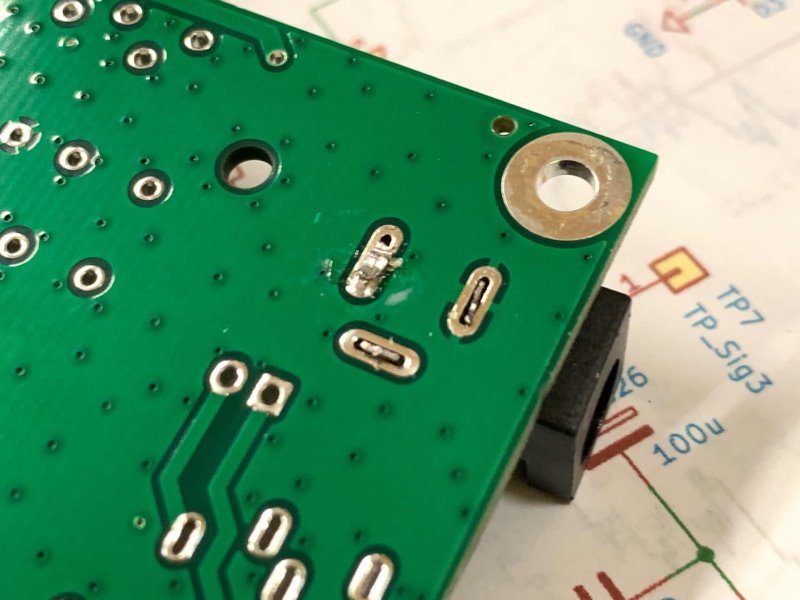

C16、C26、J3を実装します(V.0.9基板の場合はR24も実装します。V.1.0基板では実装済みです)。

ヘッドフォン(イヤフォン)をつなぐと、TP1をTP6に接触させる度にトーンが聞こえます。ボリュームは適当な位置に設定して下さい。

スピーカアンプ

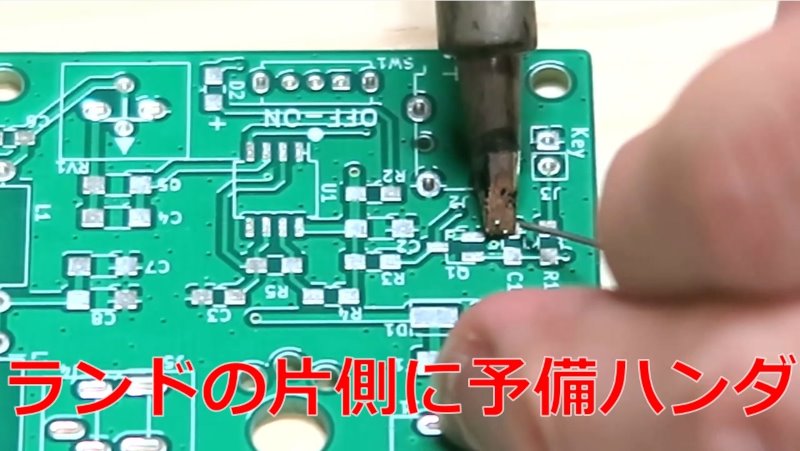

V.0.9基板ではアンプIC(U3)をハンダ付けします(チップ部品)。ハンダ付けの方法は、こちらの記事を参考にして下さい。

V.1.0基板ではアンプICも実装済みです。ただし、別型番のものに変更してあり、上の回路図とは少々異なっています(部品番号は原則同じです)。

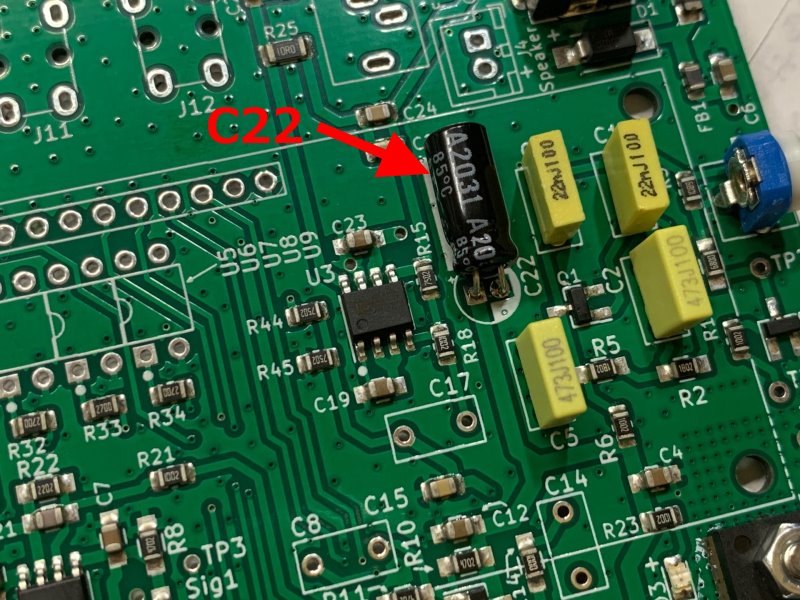

その他の周辺の部品も取り付けます。C22は倒して実装します。下の写真の左がV.0.9基板、右がV.1.0基板です(アンプIC変更に伴う周辺のレイアウト変更)。

これでスピーカをつなげば(J4: 内蔵、または、J5: 外部)、先程と同じようにTP1をTP6に接触させる度にトーンが聞こえます。なお、ヘッドフォンを接続するとスピーカの音は遮断されます。

ここまででアナログ部は終了です。

LCDモジュール

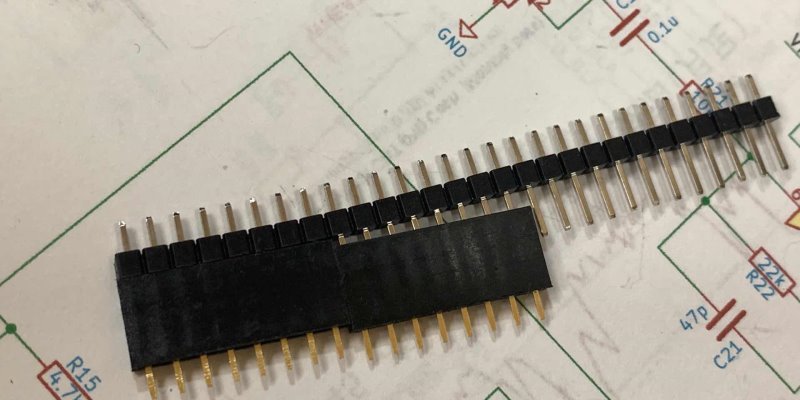

液晶モジュールにピンヘッダ、基板側にピンソケットを取り付けます。ピンヘッダは子基板取り付けのものと一緒にして長いものを付けておきますので、カットして使って下さい。

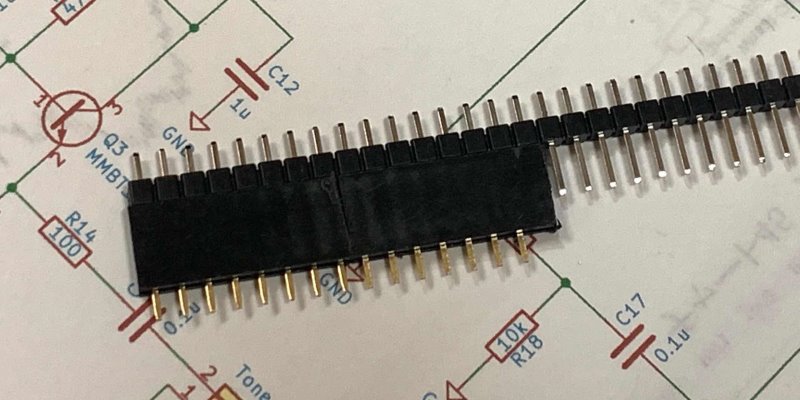

初期の頒布品では16ピンのピンソケットが入手できなかったため、8ピンのものを二つ入れています(16ピンのピンソケットが入っている場合はここの説明は飛ばしてください)。これがちょっと残念なことに、わずかに幅が広く、素直には並びません。この下の写真のようにピンヘッダに挿すとぶつかります。

そのためピンソケットの側面をヤスリで削って下さい。柔らかめのプラスチックですので簡単に削れます。

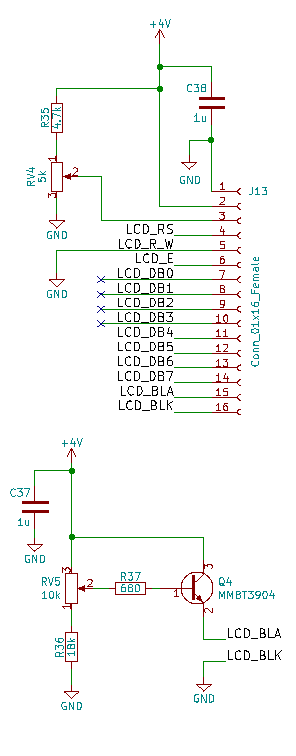

上の写真のように、スムーズに並んで挿さるように加工しておきます。面倒なら、やや乱暴ですが、1ピン分カットしても構いません。中程の数本はどこにもつながりませんので(下の回路図のJ13の7、8、9、10ピン)。

ピンソケットの加工が済んだら、LCDモジュールを付ける前に、RV4の半固定抵抗とRV5の薄型ボリュームを取り付けます。

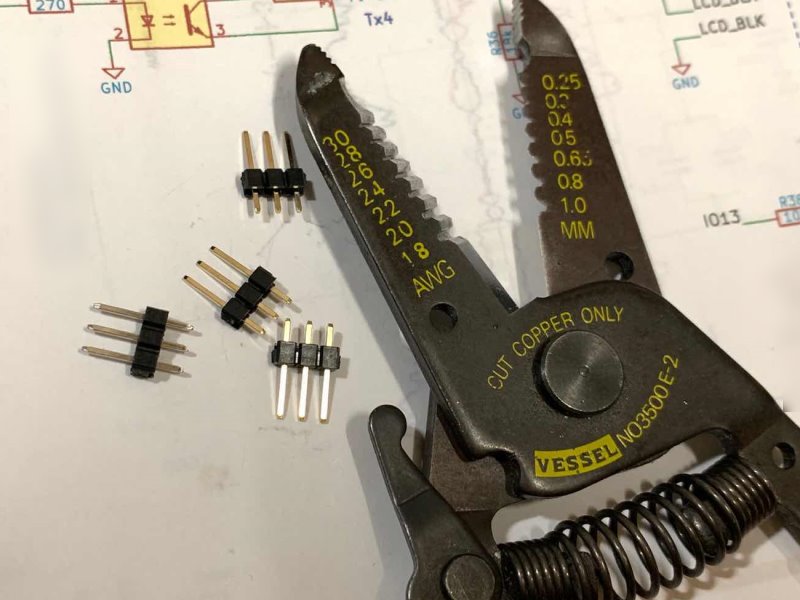

ピンヘッダはカットして使いますが、ニッパを使ってカットすると割れることが多いです。ワイヤストリッパの刃を使うと割れずに切断できます。

これでなくても大丈夫だと思いますが、もし、ワイヤストリッパをお持ちでなければ、電子工作の範囲ではこれが使いやすいと思いますのでお勧めします。

続いて、LCDモジュールをネジ止めしてからピンヘッダとピンソケットをハンダ付けします。取り付け用のビスとスダンドオフは2.5mmのものです。

この際、上の写真のように、ピンソケットとピンヘッダの間に1mmほど隙間が空きます。ピンソケットとピンヘッダを合せた高さは11mmなのですが、スダンドオフは11mmの物が入手難なので12mmのものを採用しているためです。隙間が空いても実用上は問題ないと思います。しいて言えば、下の基板とピンソケットの間に隙間を作るのが良いかもしれません。また、どうしても気になるなら、11mmのスタンドオフを入手して下さい(これがベストです)。M2.6の金属のものなら、秋月電子に扱いがあります。

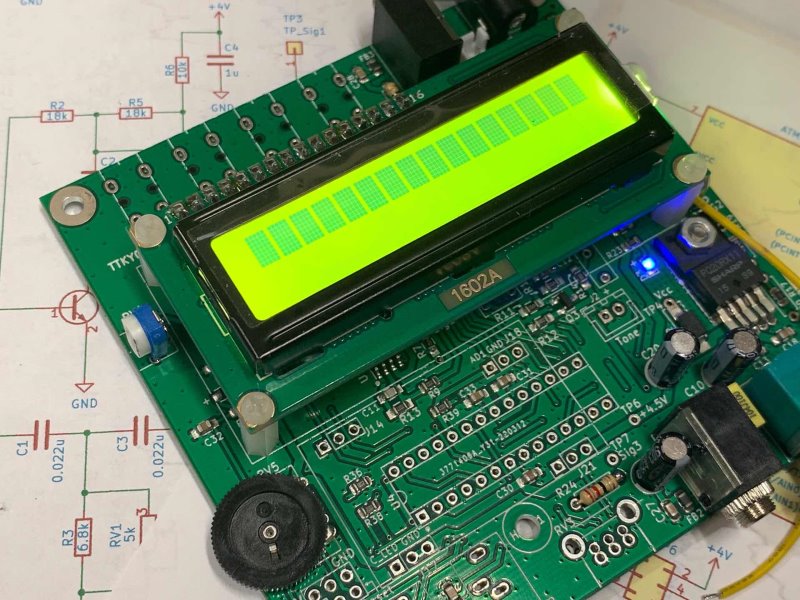

取り付け終ったら、電源を入れてバックライトの点灯確認をします。薄型ボリュームRV5で明るさが変ることが確認できればOKです。まだ、この段階では文字は表示されません。コントラスト調整は半固定抵抗のRV4です。右に回し切ると上半分に薄っすらと四角が並んだ状態が見えるはずです。その四角が見えなくなるくらいに戻したあたりが最良点です。後ほど、文字が表示されたときに再調整して下さい。

LCDモジュールの動作(輝度とコントラスト)の確認ができたら、LCDモジュールは一旦外します。

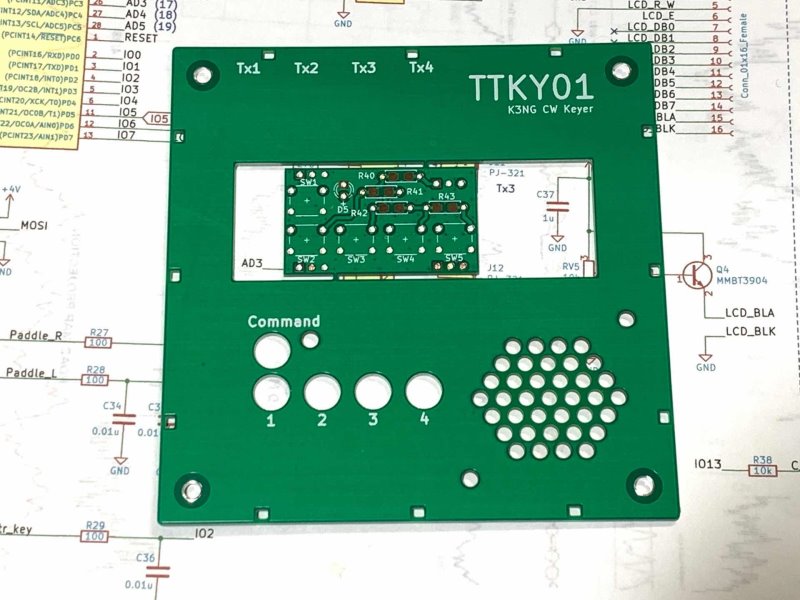

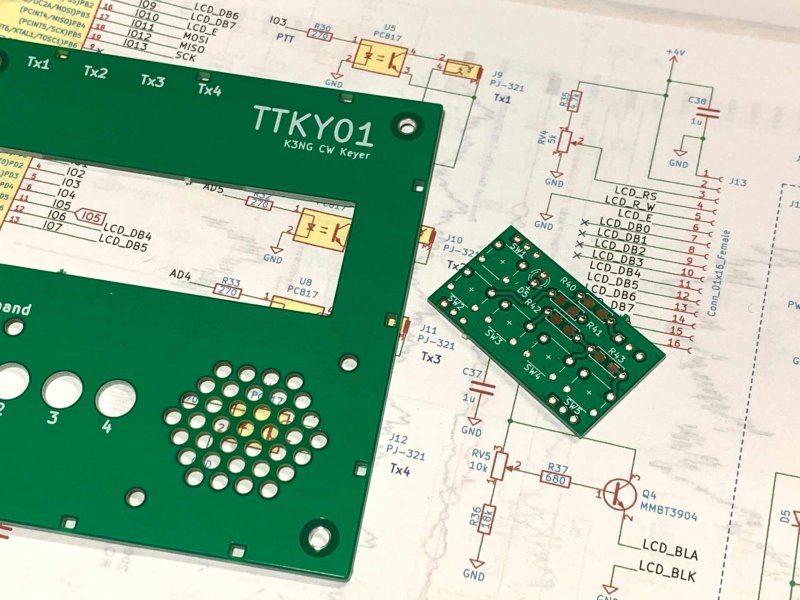

子基板

スイッチボード用の子基板は上面パネルと一体になっています。手でひねると簡単に分離できます。バリはヤスリで削り取って下さい。

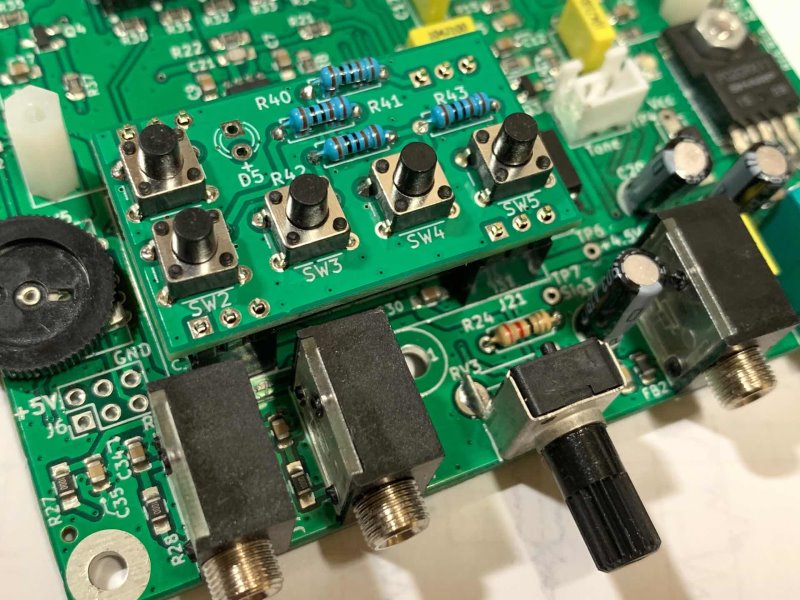

外した子基板を使ってスイッチボードを組み立てます。抵抗はチップ部品にもリード部品にも対応できるようにしてあります(キットにはリード部品を添付しています)。

まずは、抵抗とスイッチをハンダ付けします(LEDは後ほど)。スイッチは傾かないように注意して下さい。足を一本だけハンダ付けし、傾いていないことを確認してから残りの三本をハンダ付けすると良いと思います。

ピンヘッダは、LCDモジュールの場合と同様に、差し込んだ状態でハンダ付けします(傾いてしまうことを避けるため)。ハンダ付けが終ったら、一旦、子基板は外します。

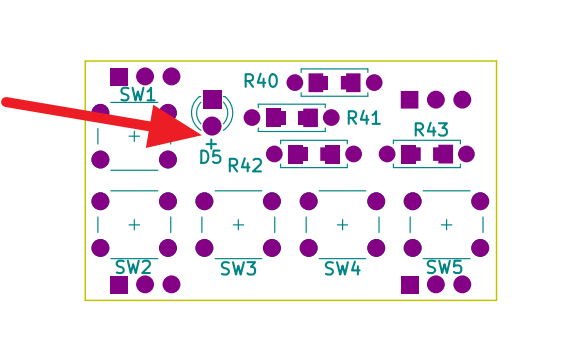

LEDの極性は少々分かりづらいですが、小さいながら「+」の印字がありますので確認してください。

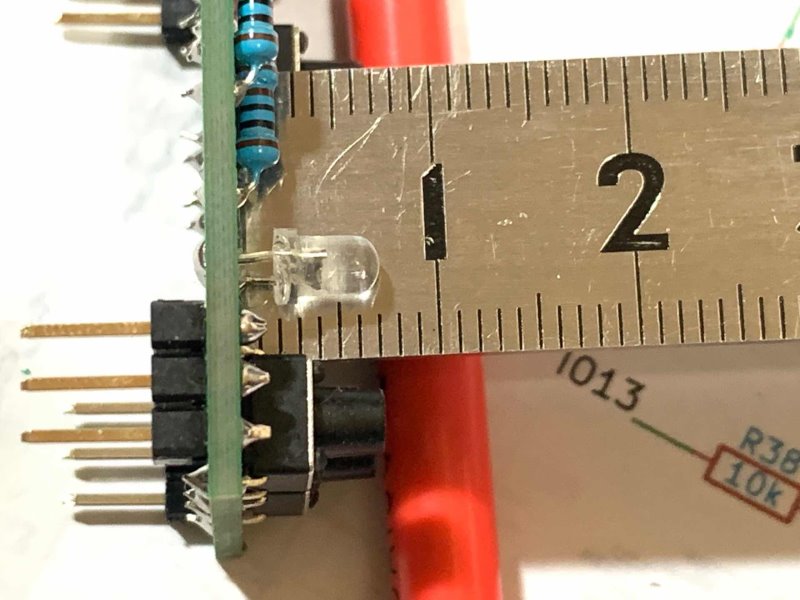

LEDは基板から2mmほど浮かせます。てっぺんが7mmくらいになります。この高さで、最終的な組立後にはパネルからわずかに顔を出す程度になります。もう少し出しても良いかもしれません。その辺りはお好みで。

残りの部品

残っている部品を実装します。

RV3はピンを挿し込む穴が二種類あります。二種類の部品に対応できるように設計したためです。無理なく挿し込める方を使って下さい。

フォトカプラは向きに注意してソケットに挿し込みます(基板上の白丸がそれぞれ1ピンです)。

動作確認

マイコンを挿し、LCDモジュールを取り付けて電源を入れれば起動時のメッセージが表示されるはずです(数秒で消えます)。また、スピーカをつないでいれば音も出ます。

ケース

ケースの組立て方は新しい基板のものと同じです。こちらをご覧ください ⇒ TTKY01新ページ