概要・特徴

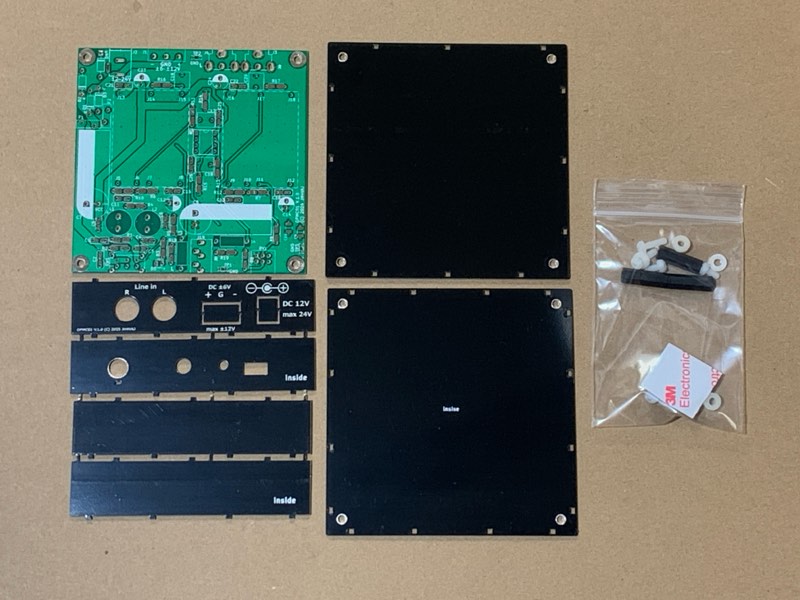

これは、Nickname Audio LaboratoryのディスクリートオペアンプOPM11をヘッドフォンアンプとして動作させるための基板とケースです。部品は付属していません。ぜひ、お好みの部品でお楽しみください。

OPM11については、こちらをご覧ください。

また、OPM11には専用の評価ボードも用意されています。

本機は、この評価ボードの回路をベースにしており、実用性を主眼に、電源部を付け、ケースもセットにまとめたものです。

- ヘッドフォンアンプとしての基本回路は評価ボードと同じ

- 原則、両電源ではあるが、単電源でも動作可能

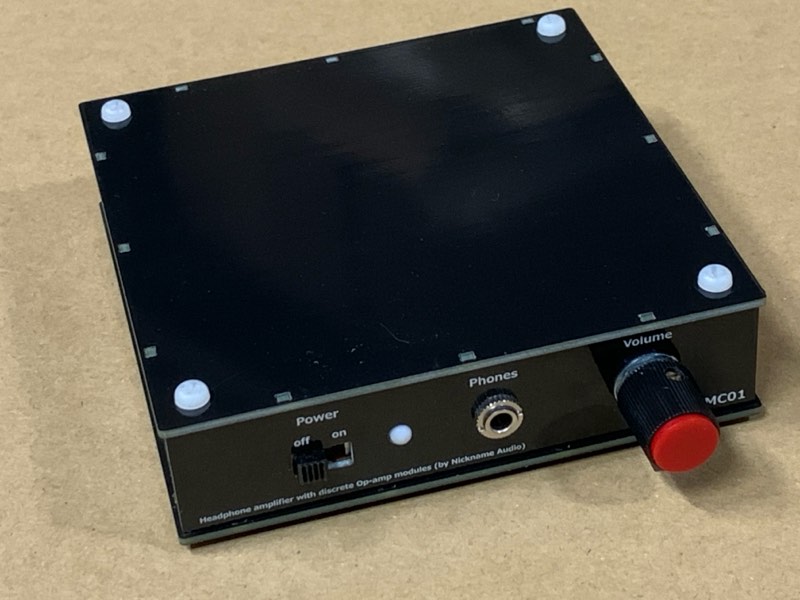

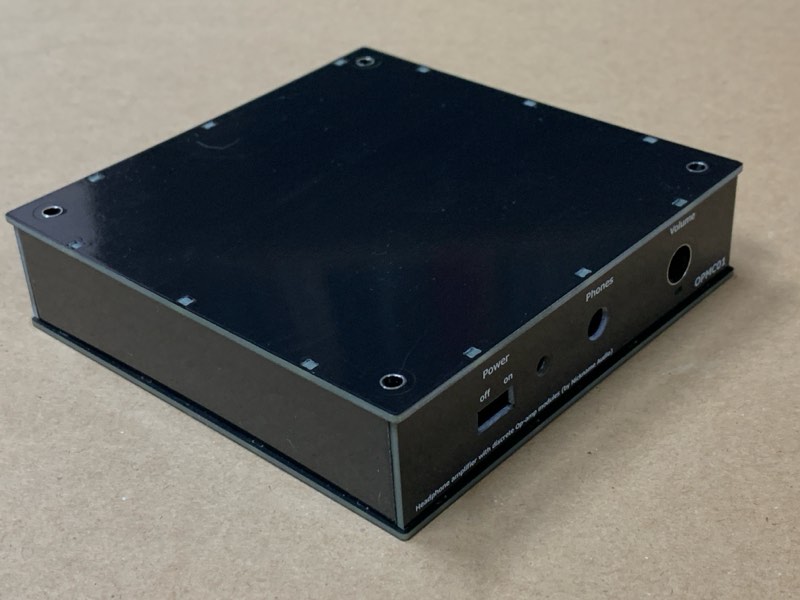

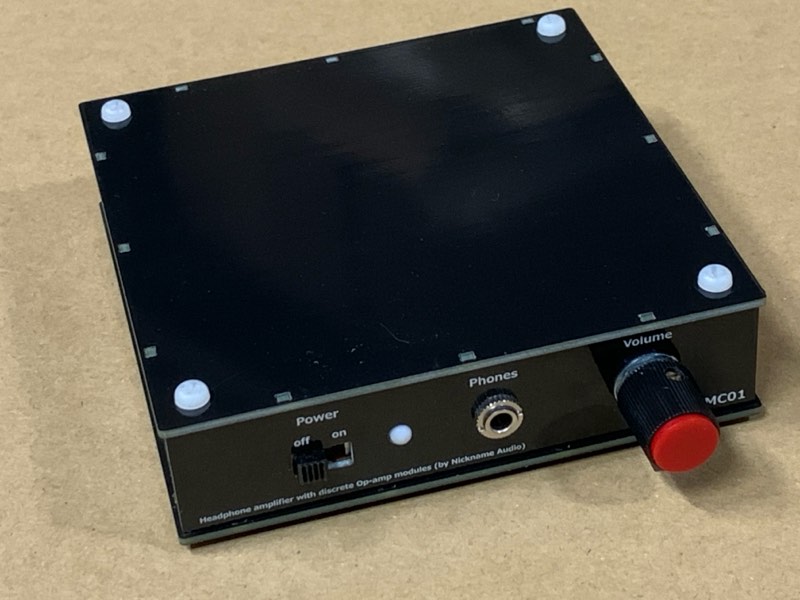

- サイズ: 100×100×25 mm(突起物は含まず)

OPM11の音については、あくまで個人的な主観ですが、解像度が高く、緻密、それでいて柔らかい印象です。

使い方・注意点

操作に関しては、特段、難しいところはないと思います。

前面パネルには、電源スイッチ、ヘッドフォン端子(3.5mm、ステレオ)、ボリュームツマミがあります。

背面パネルには、Line in端子と電源入力端子があります。

電源は、原則は正負両電源で、±6~±12Vです。単電源(12~24V)で動作させることも可能です。詳細は製作編をご覧ください。

私の失敗例を一つ挙げます。ある装置を安定化電源で動かしており、その装置はUSBでPCにつないでいました。本装置もその安定化電源につなぎ、ポータブルオーディオプレーヤをつないで音を鳴らしていました。ふと、そのポータブルプレーヤを充電しようとPCにUSBでつないだところ、音が出なくなりました。原因は、本装置を単電源で動作させているときは電源電圧の中点をGNDとしているためです。安定化電源のマイナス端子とGNDレベルが異なるのです。PCを介して、異なる二つのGNDがつながってしまったことによって、動作しなくなりました。この状況では、最悪、装置が壊れてしまうおそれがあります。

製作編

いきなり組み立てずに、一度、全体を通してご覧ください。流れを把握しておくと作業がスムーズだと思います。

回路図と部品表

回路図と部品表はPDFで用意しております。

部品についての補足

冒頭にも書いたとおり、本キットに含まれるものは基板とケース関連部品だけで、抵抗やコンデンサなどの電子部品は入っていません。部品表に仕様等を記載しておりますので、それをご覧いただき、お好みの部品をご用意ください。一部のものには秋月電子のリンクを付けておりますので、それも参考にしてください。

電源ノイズフィルタ

L1、L2、C3~C6は、スイッチング電源を想定したノイズフィルタです。リニア電源を使うならこれらは省略しても良いと思います(L1、L2はショート)。

両電源か?単電源か?

OPM11は正負両電源で動作します。したがって、供給する電源は正負両電源を使うのが原則です。しかし、両電源を用意するのは結構面倒です。そこで、本機では単電源でも動作できるようにしています。とはいえ、抵抗(R4とR5)で分圧して、中点をGNDとするだけの簡易的なものです。

また、単電源動作をさせた場合、電源スイッチを切ったあとですぐに再投入すると音が出なくなるというトラブルが起きる可能性があります。この点からも両電源で動作させることをお勧めします。また、これはDCサーボ用のオペアンプU1の選択にも影響します。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

両電源で動かすなら、単電源用のDCジャックJ2は不要です。R4、R5も不要です。

単電源で動かすなら、両電源用の電源端子J1は不要です。

両電源、単電源のどちらでも動作できるように部品を実装することもできます。ただし、この場合は、両電源と単電源の両方に同時に電源をつながないでください(おそらく、電源装置が壊れます)。

入力カップリングコンデンサ

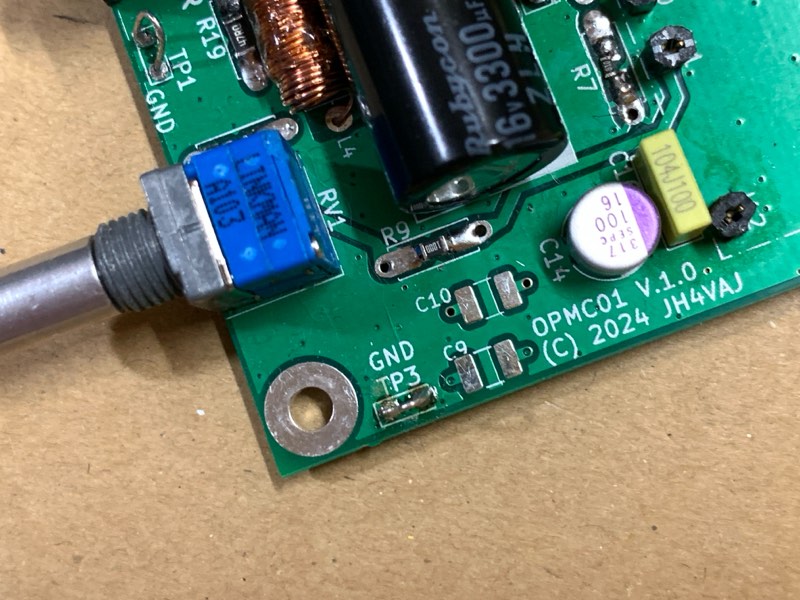

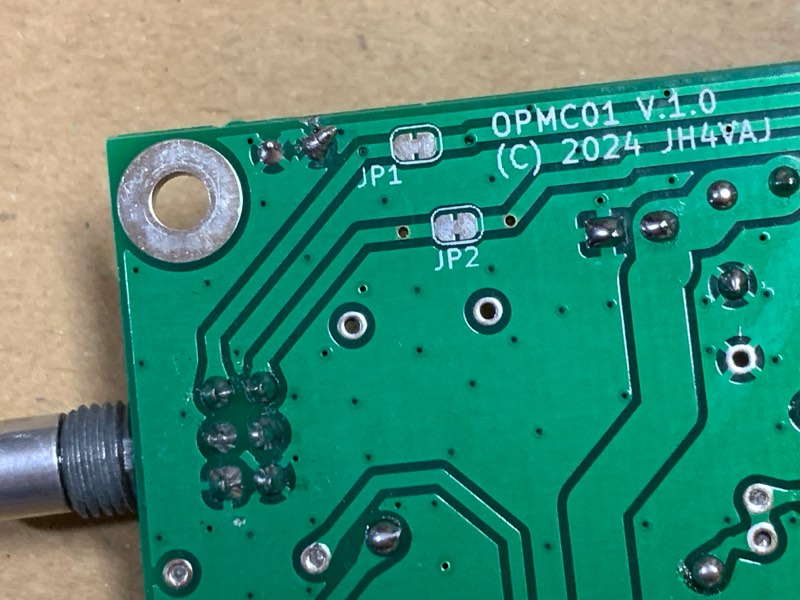

OPM11の評価ボードではDC構成になっており、入力カップリングコンデンサも使われていません。本機もそのようにしていますが、もし付けるならC9とC10を実装してください。その際は、JP1とJP2(基板裏面、ハンダジャンパの中間)をカットしてください。

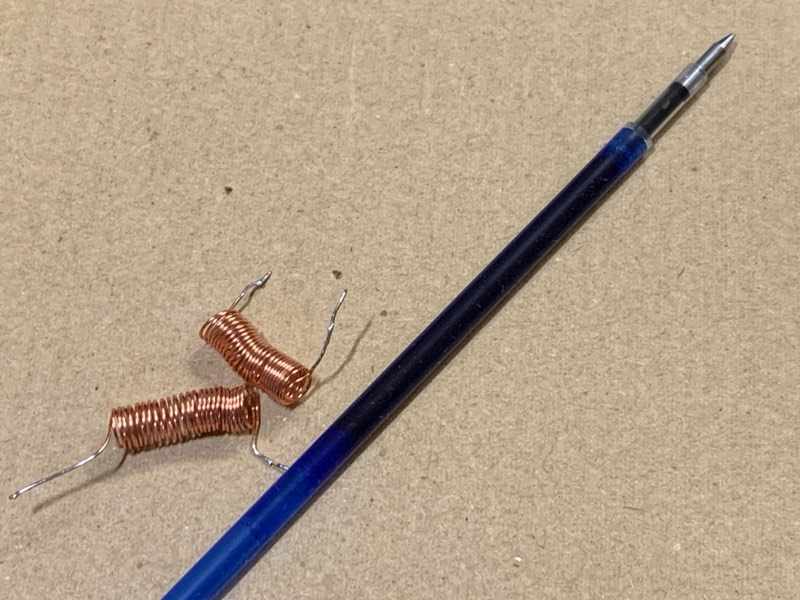

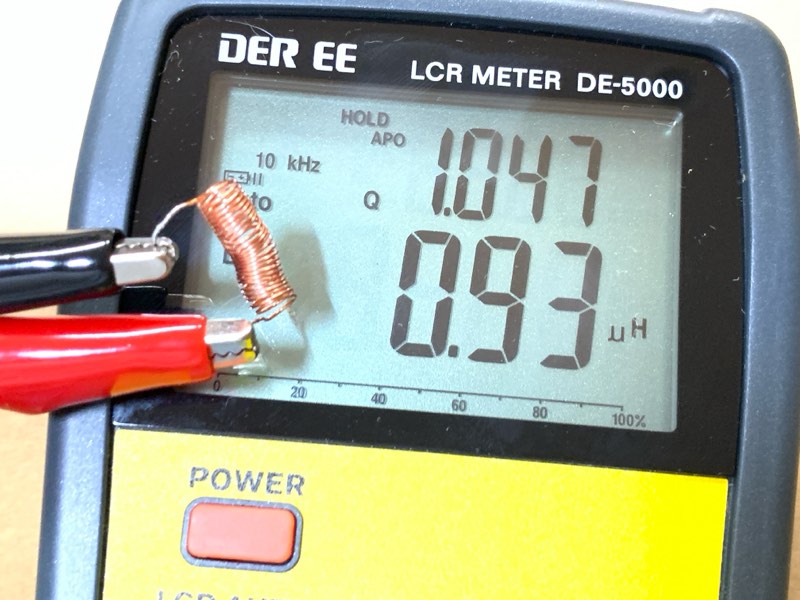

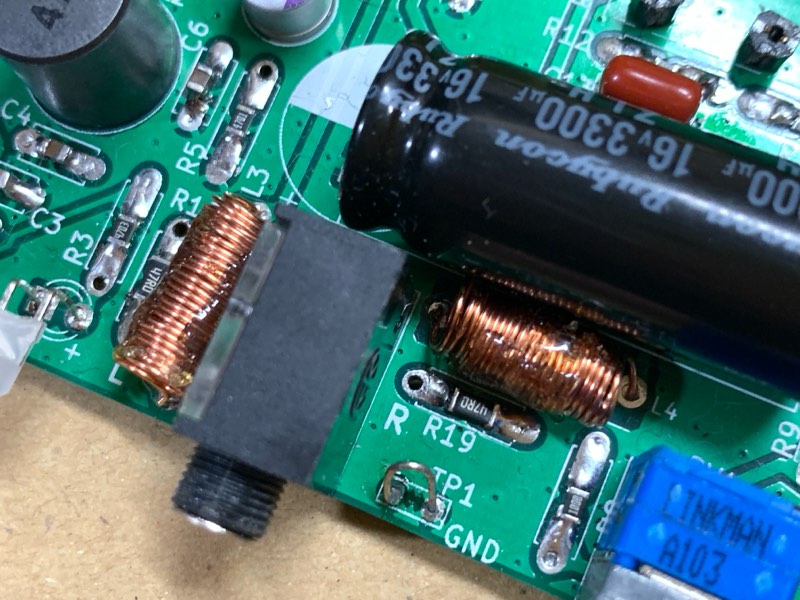

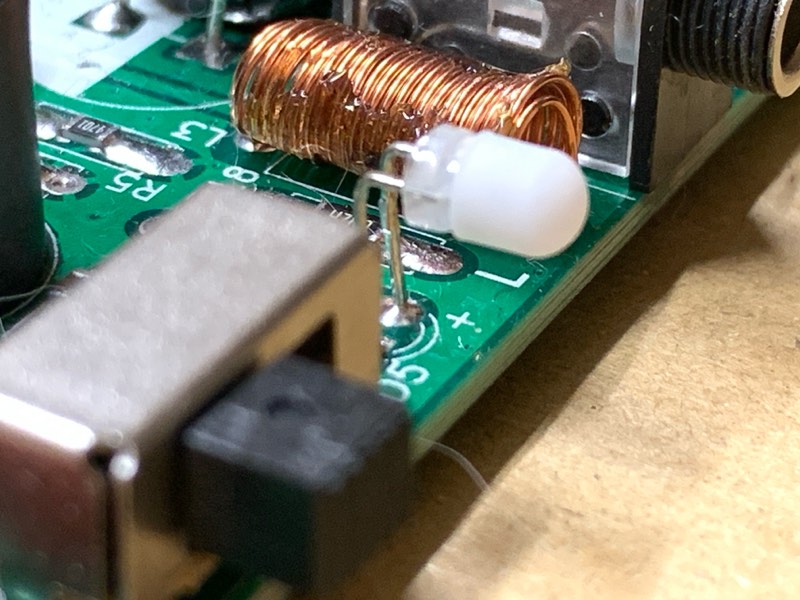

出力のインダクタ

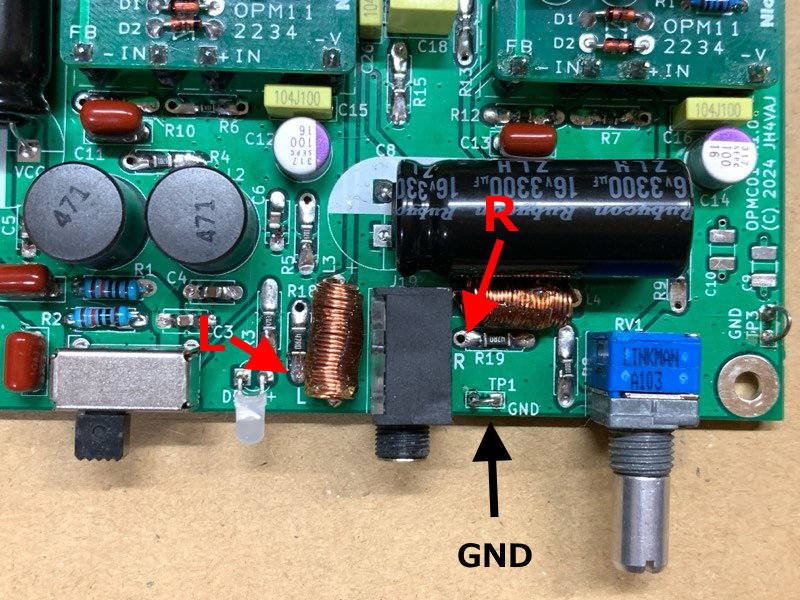

L3とL4は、OPM11の評価ボードではマイクロインダクタが使われています。が、私は自分で巻きました。これが良いのかどうかはわかりませんが、信号がマイクロインダクタのものすごく細い線を通るのがなんとなく嫌だったので。

手近にあったボールペンの芯(直径4.3mm)に0.4mmのポリウレタン線を巻き付けて作りました。巻数は24回です。

巻数の計算はこちらのサイト(Webツール)で行いました。

線材が細いのですぐに変形してしまいます。形を保つためにハックルーで少し固めましたが、誘電率に影響がありそうで、あまり良くない気がします。などということを考えると、素直にマイクロインダクタを使うのが良さそうに思います。

部品のハンダ付け

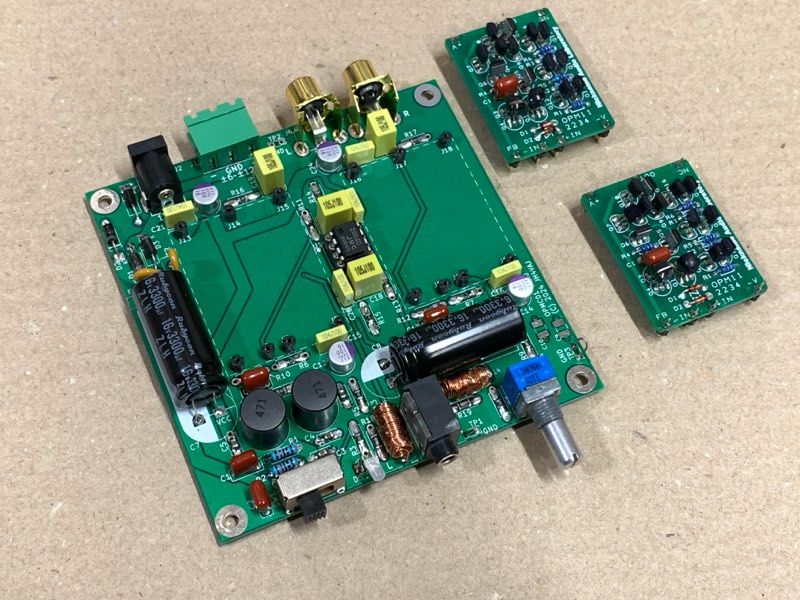

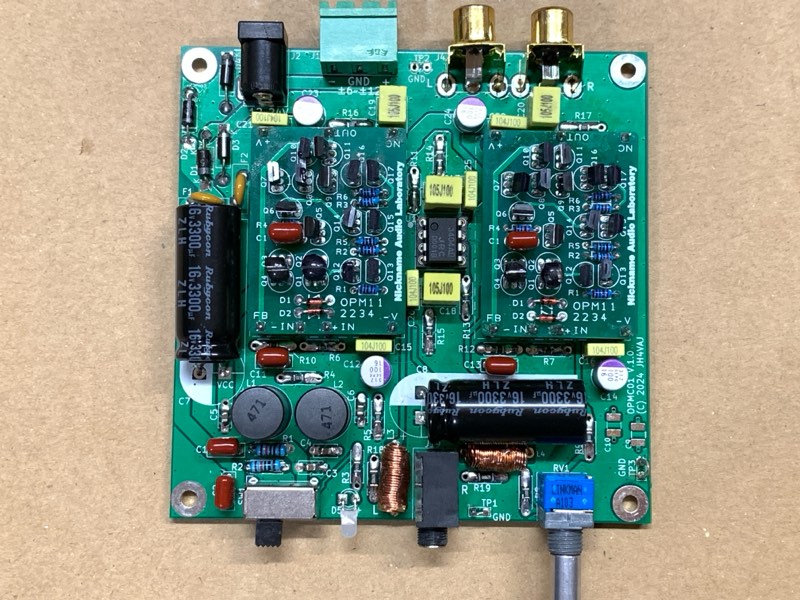

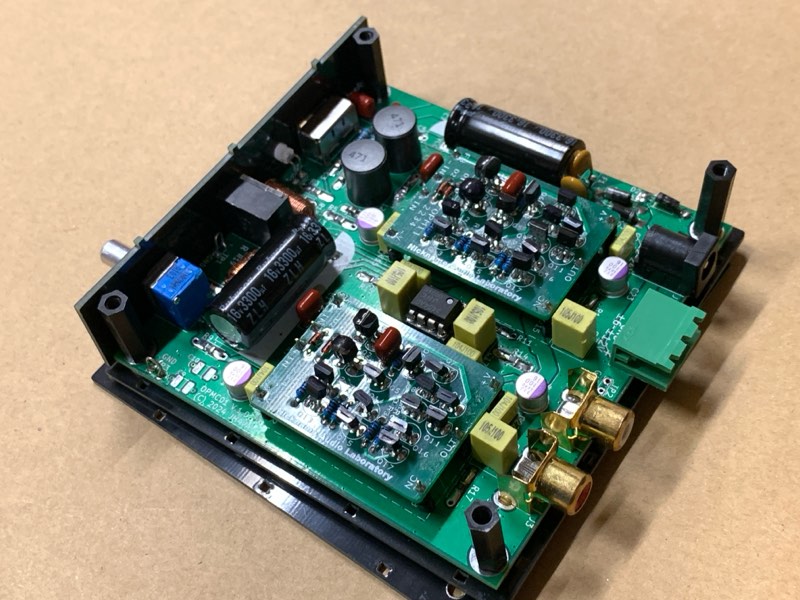

回路図を見ながら、それぞれの部品を所定の場所にハンダ付けします。下の写真が組み上げた状態です。この例では両電源、単電源の両方に対応できるように実装していますが、この点は上の説明を参考に決めてください。

以下、いくつか補足します。

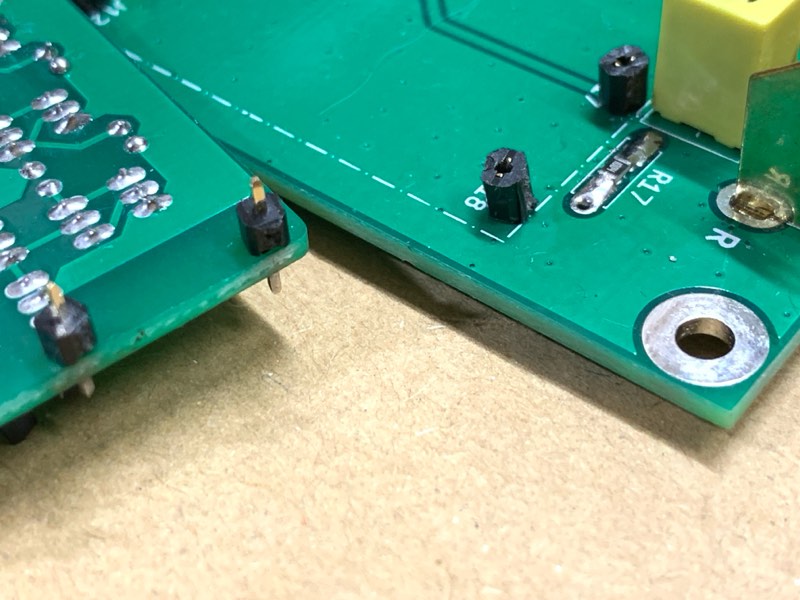

OPM11との接続

本機は基板から天板までの高さが18mmしかありません。通常のピンソケットとピンヘッダだとそれだけで高さが11mmあり、さらにOPM11の基板厚もありますので、OPM11基板上の部品が天板に当たります。

そのため、ロープロファイルのピンソケットとピンヘッダを使いました。しかし、嵌合が緩めで良くないように思います(丸ピンソケットと連結ピンヘッダも試してみたら、もっと緩かったです)。ソケット化せずに、直付けが動作の点からも良いのでしょう。

もし、ロープロファイルのピンソケットとピンヘッダを使うなら、ピンが入る向きがありますので、ピンソケットを基板にハンダ付けして、それにピンヘッダを立て、その上にOPM11の基板を乗せてハンダ付けしてください。ピンソケットとピンヘッダを、それぞれ無関係に取り付けると、おそらく挿せなくなると思います。通常はピンヘッダなどは連結した状態で使うのでこのようなことは起きませんが、本機の場合は1ピンずつに分割して使うので、向きがバラバラになり、こうした問題が発生します。

LED

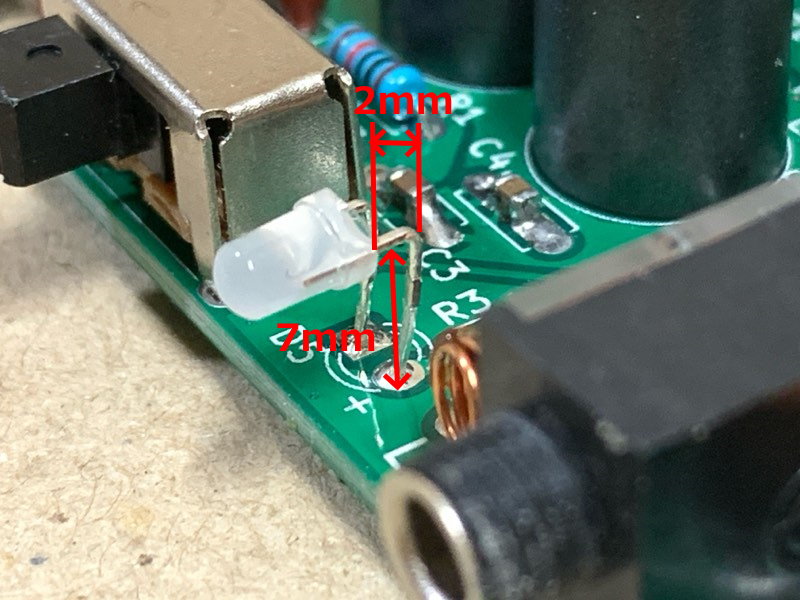

写真のように曲げて取り付けます。基板上に+と印字のある方がアノードです。寸法は大体で大丈夫です。最後に現物合わせて調整します。

部品の足の長さ

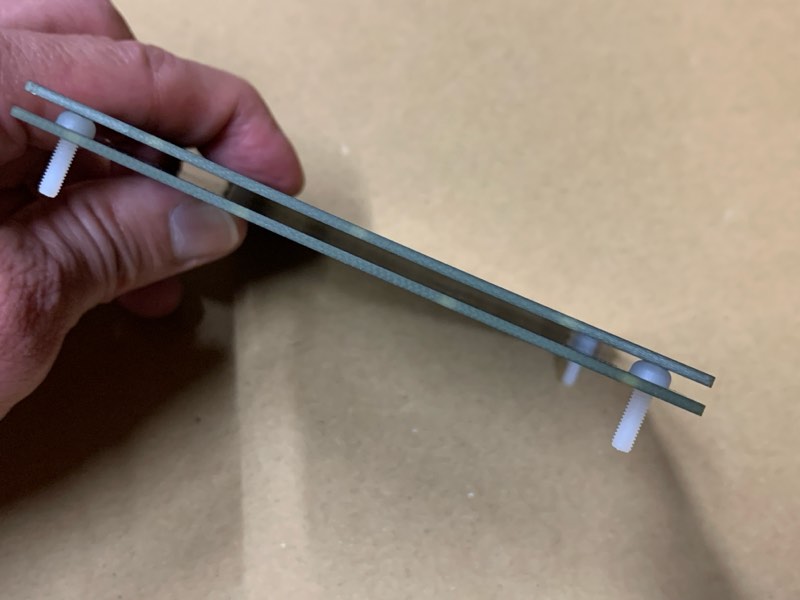

底板までの距離は2mmです。これ未満になるようにカットしてください。スペーサの厚さが2mmですので、これを当ててみるとわかると思います。

動作テスト

まずは、OPM11やオペアンプ(U1)を取り付けずに、電源部の動作を確認します。

電源部

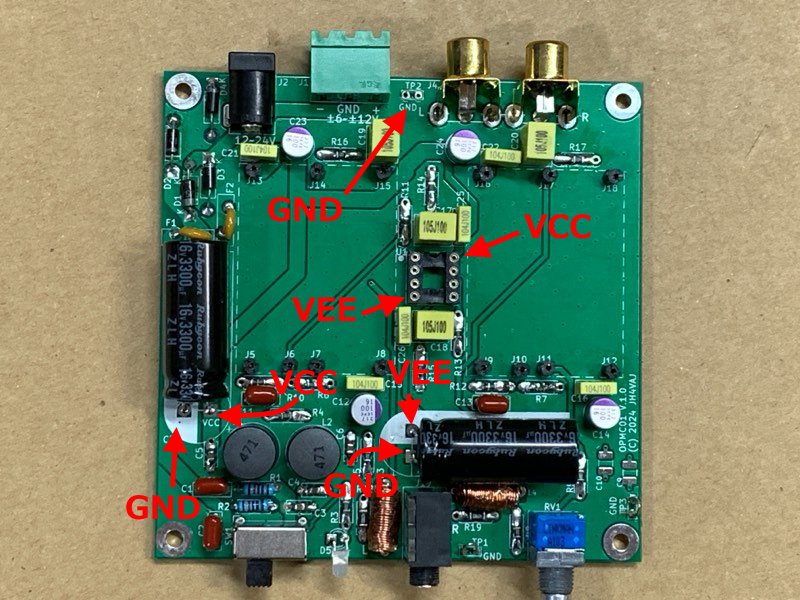

電源を接続する前に、ハンダミスや部品の付け間違え、付け忘れなどがないか、じっくりチェックしてください。また、正電源(VCCのライン)とGNDがショートしていないかテスタで確認してください。負電源(VEEのライン)とGNDについても同様です。

ミスがなければ電源をつないで、VCCのラインとVEEのラインがそれぞれ所定の電圧(ほぼ供給電圧)になっていることを確認してください。問題があれば、直ぐに電源を切ってチェックしてください。トラブルのほぼ100%はハンダミス(ブリッジ、付け忘れ)や部品の付け間違えです。

アンプ部

電源部が問題なければ、一旦電源を外し、OPM11とオペアンプ(U1)を取り付けます。

電源を入れ、出力オフセット電圧をチェックします。チェックポイントは下の写真のとおりです。GNDとL、GNDとRのポイントを測ります。

オフセット電圧が±数mV以内に収まっていればOKです。その範囲を超えているなら、直ぐに電源を切ってチェックしてください。

オフセット電圧にも問題がなければ、Line inに音源を、ヘッドフォン端子にヘッドフォンをつないで音が出ることを確認してください。音が出なければチェックしてください(OPM11側も含めて)。

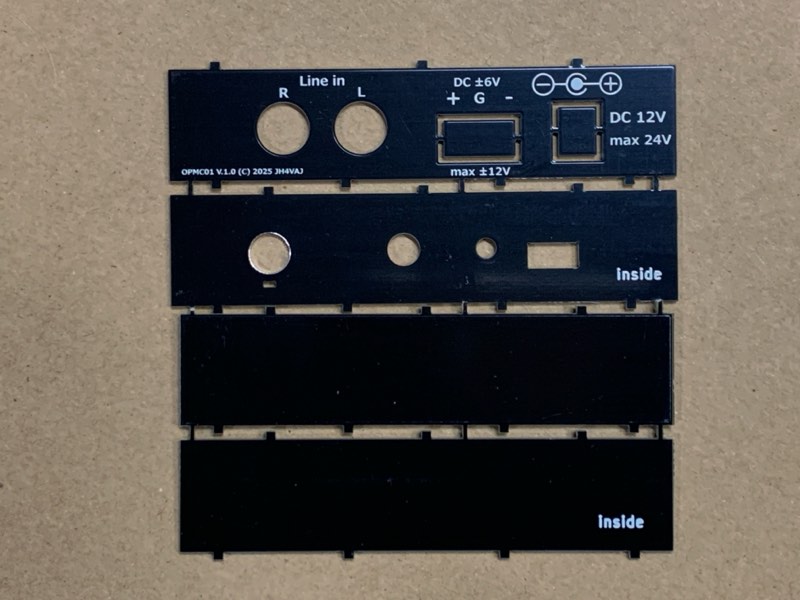

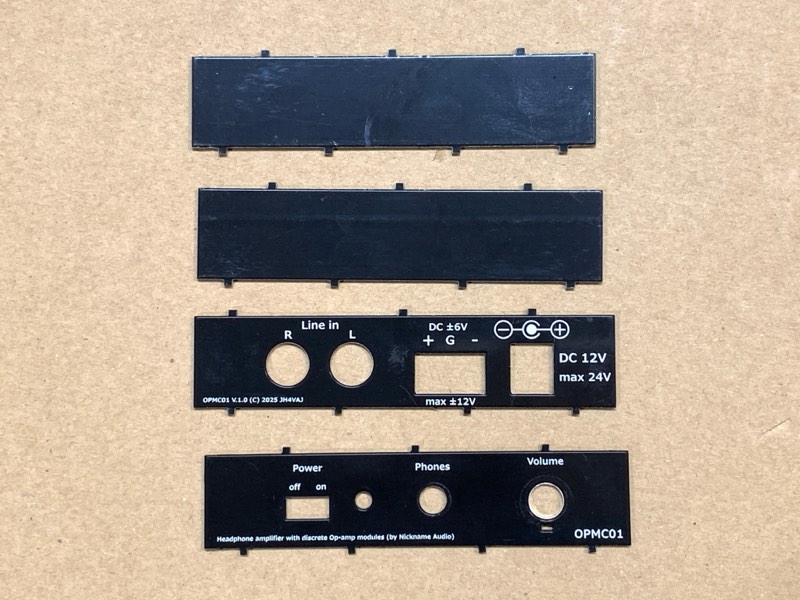

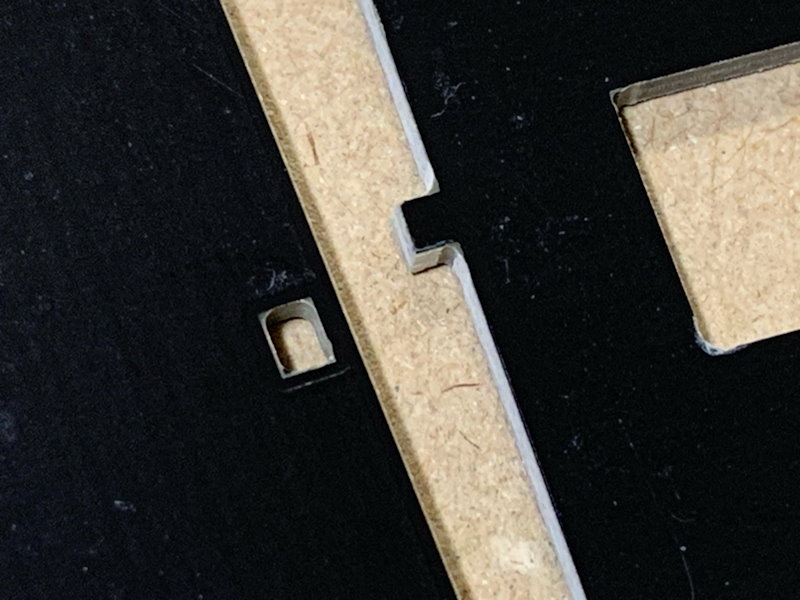

ケース部材の分割

ケース用の基板を分割し(手で曲げれば簡単に折れます)、バリをヤスリで落とします。長いバリはニッパ(使い古したものや百円均一のものなど)で切り取るとヤスリがけが少なくて楽です。ただし、くれぐれも必要な出っ張りを誤って切ったり削ったりしないよう注意してください。

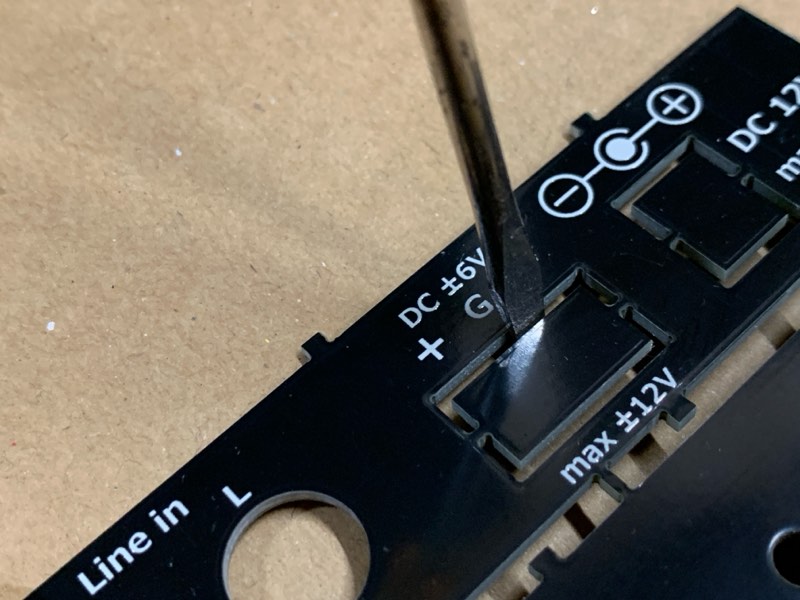

電源端子は基板に実装した方(両電源、または、単電源)の目隠し板を取り外してください。マイナスドライバなどを隙間に差し込んでこじれば簡単に取れます。

削った後は粉を拭き取ってください。これまでの経験では、拭き取りよりも丸ごと水洗いするのが楽です。

ヤスリがけを少なくするために接続部分を非常に細くしているため、輸送(輸入)時に基板が割れて(分割されて)しまっていることがあります。どのみち分割して使うものですので、製作・動作には問題ありません。ご了承ください。

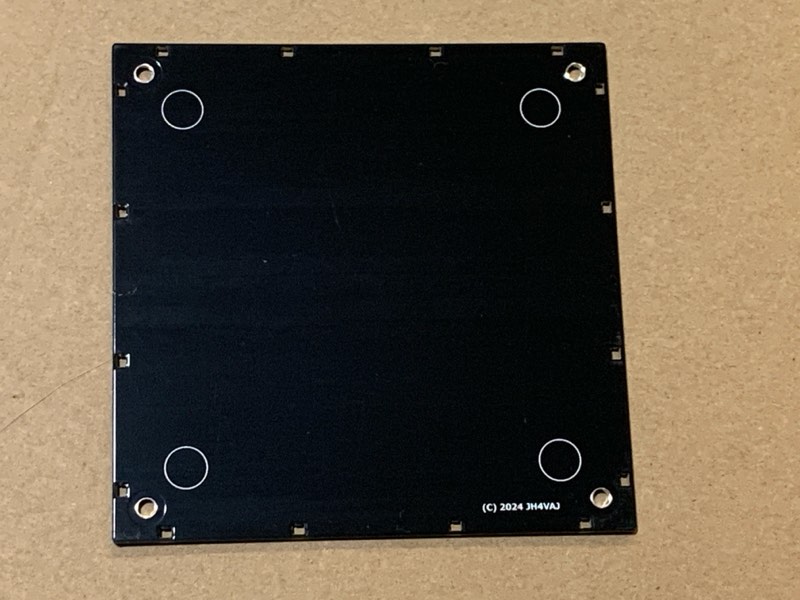

ケース仮組み

仮組みして上手くはまることを確認します。

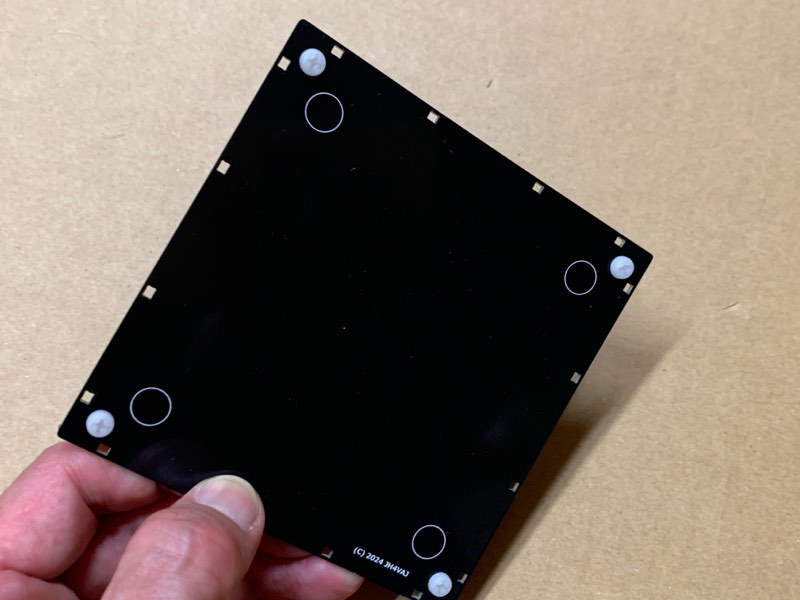

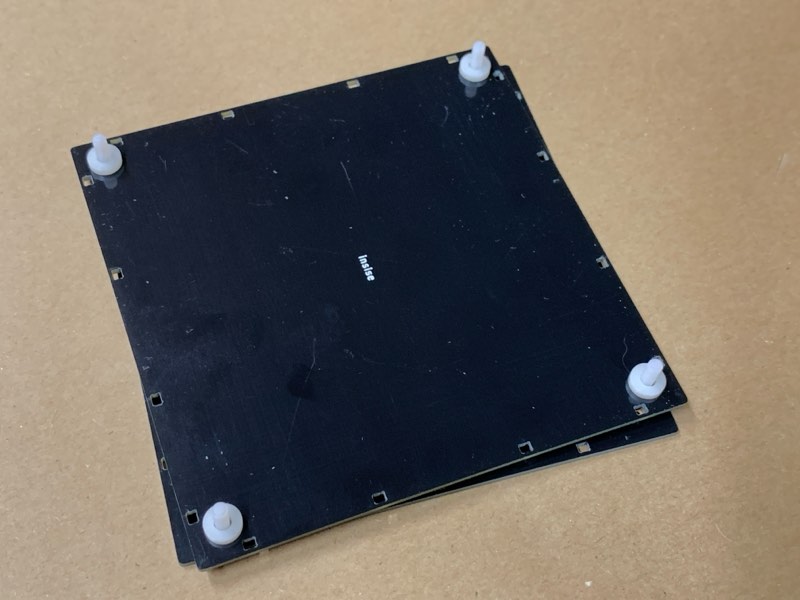

丸が四つ印字されているものが底板です。この丸印はゴム足を貼り付ける際の目安です。組み立てたときに内側になる方(下の写真の裏側)にはinsideと印字しています。

底板は前後左右の区別はありませんが、天板は向きが決まっています(間違えると突起と穴の位置が合いませんのですぐに気づくと思います)。

中身が空の状態では、箱状に組み立てるのは結構難しいです。それぞれの穴と突起が上手く嵌合することを確認すれば大丈夫です。

差し込みがきつい場合は、突起の角をヤスリで軽く削ってください。製造上、穴の角は丸くなるのでときが入りにくいことがあります。

また、奥まで差し込めず、隙間が出てきてしまう場合は、突起の付け根を直角に削ってください。これも製造の都合で丸くなってしまうためです。

ケースへの組込み

まず、LEDにキャップを被せます。

前面パネルをはめ込みます。LEDの出具合を調整してください。ヘッドフォンジャックとボリュームのワッシャは軽く締めておきます。

底板に裏からビス(長い方)を差し込みます。

ビスが落ちないよう、天板を当てて裏返します。

ビスにワッシャを通します。

基板を載せて、スタンドオフで軽く固定します。この段階では強くは締めません(ビスが抜け落ちないことが主目的です)。

背面パネルを滑り込ませるようにしてはめ込みます。

底板の穴に背面パネルの突起をはめ込み、底板のネジを締めます。プラネジですので、あまり強く締めないでください。

前面パネルも同様に底板に上手くはまっていることを確認してネジを締めます。

左右の側板を立てます(insideの表示がある方が内側です)。

天板をかぶせ、ビスで留めます。ヘッドフォン端子とボリュームのワッシャを少しマジ示しておきます。ボリュームのつまみも取り付けます。

必須ではないですが、最後にゴム足を貼り付けます。

頒布

- ネジ類は調達の都合上、上の写真とは異なる場合があります。

- 基板に若干の色ムラがあることがあります。格安基板製造サービスを利用しているため、ある程度は仕方ないようです(ひどい場合は作り直してもらっていますが、ゼロにはならないみたいです)。より高品質な製造サービスならきれいに仕上がるかもしれませんが、コストが大幅に上ってしまいます。ご了承下さい。

- 本機のマニュアルは当ページがすべてです。紙媒体はありません。

- 資源の有効活用のため、梱包材は再利用することがあります。ご了承ください。

- 本基板・ケースは私が個人的に行っているものです。OPM11の頒布元とは無関係ですので、そちらには問い合せないでください。

- 仕様や頒布価格は予告なく変更することがあります。

- 本機の組立てや使用による怪我・事故等には責任を負いません。

【価格】

- 頒布価格: 2,800円

- 送料: 230円

- 支払い方法: 銀行振込

【申込みフォーム】

※これは申込み専用フォームです。申込み以外(問合せ等)には使用できません。

こちらにご入力いただいたメールアドレス宛に、追って、振込先等をお知らせします。入力ミスのないようお願いします。また、ここにご住所等は書かないようにお願いします。

このフォームでお申し込みいただいた時点では、注文が確定されるわけではありません。タイミングによっては、在庫が切れている場合もあります。自動注文システムではなく手動での対応ですので、何卒、ご了承下さい。