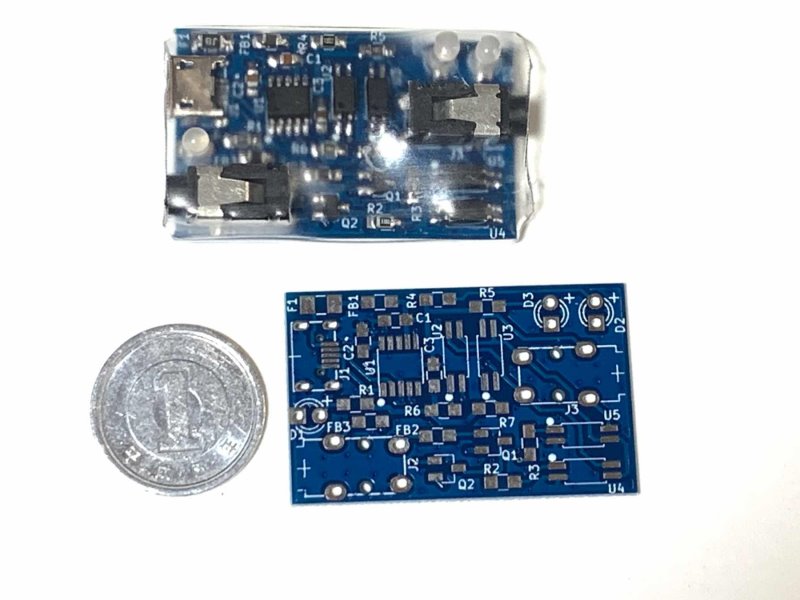

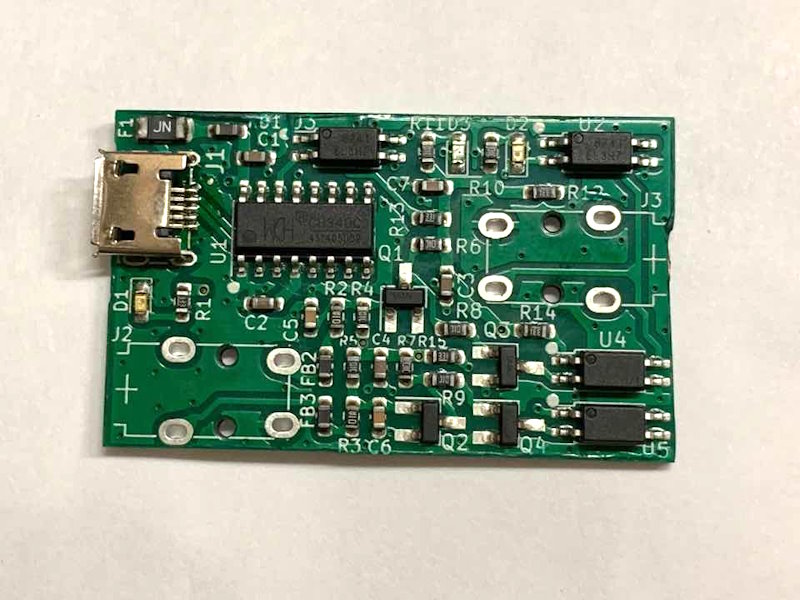

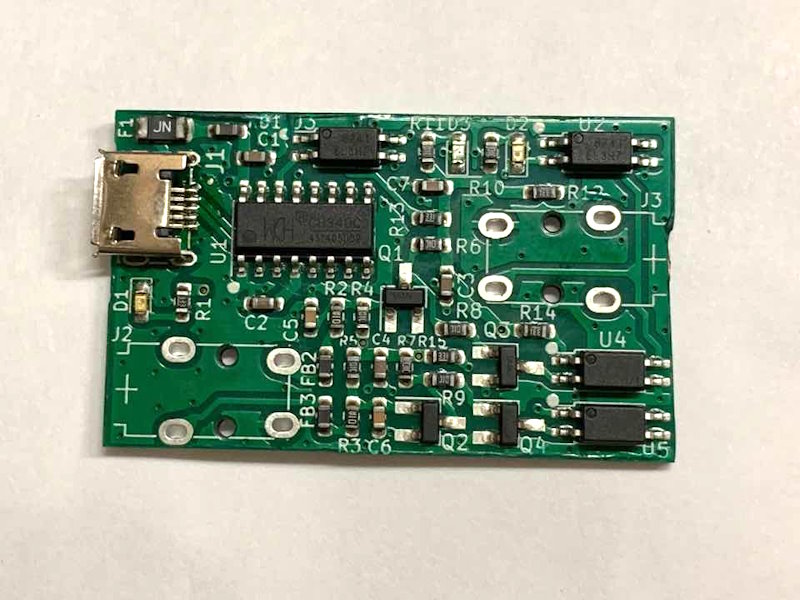

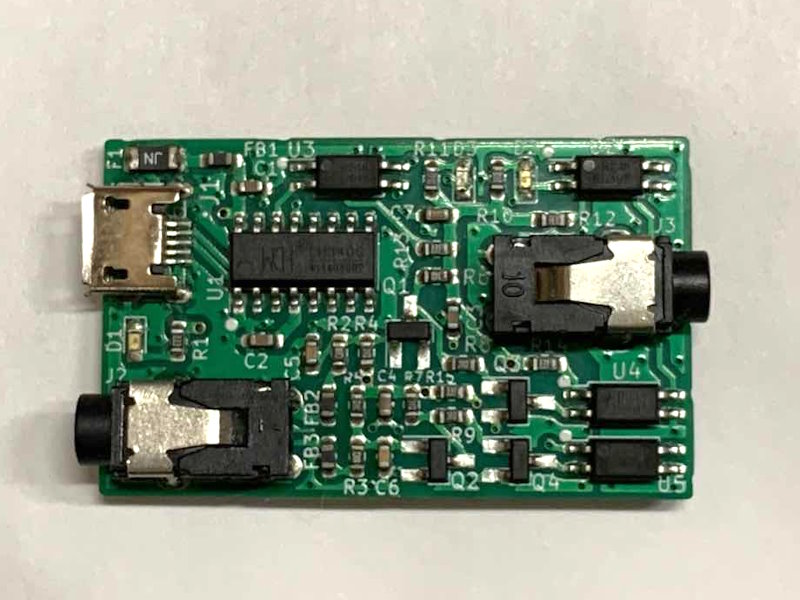

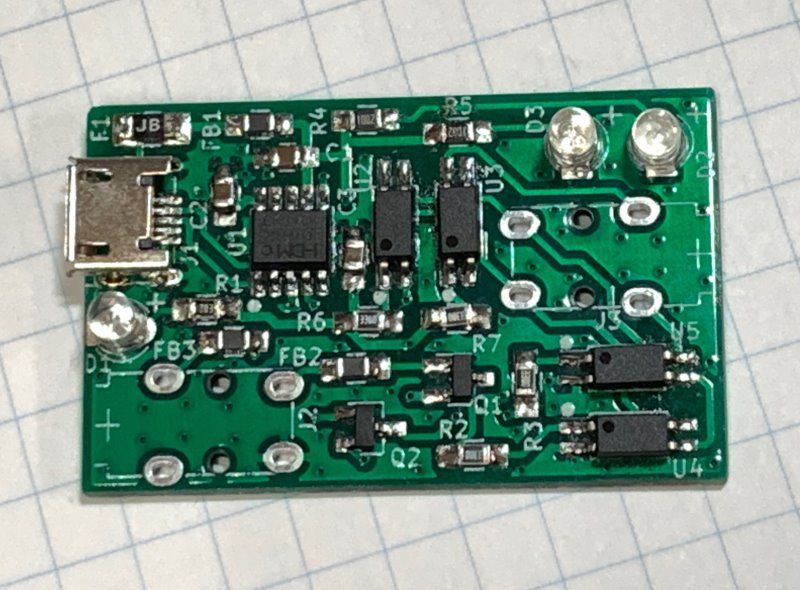

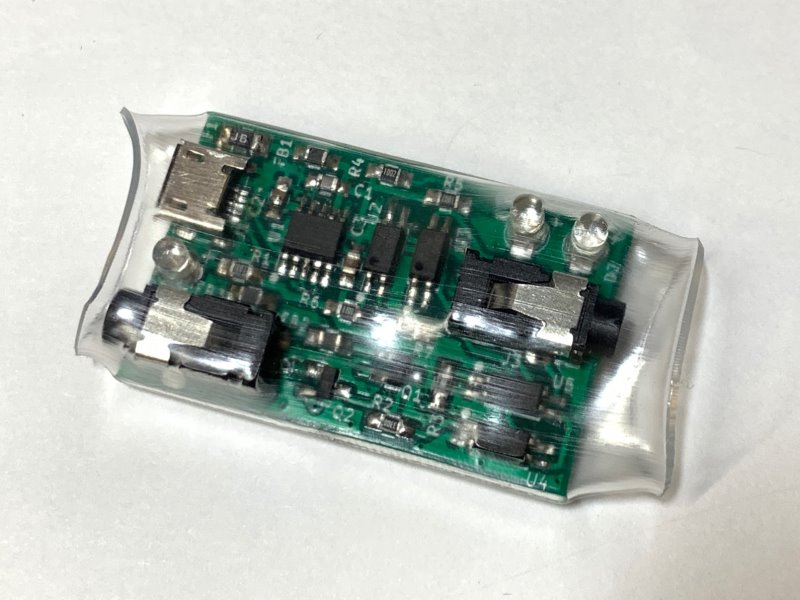

上がDCPA03、下がDCPA03a。詳細は後述。

終了しました。

概要

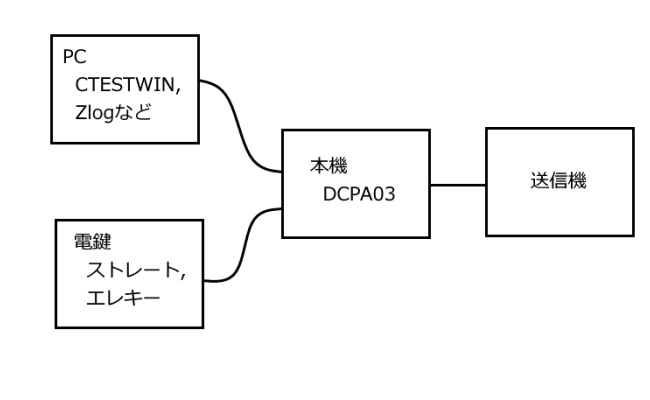

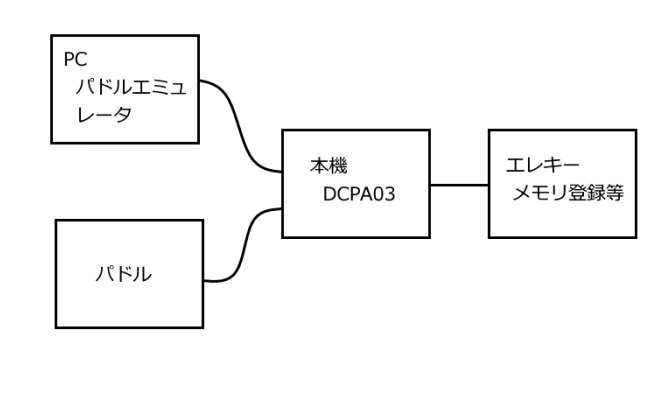

本装置の用途は、大きく分けて二つです。

- PCソフトによるCWキーイング

- メモリキーヤ(エレキー)のメモリへの入力

- パドルエミュレータ「pedm」と組み合せてPCでメモリ入力する

- パドルでメモリ入力を行う際の変な緊張感から開放される

前作のDCPA01は電鍵操作だけでしたが、本装置では制御線を増やしてPTT操作にも対応しました。

パドルエミュレータ(無料ソフト)に関してはこちらです。

hamlife.jpでも取り上げられています。

特徴

- PCとの接続はUSB

- RTSとDTRによる制御

- フォトカプラを使用し、PCとリグを絶縁

- キーイングモニタLED付き

- 外部パドル端子付き

- 小型(基板サイズは40x25mm)

【注意】

- 当方の環境(50W送信)では回り込みは起きていませんが、それ以外の環境では未確認です。

- キーイング速度の上限も未確認です。

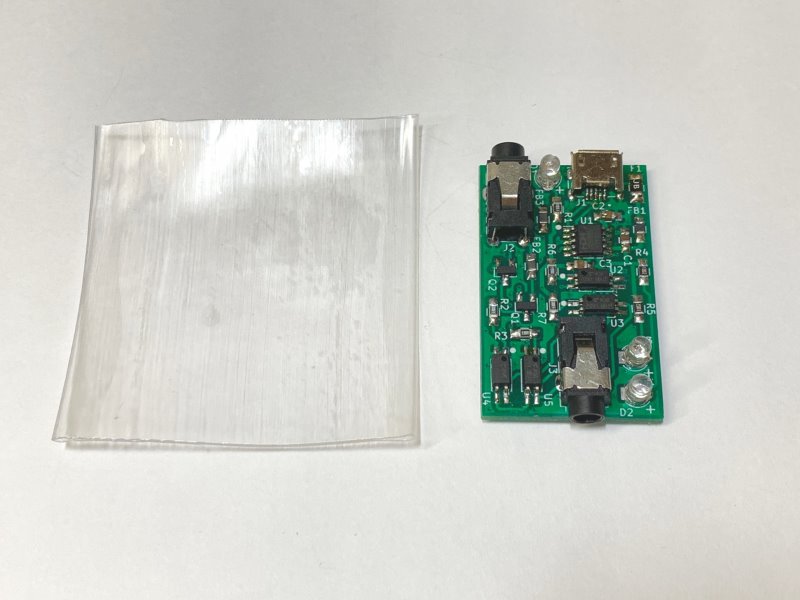

「サイズ感がわからない」という声がありましたので、1円玉と並べた写真を置いておきます。1円玉の直径は2cmです。

DCPA03a

DCPA03は部品を自分でハンダ付けする仕様でした。しかし、ピッチの小さいチップ部品があったり、そもそも部品点数が多く、組立ては結構大変なものでした。そのため、完成品を希望なさる方も少なくありませんでした。

DCPA03は頒布を終了しましたが、その後もときどき問合せを頂戴しておりました。前述のとおり、組立てがネックであることがわかっておりましたので、チップ部品を実装済みにすることとしました。

DCPA03は自分で組み立てることが前提でしたので、部品点数を少なくする方向で設計しています(抵抗入りトランジスタを採用するなど)。しかし、リニューアル版では部品実装サービスを利用するつもりですので、実装コストが発生します。そこで、部品選定と回路設計をやり直し部品てコストをできるだけ抑えるようにしました。また、低品質ケーブルでクロストークの問題がありましたので、その対処も行いました。

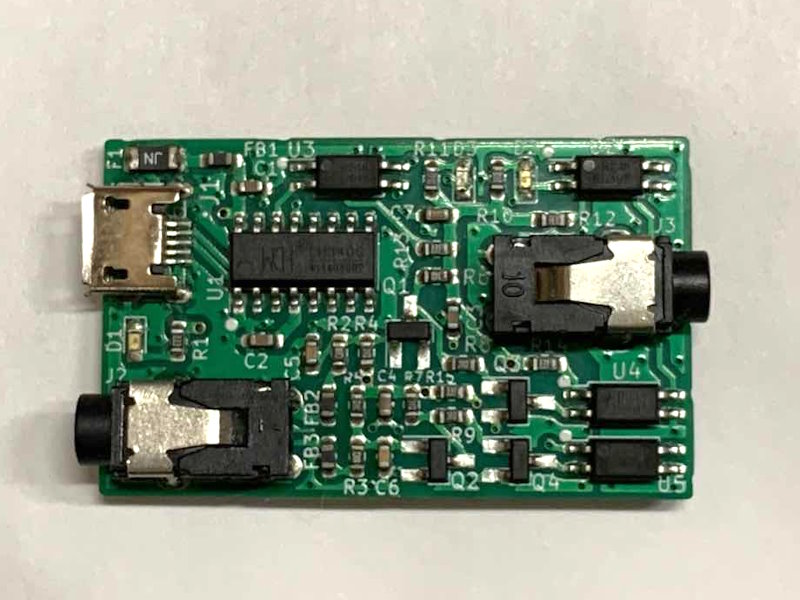

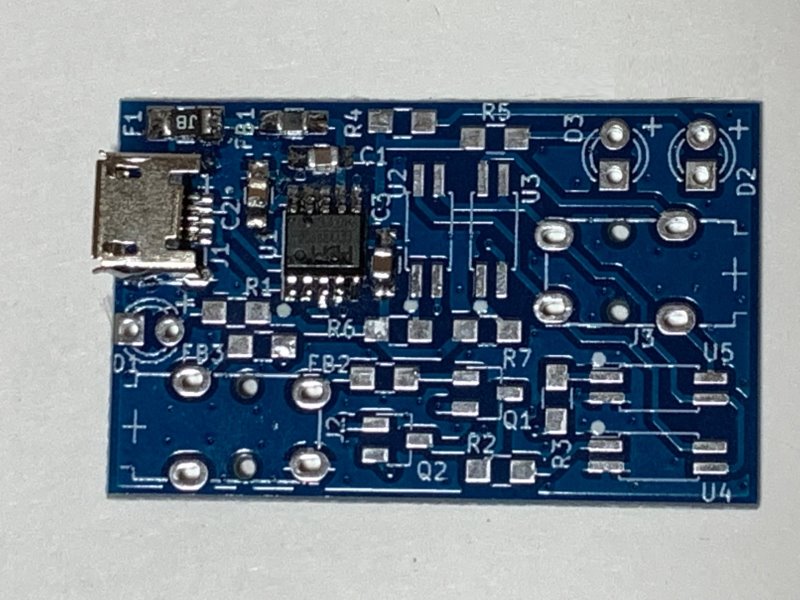

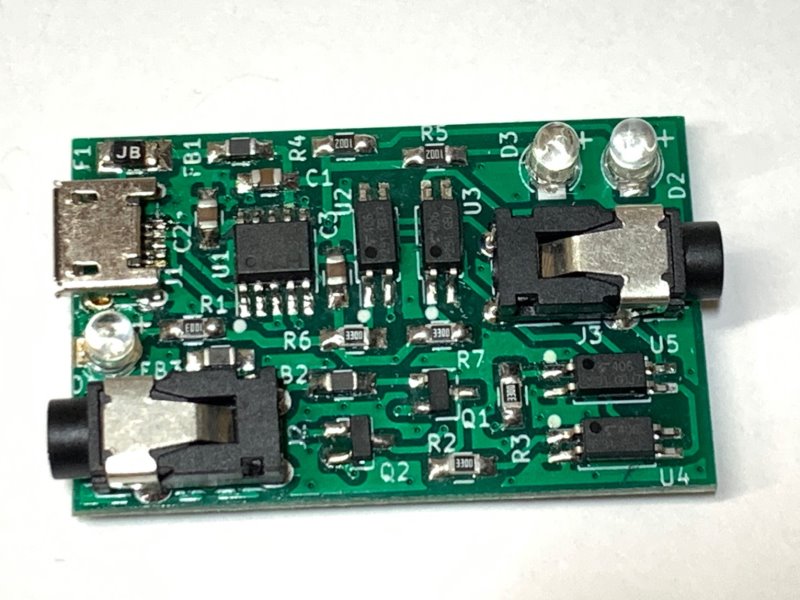

結果、メインのICは大型になり、部品点数も大幅に増えました。基板サイズは変えたくなかったので、チップ抵抗やコンデンサなどを一回り小さなものにしました。変わっていないのは基板サイズとジャック類の配置だけと言っても過言ではありません。

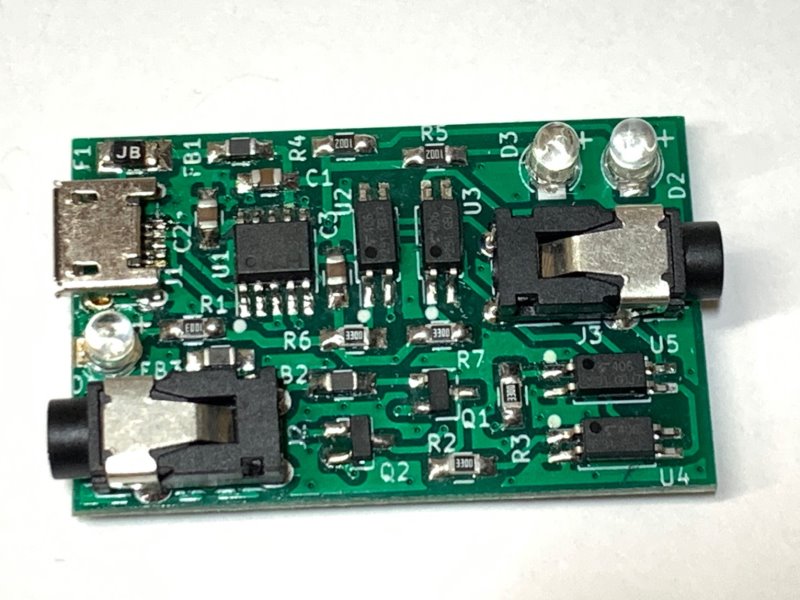

ほとんどすべての部品は実装済みです。実装していないのは、3.5mmのジャック(2個)だけです。一見、LEDがないように見えますが、チップ部品に変更して搭載しています。

機能の面ではDCPA03と同一ですので、まったく同じように使えます。

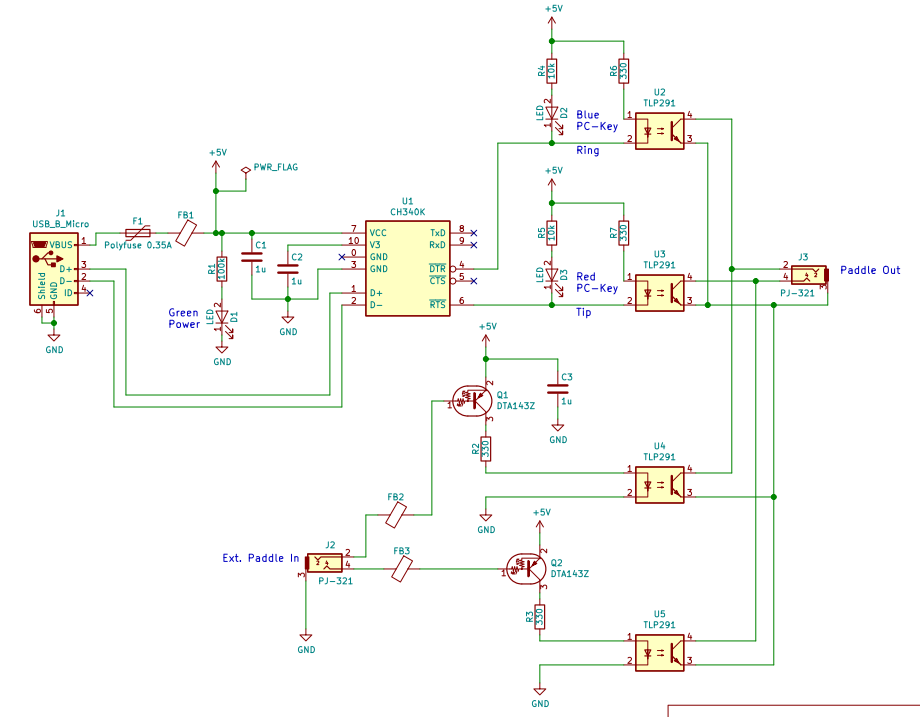

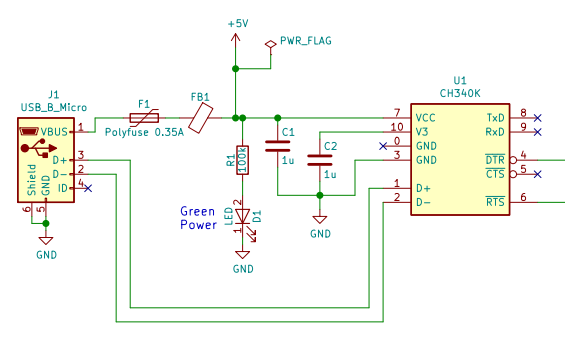

回路

回路図と部品表は下のリンクからダウンロードできます。

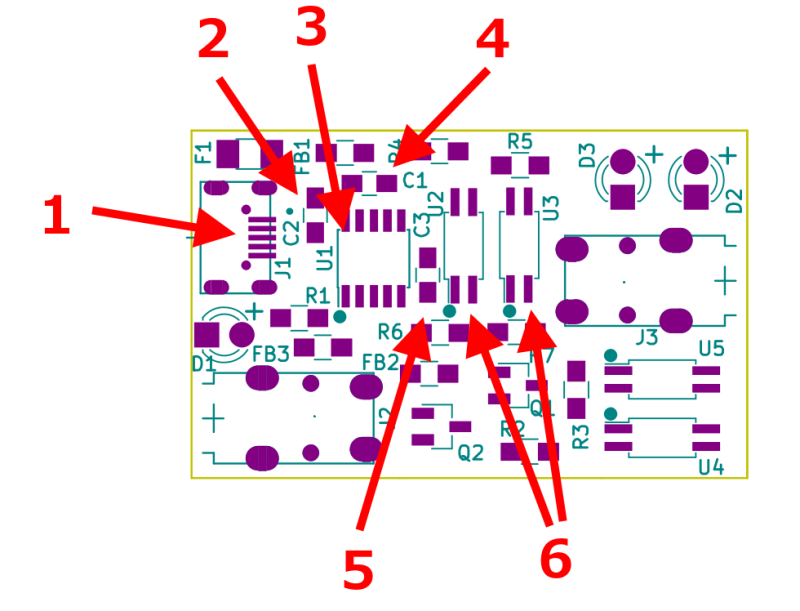

この下の図は説明用です(DCPA03aは省略)。クリックで拡大します。

PCとはUSBで接続します。コントローラIC(CH340N)の RTSとDTRでキーイングやPTT操作を行います(どちらをどちらに割り当てるかはアプリケーションソフトの設定によります)。リグとの接続はフォトカプラです。至ってシンプルなごく一般的な構成です。

また、外部パドルの入力端子も備えております。縦振電鍵やエレキーの出力、または、エレキーのパドルを接続できます。PCキーイングとはフォトカプラの出力をワイヤードOR接続しています。メカニカルなパドルだけがつながるのならフォトカプラは省略できるだろうとは思いますが、何がつながれるかわからないので、念のためフォトカプラ経由にしてあります。

PCからのキーイングはLEDでもモニタできるようにしています(外部パドルによるキーイングではLEDは点灯しません)。

使い方

接続

PCとUSBケーブルで接続します。USB端子はMicroUSBです。接続すると電源ランプ(緑)が点灯します。

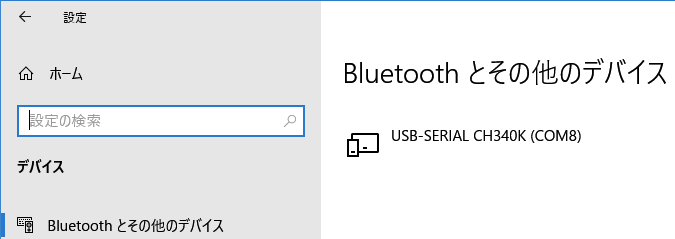

ドライバのインストールは不要で、自動で認識されます(Windows 10の場合)。コントローラICの「CH340K」として認識されます(DCPA03aの場合は「CH340」として認識されます)。

認識されたポート番号を控えておきます。上の例では「COM8」です。

他のOSの場合はドライバをインストールする必要があるかも知れません。CH340Kのドライバは秋月電子のサイトから入手できます。

PCキーイング

CTESTWINとzLogの場合の設定方法を示します。

DSCWでも使えますが、DSCWはPTT操作機能はないのでキー出力だけです(設定方法はDCPA01の場合と同じです)。

電鍵の接続はオプションです。必要に応じてストレートキー、または、エレキーの出力をつなぎます(パドルを直接接続することはできません)。

CTESTWIN

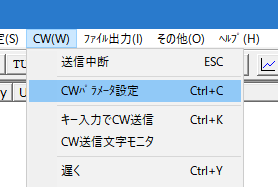

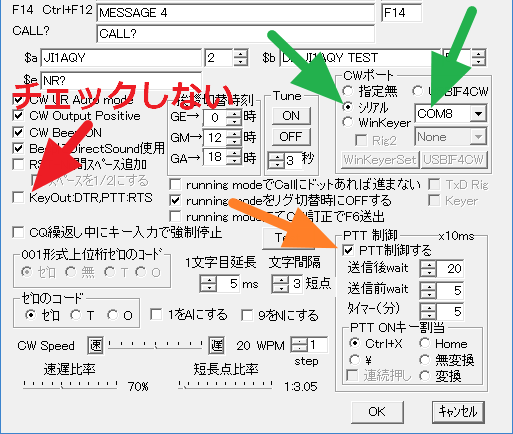

「CWパラメータ設定」を開きます。

「CWポート」で「シリアル」を選択し、COMポートを設定します。

「KeyOut:DTR,PTT:RTS」のチェックはしません(チェックされていたら外します – チェックしないことでこの設定が逆転します(KeyOutがRTS、PTTがDTRになります))。

「PTT制御する」にチェックを入れるとPTTが有効になります。「送信後wait」等の設定はマニュアルをご覧ください。

最後に「OK」を押すのを忘れずに。

zLog

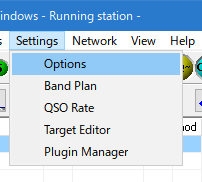

「Sttings」メニューの中から「Options」を選びます。

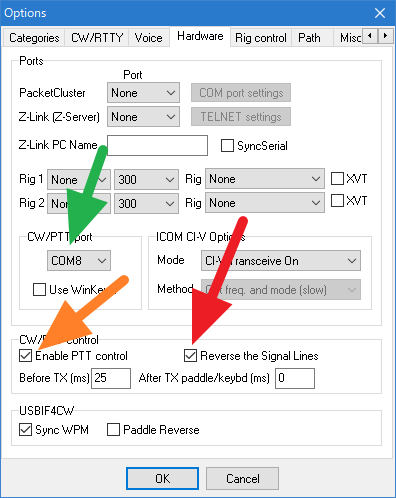

「Hardware」タブを開きます。

「CW/PTT port」にCOMポートを設定します。

「CW/PTT control」の「Enable PTT controle」にチェックを入れるとPTTが有効になります。「Reverse the Signal Lines」にチェックを入れます(zLogでは標準はRTSがPTT、DTRがキー出力です。ここにチェックを入れるとその割当を逆転させます)。

最後に「OK」を押します。

パドルエミュレータ

パドルエミュレータソフトウェア(pdem)と組み合せて使うこともできます。本I/Fを使うと、PCからのキーイングと外部パドルの両方が使えるので、エレキーのコマンド操作などの際に便利です(「パドルを押し続ける」のような動作はパドルで行えるので)。

pdemについてはこちらのページをご覧ください。

今回のDCPA03は、前のモデルを「エレキーのメモリ入力に使いたい」とおっしゃったJP3DGTさんの言葉がヒントになりましたので、氏に事前に試していただきました。

DCPA03aは機能は従来と同じながら、回路構成は大きく変更しましたので、改めてJP3DGTさんに試していただきました。

外部パドル使用時の注意

パドルを接続する際は、ケーブルの品質に注意してください。極端に安いケーブルだとクロストークがひどく、正常に打鍵できないものがあります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

組立て

開発の順で言えばDCPA03の方が先ですが、すでに廃盤ですので、DCPA03aの方から説明します。

DCPA03a

前述の通り、ほとんどすべての部品は実装済みです。この段階でPCに接続できますので、先に動作確認をしておくと安心です。

組立ては3.5mmのジャックを2個ハンダ付するだけですので、実装の手間や苦労はほとんどなく、あっという間に出来上がります。

ジャックをハンダ付けしたら、あとは、熱収縮チューブを被せるだけです(DCPA03での説明をご覧ください)。

これで完成です。

DCPA03

小さな部品を狭い間隔で実装しますので、取付け順序がキーポイントです。基本は内側から外側に向かって部品を取り付けていくと先につけた部品がじゃまにならずにスムーズだと思います。

以下は、私が試作した際の手順です。参考になりそうなところは参考にしてください。もちろん、ご自身のやりやすい順序で組み立てればOKです。

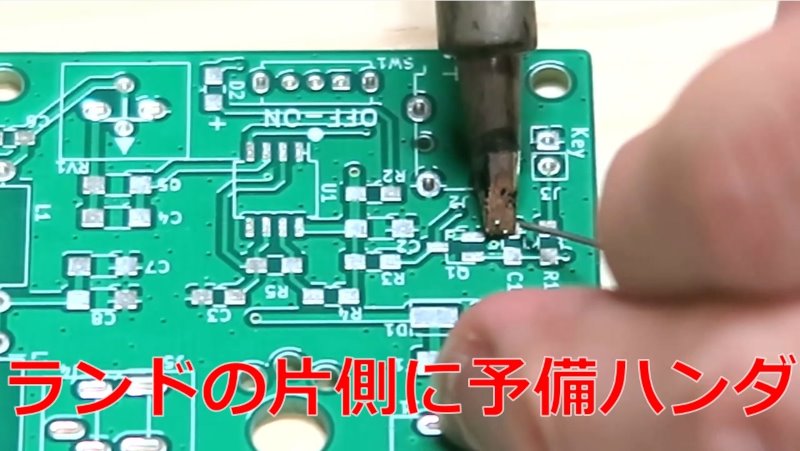

チップ部品のハンダ付けはこちらを参考にしてください。

基板のバリ取り

基板のエッジはバリがあるので、ヤスリで削り落としてください。

チップ部品の見分け方

まず、IC、トランジスタ、フォトカプラ。これらは形状からわかるでしょう。

トランジスタは「13」と刻印されています。念のためチェックしてください。

チップ抵抗は値が印字されていますので、それを確認してください。

チップコンデンサとチップフェライトビースには印字がありませんが、見た目では黒っぽい方がフェライトビーズです。また、テスタの抵抗レンジで見れば、フェライトビーズは導通があります。

ポリスイッチは一回り大きくて、一つだけしかありません。

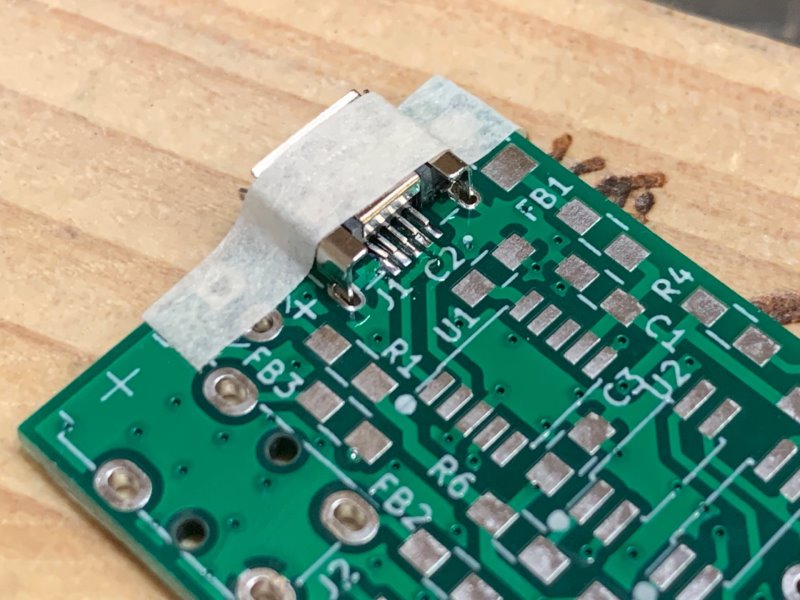

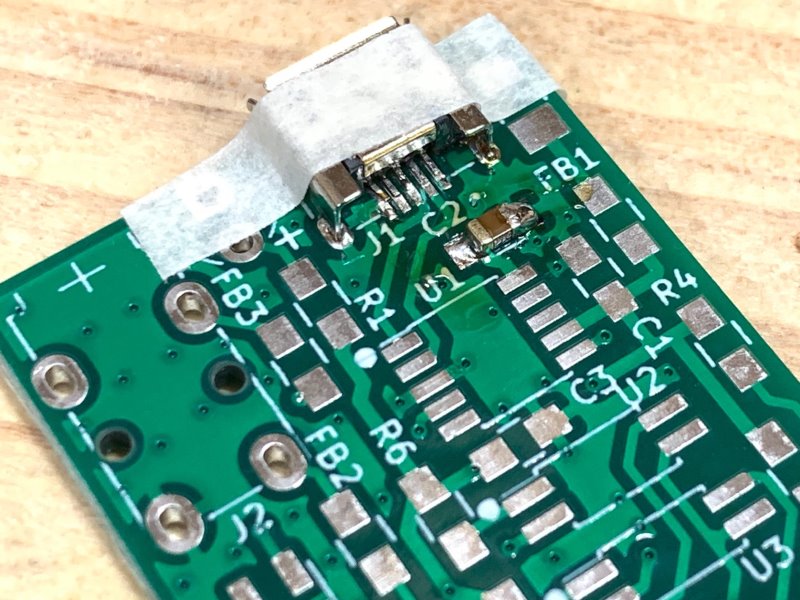

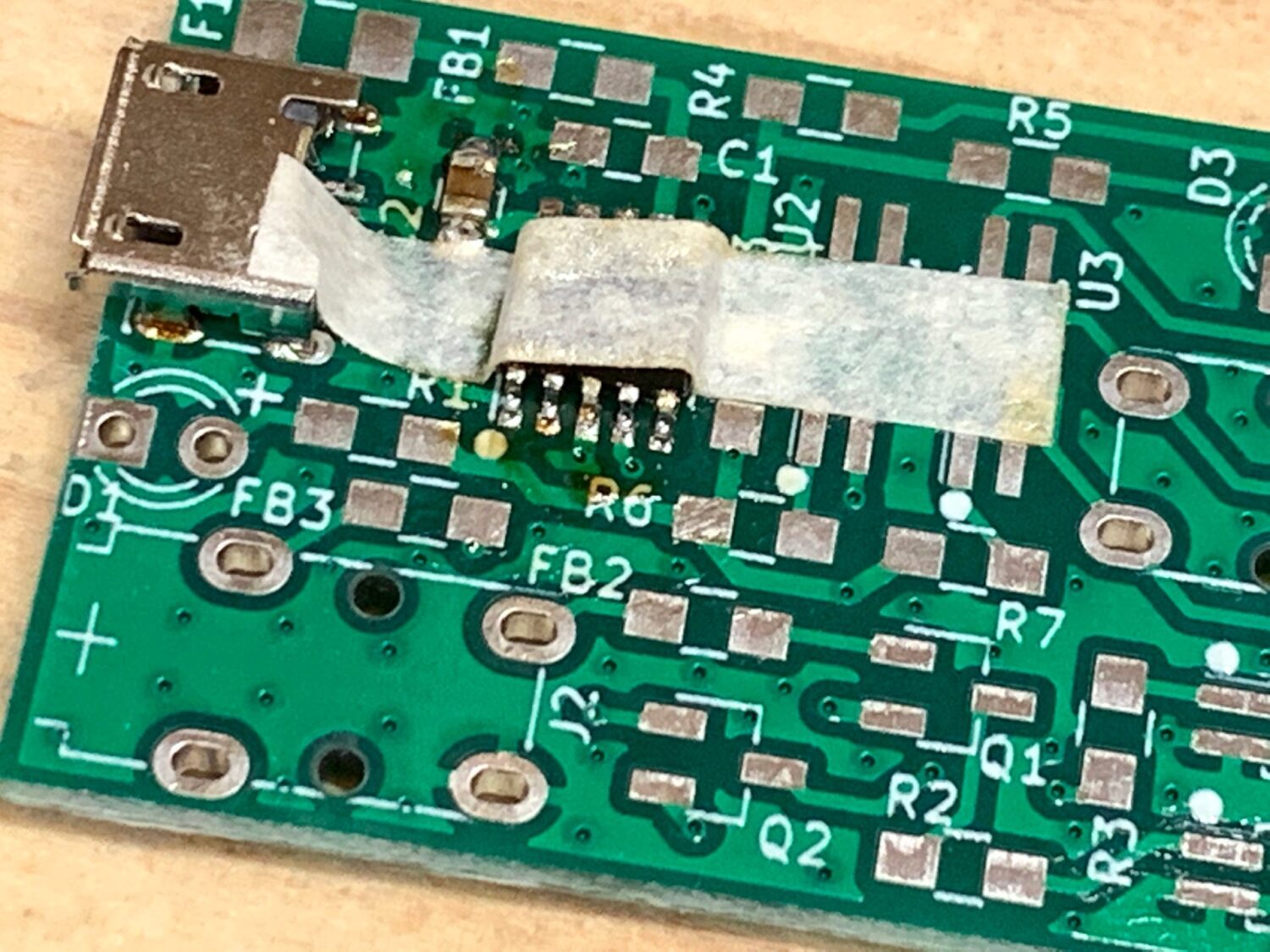

USBコネクタ(J1)

一番最初はUSBコネクタです。いきなり「内側から外側」の原則から外れるように思えますが、ハンダゴテが入る方向が内側からですので、これを最初に片付けないとあとでは非常にやりづらくなります。

端子は小さくで狭いですが、固定足がスルーホールですので位置決めは楽です。上のようにマスキングテープで仮止めすると良いと思います。

あとはフラックスを塗って太めのコテ先で一気にハンダ付けします。

フラックスをしっかり塗ると表面張力が上手く働いて金属部分だけにハンダが流れます。もしブリッジしてしまったら吸取り線を使って吸い取ればOKです。

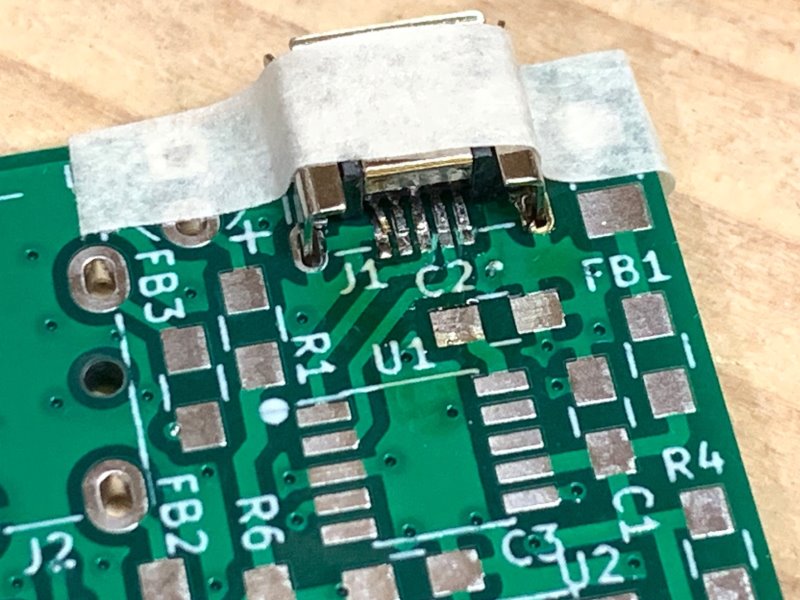

端子のハンダ付けが終ったら基板を裏返して固定足の穴にハンダを流し込みます。足が外に出ていないのでつけづらいと思いますが、しっかり加熱して流し込んでください。

C2

続いて、チップコンデンサのC2を取り付けます。

IC(U1)

ICやフォトカプラはは向きに注意して取り付けます。●印がついているところが1ピンです。

USBコネクタと同じようにマスキングテープで仮止めしてフラックスを塗ってハンダ付けします。

このような調子で、他の部品との位置関係を見ながら「内側から外側へ」を基本にどんどん付けていきます。

動作確認

チップ部品とLEDを取り付けた段階で動作テストを行います。

この段階でテストをするのは、修正が必要になった場合の作業性のためです。3.5のジャックを取り付けると、もし、修正が必要になった場合に非常にやりづらくなります。

まず、部品の付け間違いやハンダ不良がないかを目視でしっかり確認します。続いて、電源とGNDがショートしていないかテスタでチェックします。これらが問題なければPCにつなぎます。電源LEDが点灯し、OSが自動で認識してドライバのセットアップ等を行うはずです。あとはCTESTWINなどで動作(LEDの点灯)を確認します。

もし、動作しない場合は今一度部品の取り付けをチェックします。動作不良の大半は部品の付け間違いかハンダ不良です(ブリッジ、端子浮き)。部品不良はほとんどありません。

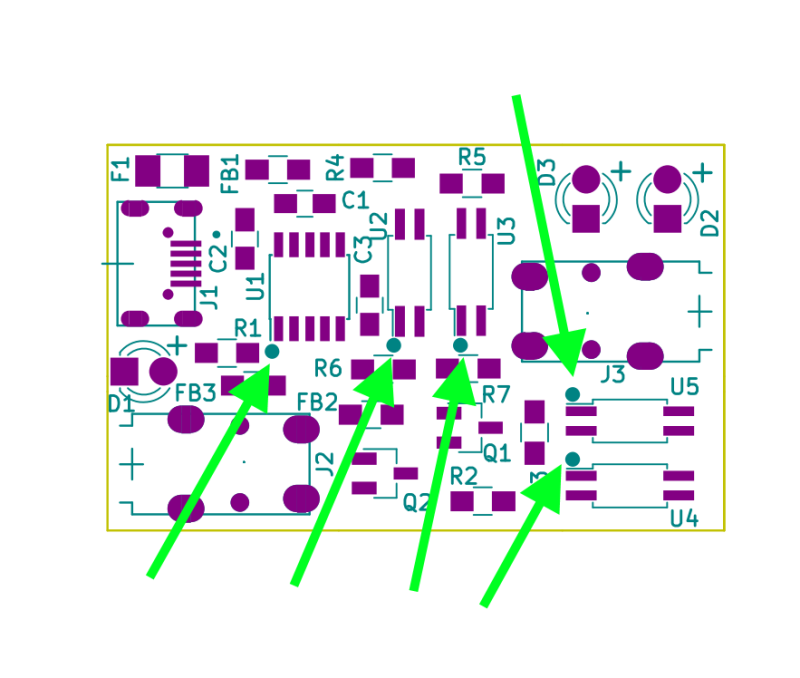

【補足】

OSが認識するために必要な最小構成は下の図の範囲です(J1、F1、FB1、C1、C2、U1。LEDと抵抗は不要)。これだけ取り付けた段階でテストするのも手です。

3.5mmジャック

最後に3.5mmのジャックを取り付けます。リグ等につないで動作確認してください。外部パドルを使う場合もUSBを接続する必要があります(電源供給のため)。

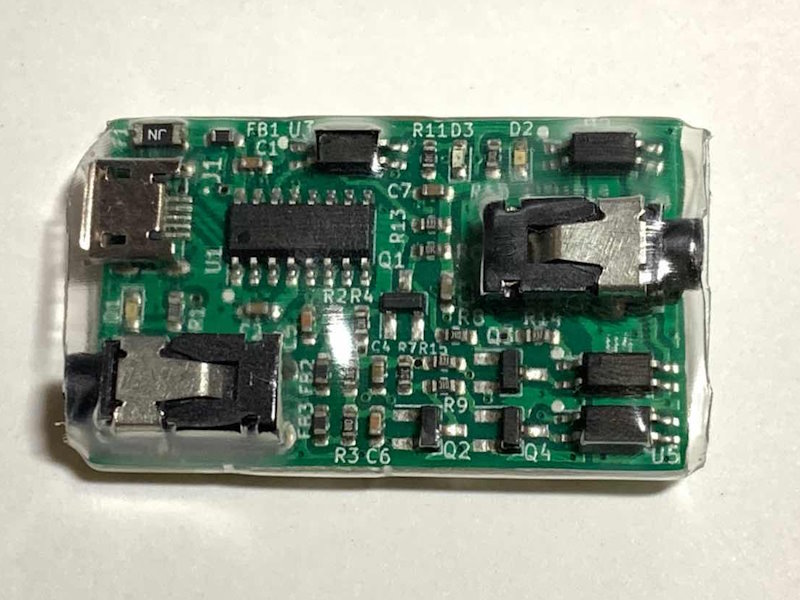

熱収縮チューブ

完成後はフラックスを除去し、絶縁のために熱収縮チューブを被せておきます。添付の熱収縮チューブはかなり太いように思えますが、しっかり収縮させるとピッタリのサイズになります。

収縮させる際には加熱し過ぎに注意してください。3.5のジャックが変形します(一度やってしまいました…)。ヒートガンは近づけすぎず、やや遠くから熱を加えるのが良いようです。

WEIMALL ヒートガン ホットガン 超強力 1800W 2段階切換 最大600度 三角スクレーパー付属 ノズル4種類付属 …

最後にはみ出た部分をハサミで切り落とします。

ユーザさんからケースの情報を頂戴しました。こちらの記事です。

3Dプリンタで作ったという方や、SDカードのケース等に収めたという方もいらっしゃるようです。

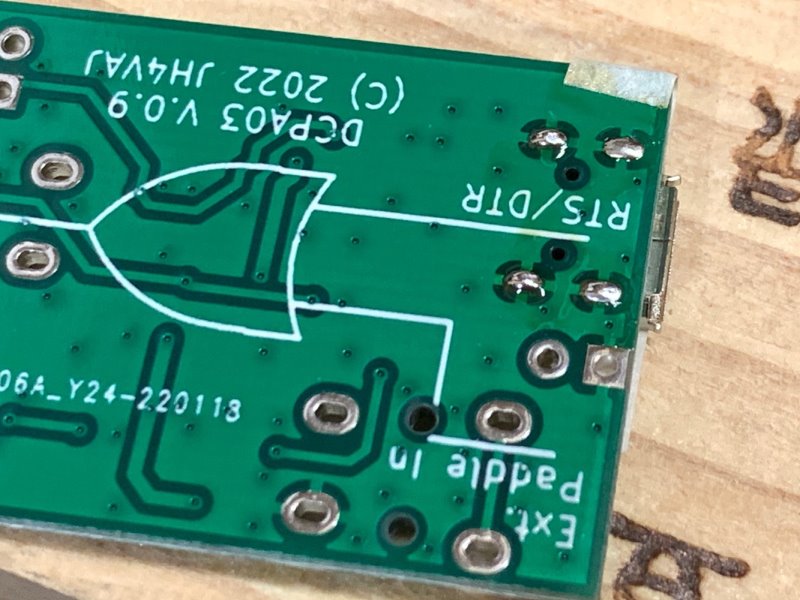

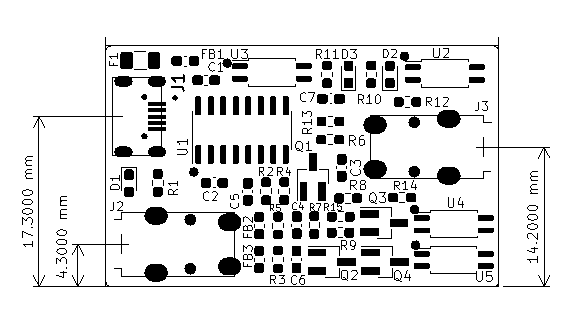

もし、ケースを作るなら、ジャックの配置は下の図を参考にしてください(DCAP03aの図ですが、DCPA03もジャックの位置は同じです)。

※ケースを作る前提での設計ではないので、中途半端な数字になっています。

頒布

頒布品はキット(部品セット)です(タイミングによっては完成品も用意しています)。ケーブル類は付属していません。別途、用意してください。PCとの接続はMicroUSB、信号出力と外部パドル入力は3.5mmジャックです。

- 部品の調達の都合上、上の写真とは異なる場合があります。

- コストダウンのため、ほとんどの部品は海外通販で調達しています。主要半導体等は国内調達品です。

- 本機のマニュアルは当ページがすべてです。紙媒体はありません。また、本機は電子工作の経験がある程度ある方を対象としております。抵抗のカラーコードやコンデンサの値の読み方など、基本的なところの説明はしていません。電子工作の基本については、こちらのページに参考になりそうなサイトなどをまとめてあります。

- チップ部品のハンダ付け方法はこちらをご覧ください。

- 資源の有効活用のため、梱包材は再利用することがあります。ご了承ください。

- 仕様や頒布価格は予告なく変更することがあります。

- 本機の組立てや使用による怪我・事故等には責任を負いません。

【価格】

- 頒布価格: 1,300円(キット)/2,000円(完成品)

- 送料: 230円

- 支払い方法: 銀行振込

こちらもご希望でしたら500円引きで提供します。連絡欄にその旨お書きください。

【申込みフォーム】

※これは申込み専用フォームです。申込み以外(問合せ等)には使用できません。

こちらにご入力いただいたメールアドレス宛に、追って、振込先等をお知らせします。入力ミスのないようお願いします。また、ここにご住所等は書かないようにお願いします。

このフォームでお申し込みいただいた時点では、注文が確定されるわけではありません。タイミングによっては、在庫が切れている場合もあります。自動注文システムではなく手動での対応ですので、何卒、ご了承下さい。

USBケーブルが若干数ありますので、必要でしたらどうぞ。 ※終了しました

※終了しました